副刊

【巴黎】扎德金與飾藝風時代

【明報專訊】扎德金美術館隱於巴黎盧森堡公園旁邊一條不起眼的小巷,這裏曾是雕塑家奧西普.扎德金(Ossip Zadkine)與畫家瓦朗丁.普拉克斯(Valentine Prax)的住所與工作室。扎德金出生於俄羅斯,自小熟悉木材的觸感與打磨節奏,這種身體記憶也成為他理解「直接雕刻」(taille directe)的基礎。

1910年,他抵達巴黎,加入蒙帕納斯的藝術圈。早期作品仍留有立體派的稜角。第一次世界大戰中他重傷返鄉,康復後於1920年舉辦首個個展,並與在鄰近工作室創作的普拉克斯成為伴侶。

在館內展覽「扎德金的裝飾藝術風格」的「飾藝風的轉折」展區中,策展人呈現出扎德金於1920年代初期在創作材料上的變化。他最初以陶土塑形,在有限條件下摸索量感與姿態;直到經濟稍有改善,他才得以鑄造第一批青銅作品,如《豐饒女神》(Pomona)。從這些作品中可見他的雕塑語言變得清晰,他不再從外形着手,而是回到材料本身,順着木材、石材與各種原始材料的重量與紋理,讓形體在切削之中緩緩浮現。

促成這個轉折的伯樂,是詩人兼評論家艾曼紐爾.德.蒂貝爾(Emmanuel de Thubert)。他強調石材在現代藝術中的地位,主張雕塑應回到手工切削、貼近材質的原始狀態——「雕塑不應零碎地出現,而是一次成形,如同從石材中被牽引出的生命」。

兩人的合作在1925年巴黎國際現代裝飾及工業藝術博覽會迎來關鍵時刻。蒂貝爾策劃了公共雕刻項目《甜美法國的花架》(La Pergola de La Douce France),集合多名雕塑家,以16塊石板描繪亞瑟王傳說、凱爾特故事與象徵性動物。扎德金負責的《巨龍》(Le Dragon),形體收束而集中。1935年,《甜美法國的花架》移至埃唐普。

館內播放的一段3分鐘短片,由法國飾藝風協會主席艾曼紐.布雷翁(Emmanuel Bréon)與扎德金美術館館長塞西莉.尚皮-維納斯(Cécilie Champy-Vinas)在埃唐普講述《甜美法國的花架》的保存狀况,使觀眾能從現址回望1925年的原貌。這短片所在的「扎德金與建築裝飾」展區,聚焦他在公共雕塑與建築領域的拓展。影片旁陳列他受古典希臘雕刻啟發創作的縮尺模型——那些原為公共空間所作的紀念雕塑,在此被縮小至接近人體大小,讓觀眾真正看清雕刻的細節。

隨後的展區呈現扎德金於1920至1930年代跨足雕塑、工藝、玻璃、漆器與陶瓷的創作。他與室內設計師的合作,可從1924年的《金鳥》(L’Oiseau d’or)窺見。作品以石膏為基底,覆以金箔,底層以紅土與膠固定,再以消光黑色收邊處理,呈現鮮明的光影與材質對比。

觀眾在數個房間之間穿行,不時因作品的細節與質感停下腳步,低聲讚歎。在盧森堡公園旁這座不起眼的美術館裏,人們得以透過扎德金重新理解1920至1930年代飾藝風的美學和時代氣息。

文:塞納河專業投訴員(一群現居巴黎,愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【阿布扎比】舊機場的新藝博 (2025-11-28)

【東京】怪物的歸屬 (2025-11-28)

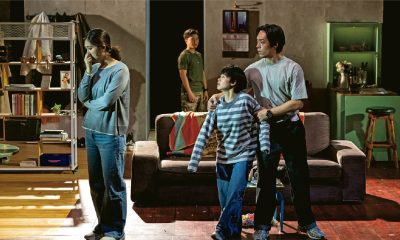

【香港】就算天空再深,科技替我們照見裂痕 (2025-11-28)