副刊

可樂樽對讀、菲林砌「夏宮」 翻開勞森伯格亞洲旅札

【明報專訊】倘若文化是河流,藝術家羅伯特.勞森伯格(Robert Rauschenberg)或許是那渡河而過的旅人。1980年代,冷戰的鐵幕仍將世界分隔,來自美國的他卻帶着畫筆與好奇,游走在亞洲世界——日本、印度,以及北京、安徽,甚至還有西藏。

勞森伯格100歲生辰之際,走入M+「勞森伯格與亞洲」展覽,翻開他的「旅行日記」,亞洲傳統文化與物料,遇上普普藝術、達達主義,「我不想人們覺得他是個100年前的古老歷史人物。他的作品,關於今天、明天,還有未來的事情」,勞森伯格之子,羅伯特.勞森伯格基金會主席Christopher Rauschenberg說。

談論藝術與文化交流之類的宏大議題前,不如先聽一個關於勞森伯格的有趣故事。1960年代,美國文化大量傳入日本,雜誌鋪天蓋地,全是美國商品與藝術。勞森伯格於1958年利用空可樂樽創作的組合作品《可口可樂計劃》(Coca-Cola Plan),也傳入日本藝術家篠原有司男眼中。篠原有司男同樣用空可樂樽,創作了自己的作品《多喝點》。1964年,為摩斯.康寧漢舞蹈團(Merce Cunningham Dance Company)擔任服裝設計的勞森伯格隨舞蹈團巡演首次踏足日本,在東京舉行行為展演《向勞森伯格提出的二十個問題》。篠原有司男帶着自己的模仿作品上台與勞森伯格分享,「起初,勞森伯格見到後覺得好開心,鼓勵對方繼續創作……但對方真的繼續做,勞森伯格又覺得有些不開心,覺得對方是不是在嘲笑他」,策展助理賴文杰說。《可口可樂計劃》與《多喝點》正並排陳列在展廳一側,是模仿、致敬還是嘲笑,觀眾不妨自己探索。

冷戰年間辦文化交流 美國旅人獲迥異評價

1982年,勞森伯格首次到訪中國,沒有投資、沒有計劃,但有相機,還有菲林。在中國旅行的日子,他拍攝了50餘卷彩色菲林,並將其拼貼成系列作品《〈中國夏宮〉研究》(Studies for Chinese Summerhall),長約100英尺的作品如同中國畫常用的卷軸,徐徐展開他眼中的1980年代中國眾生相——古寺、石獅、三輪車、「只生一個好」……透過他的眼睛,你又看見怎樣的中國?

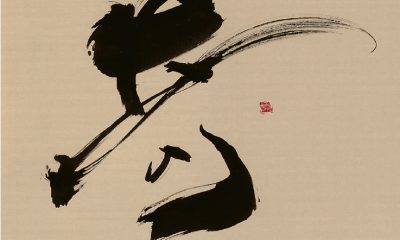

一年的中國行,勞森伯格甚至給自己起了中文名,「勞生栢」三字落款用隸書寫成,刻在印章上,印在他在中國創作的作品右下角。或是受中國之行的啟發,他在1984年成立「勞森伯格海外文化交流組織」(Rauschenberg Overseas Culture Interchange, ROCI),希望通過藝術推動各地文化交流,並將目光投向在國際藝術交流上長期缺席的地區,智利、委內瑞拉、蘇聯、馬來西亞,還有西藏……有人將其視作冷戰時期的政治宣傳、有人說這是「美國中心主義」的傳播,亦有人讚揚他為不同地區藝術交流創造機會。「文化從誤解到理解,有一個學習的過程。即使任何地方的人都相同,每個個體又是如此不同,各種文化差異都存在。」Christopher Rauschenberg笑說,來自美國文化的父親穿行在不同的亞洲文化中,比起渴望認可,更加渴望交流,「這個美國人到底來這裏做什麼?就算是這樣的問題,也可以創造出一個對話的機會」。

勞森伯格與亞洲

日期:即日至2026年4月26日

時間:上午10:00至晚上6:00 (周二至四及周末)

上午10:00至晚上10:00 (周五)

地點:九龍博物館道38號西九文化區M+ 2樓包陪麗、渡伸一郎展廳

詳情:bit.ly/4ihYrtW

文:王梓萌

[開眼 藝述速遞]

日報新聞-相關報道:

說「勇敢追求」故事 不標籤身障者 譚惠貞:《像我這樣的愛情》是文藝片 (2025-11-28)

Friday Planner:自救互撐 (2025-11-28)