副刊

展示空間的無限想像

【明報專訊】2025《施政報告》提出,康文署指定設施將引入市場營運模式,計劃開放24個場地或設施,用作商業推廣,舉辦演唱會、小型音樂會等用途,位置包括觀塘海濱花園,面向維多利亞港的香港文化中心牆身,香港太空館的圓拱形牆身等。另一邊廂,不少藝文活動因為場地緊急維修、技術問題等原因取消。空間的使用是這城恆久討論的議題。

如果給予藝文界一個自由想像的契機,在城內任何空間展示作品或表演,他們會把足迹落在何處?怎樣大小的空間能容下他們的聲音?

作家、影評人兼書評人鄭政恆說,外國地鐵車門、車窗旁等公共交通與公共空間裏,常見詩作與文學作品,他認為香港亦可仿效(1)。這些人來人往的位置,如張貼印有文學作品的海報,能讓人短時間內投入文學和藝術的世界裏,「好的連接,就是在生活當中發生,不需要去什麼特別的地方,就可以欣賞到」。

詞人、香港都會大學人文社會科學院教授周耀輝同樣從生活中發想,他想起街頭用作隔離的鐵馬和引導人潮、隔開施工區域的水馬(2),幻想以此展示城內喜歡寫詩寫詞的人的作品。就如那天途經玉器市場一帶的道路工程,他想如果可以找一些關於玉器市場的詩張貼在那裏也挺好,而且不佔位置。「人流管制、分隔、攔阻的裝置,都可以變得人性化,添些溫度,作為連繫,多於分開的地方。」

平日在藝術館、車站見得多陶藝家及美術與設計教育工作者李慧嫻圓乎乎的陶偶,原來她從小到大都喜歡看廟宇瓦脊上的公仔,一直渴想有機會在瓦脊上做些陶瓷公仔,她覺得那裏是一台戲,「如果作為一種公共藝術,都可以介入到民間的生活」。住在紅磡的她說,位於寶其利街和船澳街交界有座紅牆綠瓦的福德古廟(3),只有約一層樓高,約30步就會走完一圈,舉頭清楚望到瓦脊。廟旁就是一些賣菜賣小食的小店,行人絡繹不絕,那日常生活場景正與李慧嫻的創作呼應。

喜愛研究各種動物蟲鳥的藝術家洪忠傑說,一直想在動物園籠內的牆壁或背景上畫畫。他首先想起的是香港動植物公園(4)裏的婆羅洲猩猩Vandu,牠經常躲在遊人看不清的位置,呈現出被展示但拒絕展示的自主。洪忠傑想於背景畫上亞洲熱帶雨林的原生環境,但不是為了補充資訊,更多是諷刺:動物被迫留在畫前當主角,又要被迫對着那幅畫,是一種「慘動物園」的狀態。

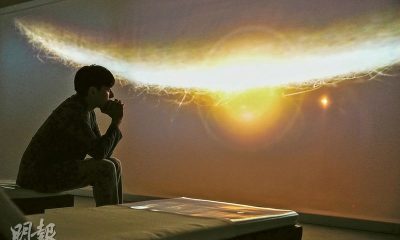

攝影藝術家馮漢紀說M+戲院外的半戶外台階平台可用來展示攝影作品(5)。那裏空間大,又有台階椅子讓人望着海景休息,平日不是很多人經過,他認為若善用這空間,也可用來展出注重影像質素層次、系統化、較嚴肅題材的攝影作品。

年頭策劃了「所有:聽見118.4呎的聲音故事」展覽的劇場工作者羅妙妍有一個延伸計劃的構想:於劏房裏演出(6)。她分享展覽其一印象深刻的是劏房戶用日復日的勞動和努力,將一個不適切的生活空間,變成一個可以生活的空間,這也是一件「好劇場」的事。她引用劇場導演彼得.布魯克(Peter Brook)的話解釋:「我可以選任何一個空的空間稱它為空曠的舞台。當有一個人在某人注視下穿過這片空的空間,戲劇便已然發生。」她希望把一人劇場的演出放進狹小空間,表演對照劏房的日常,「會不會可以啟發新角度去看空間和人的生活的關係呢」?

文:何詩韻

編輯:梁小玲

IG:@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]