觀點

關家亮:變與不變:凹凸不平的AI智能

【明報文章】近來,AI(人工智能)將如何顛覆世界,已成為科技界以至整個社會爭論不休的熱話。各種觀點南轅北轍,莫衷一是。

在美國,不同圈子的討論已壁壘分明。如AI科學家Boaz Barak指出,華爾街等東岸精英往往低估了變革軌迹,只着眼於當下模型的局限,卻忽視模型進步速度;而西岸的矽谷工程師,則經常輕視了將實驗室模型轉化為落地應用所需克服的重重障礙。

AI及社會的未來,眾說紛紜。

智能發展的「鋸齒狀」

AI領域長期以來流傳着一個「快速起飛」(fast takeoff)假說。此理論認為,一旦AI於某個關鍵點上超越人類,便會觸發「智能爆炸」,於極短時間內變得無所不能、遠超人類。

然而這種情景恐怕過於簡單化,未必會發生。現實的演進,更可能是一個循序漸進、充滿崎嶇的過程。AI的改進能力更像一個光譜,而非一個全有或全無的二元開關,並不存在一個神奇按鈕,一旦按下,超級智能便橫空出世。

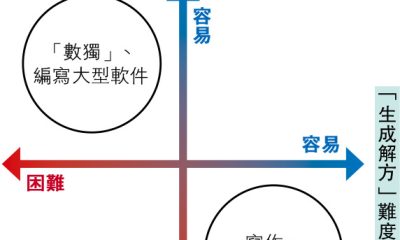

更重要的原因是,AI的進步速度,必須以「每個具體任務」來衡量。我們可以將人類世界的萬千任務想像成一幅光譜圖,其邊緣並非平滑直線,而是凹凸不平的「鋸齒狀」(jagged frontier)。在那些「高峰」地帶,是AI已經展現超凡能力的領域,例如處理複雜數學題或某些編程競賽。但於另一些看似簡單的「低谷」,AI卻顯得笨拙。例如,ChatGPT曾長時間無法正確判斷9.9大於9.11;又或者讓它學習如今全球能夠流利使用者已不足百人的清朝國語滿語(Manchu)。由於極度缺乏數碼化的語料數據,AI恐怕也束手無策。

因此,我們不會目睹一個AI模型在一夜之間無所不能。更可能的景象是,每個任務的進步速度大相徑庭——某些任務因容易驗證、數據充足,將會一日千里;另一些任務,例如學習滿語,受制於現實條件(需尋找極少數的母語者做記錄),其進展自然會緩慢得多。

預測AI進程的5個準則

那麼,我們該如何判斷AI在不同任務上的發展速度?這裏有幾個簡單而有效的準則:

(1)AI在數碼世界如魚得水,迭代速度極快。因為擴展計算資源,遠比在物理世界做機械人實驗來得容易和便宜。愈是數碼化的任務,愈容易被AI攻陷。

(2)一般而言,對人類愈是基礎、直觀的任務,AI學習起來也相對容易;反之,需要複雜抽象推理的任務,對雙方都是挑戰。我們可以從一個任務在人類世界的難易度分佈,作為AI發展的初步參考。

(3)AI能夠勝任一些本質不難,但因規模龐大而令人類無法完成的任務。經典例子是醫療影像分析,醫生一生可能看過數千張乳癌X光片,但AI能夠於短時間內分析1000萬張,從中找出人類因壽命和專注力所限而無法察覺的細微規律。

(4)數據愈充足,AI表現愈好。例如,語言模型使用不同語言的能力,與該語言在網絡上的數據量成正比。數據愈多,表現愈佳。

(5)評估指標清晰。當一項任務存在明確、單一的客觀評估標準時,AI便能夠透過強化學習自我訓練,從而迅速提升。因此如筆者前文所言,一項任務的驗證結果難度愈低,AI把它商品化的速度就愈快。

AI何時駕馭萬物

運用上述準則,我們可以對AI在不同領域的發展,做一些有趣推測(年期純屬估算,聊作參考)。

(一)主流語言翻譯:對人類來說不難,屬數碼任務,數據多。(已完成)

(二)基礎程式除錯:對人類中等難度,屬數碼任務,數據多。(已完成)

(三)奧數:對人類來說困難,屬數碼任務,數據多。(已完成)

(四)製作電影:對人類來說極難,屬數碼任務,數據多,評估指標混亂。(或需一兩年後)

(五)科研:對人類來說極難,屬數碼任務,但數據不易取得。(或需5年)

(六)長期準確預測資產走勢:對人類來說極難,屬數碼任務,數據多,惟具有反身性。(難以判斷)

再看一些截然不同的任務——

(A)翻譯滿語:人類不難(對母語者而言),屬數碼任務,但數據極少。(基於成本效益難以實現)

(B)維修水管:對人類中等難度,非數碼任務,數據不易取得。(「具身智能」出現突破前難以實現)

(C)理髮:對人類中等難度,非數碼任務,數據不易取得。(「具身智能」出現突破前難以實現)

(D)令女友一直心情愉快:終極難題,非數碼任務,數據無法量化,評估指標混亂。(不可能的任務)

總結而言,「鋸齒狀智能」提醒我們,不必對AI抱持一夜變天的幻想或恐懼。AI之影響將是不均衡的,它會優先在那些具備「數碼化、數據豐富、對人類而言非極難」屬性的任務上取得突破。

這意味着,軟件開發等行業將迎來翻天覆地變化,而理髮、水電維修等需要與物理世界靈巧互動的行業,於可見將來,仍將是人類的天下。至於如何令女友一直心情愉快,仍會是世界級難題。

作者是AI企業創辦人、大學AI課程導師

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[關家亮]