觀點

何濼生:公私營醫療和醫療保險應擔當的角色

【明報文章】醫療服務是市民賴以治病療傷,甚至關乎挽救瀕危瀕死者的服務,因此差不多所有國家都十分重視。不少國家/政府都會投入大量資源,盡力確保人人在有需要時,都能夠取得及時和適切的服務。

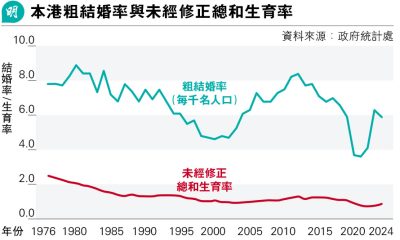

然而,醫療服務成本巨大。隨着醫療科技發展、新藥和新醫療技術推陳出新,不斷攻克舊日的絕症,港人預期壽命不斷提升,加上生育率下跌、人口急速老化,政府在醫療服務上的負擔愈來愈重。特區政府為減低公立醫院壓力和財政壓力,2019年啟動了「自願醫保計劃」,更以扣稅優惠鼓勵市民參與,希望藉此減輕公共醫院系統壓力。

藉自願醫保減公營負擔 捉錯用神

按照政府數據,截至2024年3月31日,自願醫保認可產品的保單數目已升至約134.1萬張,其中97%受保人購買「靈活計劃」,反映市場上不少消費者均期望得到較高的醫療保障。在所有受保人當中,超過一半(約53%)為40歲以下。當時署理醫務衛生局長的李夏茵相信,長遠而言自願醫保會成為個人償款住院保險產品市場的主流,市民會更有信心投購自願醫保產品,並於有需要時選用私營醫療服務,減輕公營醫療制度的負擔。

筆者相信,政府擬以自願醫保計劃去減輕公營醫療制度的負擔,是捉錯用神、走錯方向。私營醫療從來只應充當公營醫療的補充。政府想以私營醫療替代公營醫療、減低公營醫療壓力,不但不會成功,反而可能會增加公營醫療系統的壓力,並減少中下階層市民的選擇。鑑於醫療市場的特性,包括服務供求兩方資訊不對稱、道德風險問題、醫療技術的複雜性、防病治病牽涉的公共屬性,及健康的重要性,過度倚賴市場往往得不償失。

美國就是一個顯例,其人均醫療支出於2023年已達13,432美元(約10.5萬港元);本地生產總值中約18%用於醫療開支,惟結果並不理想。美國很多健康指標,如預期壽命、嬰兒死亡率、孕產婦死亡率等,都比不上支出少得多的其他國家,如英國、加拿大、日本,甚至中國。事實上,即使花巨資買了醫療保險,很多美國人都對有關保障可能在他們最有需要時失效表示憂慮。美國UnitedHealthcare公司是醫療保險巨頭,其行政總裁Brian Thompson在2024年12月遭槍殺,行兇者居然得到不少人認同,反映很多美國人對醫療保險業唯利是圖文化相當不滿。

特區政府在自願醫保計劃的設計上,確下了不少工夫,減低了一些反效果。政府規範下,所有標準計劃均保證續保至100歲;部分靈活計劃更保證終身續保。其次,自願醫保計劃的標準計劃,能夠保障投保前未知但無明顯病徵的已有疾病。這些特點,確使受保人更為安心。

然而在自願醫保計劃生效後,公營部門醫護人員流失率明顯急升;近年流失率雖有回落迹象,卻仍比2019/20年度之前高出很多。筆者找到最新的數據是2022/23年度。該年度醫生與護理人員流失率,分別為7.6%和11%;2017/18和2020/21年度,則分別為5.7%和5.4%,及4.3%和5.8%。由於私院生意多了,需增聘人手,並會以有經驗的醫護為首選,同時複雜個案又會轉介給公院,公立醫院壓力根本不會因為買了自願醫保的市民數字上升,而得到紓緩。

自願醫保形成惡性循環

另一個問題是,自願醫保給私家醫院帶來不少生意,而政府對私院的收費又沒有有效規管。安盛保險網頁指出:2024年醫療收費估計上升達10.3%,除去通脹,估計仍升達8%。

現時公營醫療服務輪候時間超長,日間普通診所要約見醫生亦非常高難度,而專科服務首次預約往往需等候逾年。急需診斷和治療的病人,被迫光顧私家醫生和私家醫院。對買了醫療保險的病人,私院和私家醫生開價不會手軟,醫保收費被迫調高。由於私家醫生和私院收費愈來愈高,未買醫療保險的人比之前更沒選擇,形成惡性循環。相對香港公私醫院費用的懸殊,新加坡私院出院埋單平均數,往往僅為公院的2至3倍價錢(註)。

私營醫療絕不應成救命「必然之選」

是以筆者認為:公營醫療理應充當國民或市民醫療服務的脊樑(backbone);而私營醫療和私營醫保的角色,只應作為公營醫療的補充。換句話說:私營醫療只應是一個額外選擇,而絕不應成為救命的「必然之選」。在新加坡,公院收費不會像香港那麼廉宜,而且病人會按收入高低被安排納入不同等次病房。最高級病房收費,以收回全部直接成本為標準。基於這個原因,新加坡人多不會因等不到公營醫療而被迫去私家醫院。星洲私家醫院病牀使用率於2022年只有47%;公營病牀使用率,則按地區處於70%至90%之間。在香港,自願醫保自2019年推出後,公營病牀使用率曾見下降,惟其後便不斷上升,2019/20年度及之後的公營病牀整體使用率,按年度分別為88.9%、81%、84.6%、85.2%和91.1%。

星洲公立醫院收費最低的C級病房,每天收費約50至100多新加坡元(1新加坡元約兌6港元),較好的是B2級(約100至250新加坡元)和B1級(約250至550新加坡元)。最高的A級單人病房(每天400至1000新加坡元)取價標準是收回成本,這些費用通常包含醫生費、手術費、檢查費、藥品費等。

新加坡公立醫院收費普遍比香港高得多,但新加坡就業人士都有中央公積金戶口,因此都有醫療儲蓄(MediSave)帳戶。多年積累下,很少人會付不起醫療費;對於少數有經濟困難的人,新加坡設有近乎香港關愛基金的醫療金(MediFund)。

保險容易衍生道德風險(moral hazard)。道德風險有需求方和供應方,前者指既然有了保險庇護,人們或會濫用醫療資源;後者則指,既然有了保險減低病人付費壓力,醫療服務提供者或會濫收費用,甚至向病人提供其不需要的「服務」。

為控制道德風險,承保方往往利用共付費(copayment)或墊底費(deductible)。筆者倡議的「年度封頂額」(yearly cap on eligible medical expenses)也是墊底費的一種方式,理論上要病人自己承擔其年內有能力負擔的醫療費用;封頂額以外的、超出負擔能力的合資格支出,由政府包底。所謂合資格醫療支出,應指一切符合社會成本效益的基本醫療費用。為減輕公營醫療系統負擔,筆者建議私家醫生和私家醫院所徵收的費用,部分可視為該病人的年度合資格支出,並按對應的公營醫療服務收費入帳。筆者深知對入息不錯的中產階級,巨大醫療開支也是很不容易的,所以反對要審查入息和資產才能夠啟動「封頂」機制。此外,清晰和針對直接成本所徵收的公營醫療服務收費清單,可鼓勵私營醫療服務收費不會太離譜。

註:參考「7 Healthcare Cost Statistics in Singapore (2025)」網頁smartwealth.sg/healthcare-cost-statistics-singapore

文獻參考:

(1)立法會秘書處《數據透視》(ISSH09/2023)

(2)Ho, Lok Sang, 1997, Health Care Delivery and Financing: A Model for Reform. City University of Hong Kong Press.

(3)Ho, Lok Sang, 2013, Health Policy and the Public Interest. Routledge.

(4)Ho, Lok Sang, 2012, Public Policy and the Public Interest, Routledge.

作者是嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所前所長、香港教育大學應用政策研究及教育未來學院兼任教授

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[何濼生]