港聞

工程界兩候選人 同倡創新助基建提效 霍偉棟籲拆細招標 卜國明促官員有「試錯」精神

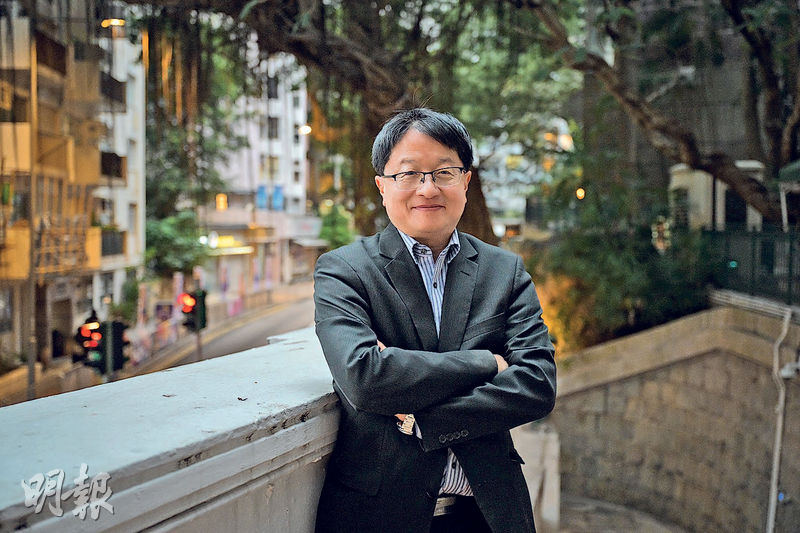

【明報專訊】香港推展工程被指進度緩慢,政府積極建設的北都有大量基建,如何提速提效節省開支是重要課題。第八屆立法會選舉工程界議席有兩人競逐,包括港大工程學院助理院長霍偉棟及土木工程處前處長卜國明,二人均強調要將創新思維帶入議會。在政府任職近40年的卜國明認為,官員要改變害怕犯錯心態,更要有「試錯」精神,可引入新科技、新的建築方式及物料甚至新標準;霍偉棟認為,工務工程招標要加入有利本地新科技條款,大型工程「不但要做大個餅,更要將個餅切細」,分拆招標。

明報記者 馬耀森

官員出身 卜冀簡化臃腫監管

二人分別接受本報訪問,卜國明建議以將軍澳跨海大橋作照片背景,他稱大橋「雙拱鋼橋」採超高強度鋼材建造,不但節省鋼材,成本亦下降,希望藉該項工程帶出「香港工程要試新嘢」信息。卜國明曾任土木工程處長,為官數十年,他以過來人身分分析,政府不願試新科技是因害怕出錯,事實是工務工程整體99.9%沒問題,但社會往往將焦點放在餘下0.1%的問題上,每次有事故就要查找不足,結果形成「層層疊」監管制度,「一項簡單的工程,涉及大量監管及審批程序,效率自然下降,成本上升,更阻礙了引入新科技」,認為「鐘擺傾向一邊多年,是時候稍為移向另一邊」。

霍倡計分制可本地優先

霍偉棟則以2023年觀塘游泳池引入人工智能遇溺偵測系統為例,認為傳統招標方式不利引入創新科技。該系統由港大運動人工智能實驗室研發,霍是實驗室總監。他稱項目獲政府創科生活基金資助、於觀塘泳池試驗,「如果靠政府招標是做不成」,因缺乏本地應用經驗,難與外國貨競爭,認為「計分制度是否可以遷就本地創科項目」加入本地優先元素。

霍偉棟稱,政府預測中期的基本工程開支為每年約1200億元,惟單一招標模式涉及金額龐大,「變成一道閘,閘住了不少本地承辦商」,認為要為本地工程拆牆鬆綁,「不但要做大個餅,更要將個餅切細」,讓更多中小企參與大型項目。

「過緊」安全標準可略降

兩人均強調工程界要有創新思維,亦認同本港基建安全系數有下調空間,但安全絕不能妥協。卜國明稱,一些「過緊」的安全標準可略為調低,「滿足到95%的要求,其實可以過關;若要再調升一兩個百分點,成本會高得多,施工時間亦更長」,認為北都基建可作為試點,試驗引入內地標準。

霍偉棟則稱,本港部分涉及工程標準的法例數十年未曾檢討,但科技日新月異,「新的建築材料不代表不安全」,「外國已運用石膏板建屋,但香港法例是不容許的」。

卜國明另透露,3個多星期前獲邀加入經民聯,他認為該黨與其政綱無衝突,該黨亦毋須綑綁投票,故答應加入;霍偉棟自稱無政黨包袱,目前亦未有計劃加入政黨。

(立法會選舉)

日報新聞-相關報道:

霍偉棟倡維港觀光隧道 卜國明促推展11號幹線 (2025-11-24)