副刊

通識導賞:埃及石碑何時從大英回鄉?

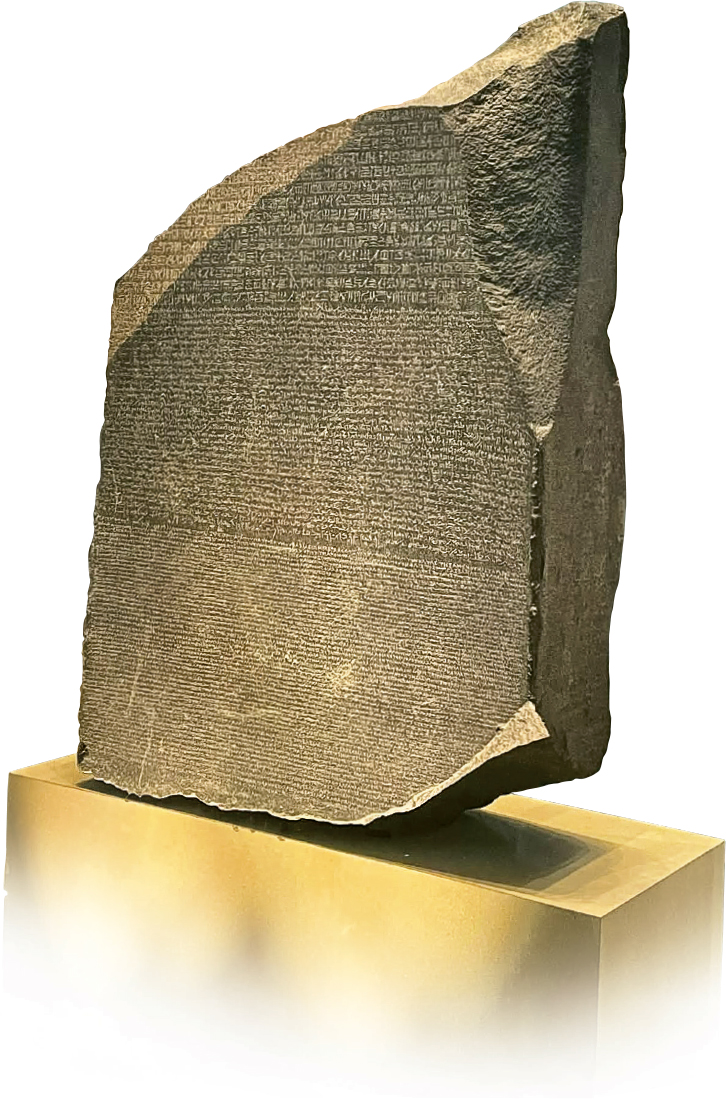

【明報專訊】今年十一月,位於埃及開羅的大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)全館正式開放予公眾參觀。這座超過五十萬平方米,號稱全球最大的單一文明博物館,除了成為近十年至為矚目的新博物館景點外,也再次觸發了關於文物歸還的歷史政治爭端。尤其當荷蘭即將卸任的首相斯霍夫(Dick Schoof)在出席大埃及博物館開幕禮後,承諾把有超過三千五百年歷史的圖特摩斯三世王朝(Thutmose III)的石雕人像歸還埃及博物館,這舉措激勵了更多人去爭取將重要的埃及文物,從舊帝國的文物館陳列櫃歸還母國,作為文化歷史的轉型正義工程重要一環。其中,愈來愈多人把目光投放到大英博物館展出的其中一件鎮館之寶-羅塞塔石碑(Rosetta stone),並爭取將其歸還到埃及人的手上。到底過去文物歸還的操作如何進行呢?這塊石碑又有何重要之處?

拿破崙攻陷羅塞塔的夏天

首先,為何大家都關注羅塞塔石碑的去留呢?這石碑有何特別之處,能成為擁有數百萬文物的大英博物館的鎮館之寶呢?我們先要回到1799年的一個夏天。羅塞塔是埃及小鎮,剛剛被拿破崙率領的法國軍隊所攻陷不久。而當法軍正在用上當地資源來加固海防,修建聖朱利安堡(Fort St. Julien)以便與英軍持續作戰時,冷不提防發現這塊奇怪的石頭,上面寫上三種不同的古文字。大概是士官們感到這塊黑色玄武石碑可能有甚麼奧妙之處,因而沒有當成建築原材料,而是把原塊送到開羅,供拿破崙當時在開羅成立的埃及研究院(Institut d’Égypte)仔細研究。當時研究院學者製成的諸多複製品,如今也成為全球各大博物館的珍貴展藏,筆者在美國生活時也見過不止一件。只是不到兩年時間,埃及再度易手,英軍打敗了當地法軍,並接管了法軍在當地的一切權益,其中也包括羅塞塔石碑。所以如今在石碑旁寫上的字句,「1801年時由英軍在埃及獲得」。顯然,這句話是英國人從法軍奪取這戰利品後加上去的。

奠定埃及學的基礎

後來石碑供學者深入研究後,才發現當中碑文所刻的,是古代法老加冕時紀念的內容,並以當時官方民間所用的三種語體寫成,分別是古埃及聖書體(hieroglyphic)、埃及世俗體和古希臘文。因為那年代,埃及已經是托勒密朝代,即被希臘馬其頓帝國攻佔後分裂獨立出來的王國,因此當時統治者所用的官方語言已是古希臘文,或曰是阿歷山大語的通用希臘文(Koine Greek)。最重要的是,古埃及聖書體作為當年祭師專用的語言,有點似漢字的象形文字,但在漫長的中世紀時代已日漸失落,成為無人能解的神秘古文體。電影《盜墓迷城》(The Mummy)中經常提及的古埃及文物,如墓葬所用的《亡靈之書》(Book of the Dead),便經常用上聖書體來書寫,而且在戲中借用了數百年來的都市傳說,彷彿角色們能破解和閱讀埃及古文便可獲得神奇力量。但真正在當代破解聖書體,使之重新成為有意義文字的工作,還是待至十九世紀因為羅塞塔石碑的發現,通過古希臘文來對照才成功。因此,許多學者如劍橋埃及學教授John Ray認為,羅塞塔石碑的發現,奠定了當代整個埃及學(Egyptology)的基礎。

歷史遺留的殖民不公義

但是否應該將羅塞塔石碑歸還給埃及,成了一個上百年的大爭議。當年在埃及的法軍,敗給英國後簽訂的《1801年亞歷山卓條約》(Treaty of Alexandra) ,其中規定法國要把「所有公共財產、文件與古物」移交給英軍,但當年法軍仍偷偷趁月黑風高之時運走石碑,只是事敗被發現,如今石碑才安坐在大英博物館。不過羅塞塔石碑仍屬殖民時代的掠奪寶物,一如無數在同時代被歐洲帝國搶奪的珍寶,這在解殖時代一直視為必須正視的帝國主義遺害,或曰是歷史遺留下來的殖民不公義。因此,幾年前有份要求將石碑交還給埃及的聯署聲明,其中有份發起聯署的是阿拉伯科學、技術與海運學院院長莫妮卡·漢娜(Monica Hanna)曾向媒體表示,「大英博物館持有這塊石碑,是西方對埃及文化暴力的象徵。」

帝國文物掠奪與歸還

但是,為何帝國如此熱中於掠奪殖民地的文物呢?美國布朗大學文化學者阿祖萊(Ariella Aïsha Azoulay)便曾在著作Potential History立論,這種文物掠奪有幾個目的:一是通過整理、歸檔、分析,將之納入帝國知識體系的範圍,使之得以成為可供研究和買賣的產物,甚至支撐起整個文物買賣市場;二是掏空殖民地地區的歷史記憶,令其成為文化身分傳承的他者,只能在帝國知識體系中成為被定義的客者;三是在帝國的博物館內展出的文物展品,都是跟這些文物原來的生活世界隔絕,成為一件件奇異珍品,滿足參觀者獵奇的目光,這些當然是為了強化既有的帝國歷史進步意識形態,即帝國能夠入侵征服其他文明和部落,乃因為其先進和發達的技術和文化,而通過展出這些文物能夠展示這些被征服者的落後和原始生活,強化既有的西方進步觀,也證成帝國支配世界的必要性。

至於國際社會何時開始阻止這種帝國掠奪文物的行為,這便要待至全球南方在解殖浪潮所推動的新制度保障。在二戰後的五、六十年代,前殖民地國家在新的聯合國秩序中紛紛獨立,同時保護這些新民族國家的國際法也相繼出現。例如在聯合國底下的聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO),在1954 年通過了《武裝衝突情况下保護文化財產公約》及其附屬法規,對文化財產作出定義,並制定在戰爭時期如何保護文化財產的原則。然後在1970年,多個新興國家推動下通過《禁止與防止非法進口、出口及轉讓文化財產所有權之方法公約》。

該公約要求締約國建立國內法律架構,禁止並防止文化財產的非法流通(第 5、6 條),並規定各國應設立返還與補償機制(第 7、8 條),同時承諾締約國在需要時透過協商與雙邊協定合作,協助提出請求的一方(第 9 條)。這些國際法是特別針對博物館或類似機構的盜竊或非法交易,防止博物館在非法文物交易市場中獲取他國文物,並制定交還相關文物的方式之類,以打擊黑市文物交易市場。想當然,保護文物的歷史並非一帆風順,反而阻力處處。單以英美為例,聯合國教科文組織是在倫敦成立的,但英國卻在1985年,即鐵娘子的任內退出這國際組織,一直至工黨上台後才重新入會。而在今年七月,美國總統特朗普也要求美國第三次脫離聯合國教科文組織,箇中理由是因為UNESCO 致力推動具分裂性的社會與文化議題,並過度聚焦於聯合國永續發展目標,跟美國優先的政策有所牴觸云云。

大英博物館:文物並不專屬於任何文明

因此,按照上述保護文物的公約,凡是從非法方式得來的文物,理應要歸還給原來擁有該文物的國家,以尊重和履行當世的轉型正義(transitional justice)。所以荷蘭今年決定把文物還給埃及,也是因為那雕像當初會流出埃及國外市場,乃因在十多年前的阿拉伯之春的動亂,許多文物被非法盜走和走私出國,其中這雕像輾轉之下來到荷蘭。而英國一些博物館也願意踐行相關的國際道義,例如倫敦的霍尼曼博物館(Horniman Museum) ,在2022年便將數十件館藏歸還給尼日利亞,包括珍貴的奧巴·奧霍格布阿(Oba Orhogbua)浮雕。另外,劍橋大學等機構也相繼聯絡不同前殖民地國家,商議歸還文物的安排。早兩年,荷蘭國立博物館也曾將康提大炮送還給斯里蘭卡。

但是大英博物館卻不屬此列。一如早幾年,當尼日尼亞的國家博物館及遺址委員會向英國發出歸還交物的要求,希望將過去英軍在貝寧城(Benin City)掠奪的文物加以歸還時,大英博物館便以1963年英國所頒布的《大英博物館法令》(British Museum Act 1963)為由,拒絕交還館藏的九百多件青銅器。因為根據該法案,受託人無權出售、交換、贈與或以其他方式,處理任何屬於其已經納入館藏的文物。同時,新任大英博物館受託人之一的蒂芙尼・詹金斯博士(Dr. Tiffany Jenkins)也表示,反對任何形式的文物歸還。她不同意這跟殖民不公義有關,甚至認為文物並不專屬於任何文明,任何國家都可擁有別國文物,又指文物在英國博物館中得到很好的料理保護,這也是她在著作Keeping Their Marbles中嘗試論證的事。只是近年英、法博物館連番出現失竊事件,令所謂保護文物的托辭愈發受到質疑,先是2023年大英博物館發生監守自盜,以致不少古希羅展館的黃金珠寶館藏被偷走;接着今年在法國羅浮宮,光天化日被幾名匪徒打劫過億珠寶。一如另一位大英博物館受託人愛麗絲・羅伯茲博士(Dr Alice Roberts)在推動大英博物館歸還雅典巴特農神殿的大理石浮雕時所言,這文物歸還的舉動乃是正視殖民主義不義的回應。

到底文物是否應當屬於某一個國家擁有,還是作為世界共同的財富,或者是發達國家基於其財力和歷史角色而產生的責任,而國際社會需要大國來保護和研究這些相關文物?這些問題,在這高舉解殖和自主的世代,將是有待妥善回答的大哉問。

文˙ 李宇森

{ 圖 } 網上圖片、作者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 黃永亮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao