副刊

A to Z藝術字典:W-White Cube白立方

【明報專訊】今時今日我們常見的展覽空間,大部分都是四面白牆,這種「白立方」幾乎成了展覽空間的代名詞。然而,當你走訪歷史悠久的藝術館,你會發現牆壁更多是深紅深綠,又或是灰藍色調,純白空間倒甚少出現,究竟展覽空間大致有哪些類型?它的發展軌迹是怎樣的?今期我們從「白立方」(White Cube)說起。

中立的「白立方」?

白立方(White Cube)是一種當代畫廊與展覽空間的典型式樣,其特徵是方方正正的室內空間,四周是沒有多餘裝飾的純白牆身,均勻無調性的光源,再配以簡潔的木地板或拋光混凝土等中性地面,總之一切盡量保持極簡,旨在營造出一種對作品最少干擾的展示環境。這種模式在20世紀初的現代主義藝術中開始盛行。

隨着抽象藝術的興起,包浩斯(Bauhaus)與荷蘭風格派(De Stijl)等流派主張,展覽應使用純淨、近乎中性的背景,使藝術品得以脫離過往裝飾強烈的展示空間,不受建築語境的干擾。白牆不僅被視為視覺框架,也成為將作品從外界脈絡中「抽離」的手段。詹姆斯‧阿博特‧麥克尼爾‧惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler,1834-1903)於1883年在倫敦美術協會(The Fine Art Society)舉辦的展覽,被視為現代「白立方」藝廊的先驅。他將畫作陳列在白色毛毯背景前,並以均勻的間距排列,使作品以全新方式呈現於觀眾面前。

然而,這樣的空間也並非沒有問題。1970 年代,藝術評論家布萊恩‧奧多赫蒂(Brian O’Doherty,1928-2022)在《內在白立方》(Inside the White Cube)中對此提出批判,指出白立方雖然看似中立,實則蘊含強烈的意識形態。它重新塑造了觀眾的位置與觀看方式,同時使藝術脫離其社會與歷史脈絡。從這個角度來看,白立方不僅是一種展示形式,更是一種將藝術理想化、去脈絡化的空間模型。

沙龍式展示 觀展如社交

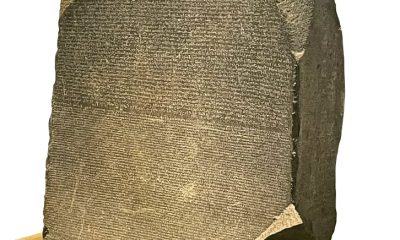

在19世紀末至20世紀初,展覽空間仍深受「沙龍式」(Salon-style)傳統影響。例如於1793年法國大革命期間改建為國家博物館並向公眾開放的巴黎羅浮宮(Palais du Louvre),其Salon Carré便採用密集掛畫的展示方式,牆面覆以深色織物,畫作從視線高度一直排列到接近天花板的位置,形成所謂「sky-hung」的呈現方式,充分利用牆面空間。

這種展示模式源自法國皇家繪畫與雕塑學院(Académie royale de peinture et de sculpture)主辦的官方沙龍展。沙龍制度既是學院體系控制藝術創作與美學的重要機制,也是國家展示藝術實力與傳統的平台。許多早期的藝術博物館亦延續此傳統,例如1824年成立並向公眾開放的倫敦國家藝廊(The National Gallery)。這些如宮殿般的展覽空間,往往配有厚重窗簾、地毯、華麗線腳與家具,將作品與室內設計融為一體,營造出華麗的感覺。觀展不僅是欣賞作品,更是一種社交活動與文化體驗,是提升精神生活,滋養心靈的重要元素。

系統分類 教化大衆品味

不少博物館除了希望讓公眾欣賞藝術、提升品味外,也有明確的「教學」功能。維多利亞與艾爾伯特博物館(Victoria and Albert Museum, V&A)便是典型例子。翻查資料,截至2024年3月,V&A擁有2,834,466件館藏,涵蓋繪畫、雕塑、陶瓷、家具、攝影、金屬工藝、玻璃、時尚與珠寶、印刷品與書籍、建築與建築圖紙、劇院與表演等類別,分佈在145個房間。假如你曾到訪V&A,便會發現它的館藏採取明確的系統和分類,不同區域陳列不同類型的物品,並依國家或地區進行細分。其展示方式是一個又一個的巨型飾櫃,裏面收藏數量驚人的珍品,豐富及徹底程度常讓人聯想到瘋狂的收藏家,僅陶器展品就佔據了4樓整層空間。

V&A的館藏最初源自1851年在倫敦海德公園水晶宮舉行的「萬國工業博覽會」(Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations,簡稱Great Exhibition),這是維多利亞女王的丈夫阿爾伯特親王的構想。博覽會旨在展示工業革命後各國的科技與工藝成就,同時彰顯英國的國力與文化自信。展品來自全球,包括機械設備、紡織品、金屬工藝、陶瓷、玻璃製品等,各類成果依地域與類別有序排列,使觀眾能夠系統地比較不同國家的創新能力與美學特色。大博覽會吸引了大量民眾參觀,成為教育與啟蒙的平台,也為後來建立南肯辛頓博物館(South Kensington Museum,後發展為V&A) 提供了核心館藏和展示理念。這種展示方式稱為「Classroom模式」。

誰在主導敘事?

與過去偏重個人品味或收藏的空間不同,「Classroom 模式」強調以系統和分類整理知識,透過有秩序的展示與敘事,將觀眾置於「受教者」的位置。這種模式不僅呈現藝術或物件,更突顯其研究價值,將物品視為提升大眾能力和教化品味的資源。不過,近年亦有博物館開始反思這種模式的局限。有評論指出,過去的敘事多由白人男性專家主導,主要用歐洲視角評價全球物件,分類方式也可能隱含種族化觀念。為了更全面呈現世界文化,博物館正在引入多元敘事,增加非歐洲文化、女性藝術家和不同社群的創作,並提供跨文化和社會背景的解說,讓觀眾不只看物件,更理解它們背後的歷史與社會意涵。

藝術家營運 氣質獨特

藝術家營運空間多以租金低廉或臨時可用的場地起步,常見於倉庫、舊式樓宇、工廈,甚至「港式死場」(人流稀少的老化商場)。由於資源有限,藝術家往往以最少改動的方式使用空間,令這類場地有一種獨特的氣質。同時,由於經營者本身就是藝術家,空間的使用方式和策展方向往往更具創意與實驗性。

在香港,最經典的例子之一要數1999年的油街,即北角油街實現(Oil Street)現址。當時原本作為政府物料供應處的建築因未能如期拆卸而暫時空置,竟決定以低廉的租金短期租給藝術團體使用。這段為期短暫卻充滿可能性的土地,頓成藝文界的天堂。現已遷至土瓜灣牛棚藝街村藝街村的「藝術家營運空間」如錄映太奇(Videotage,1986年成立)、藝術公社(Artist Commune,1997年成立)及1a空間(1a space,1998年成立)等亦曾進駐該地。展覽、音樂會、本地品牌時裝表演等百花齊放,形成一個充滿能量的即興實驗場。如今看來,那段帶有波希米亞氣息的自由年代,與現今日益制度化、商業化的藝術生態相比,彷彿已經離我們很遠。

在全球很多城市生活成本與租金不斷攀升的情况下,這類「藝術家營運空間」的經營也變得愈發艱難。除了藝術家自費、同行支持與募捐外,這類空間不少需依賴政府、基金會及文化機構的資助計劃。面對資助不穩定以及可能附帶的行政要求,「藝術家營運空間」有時只可見步行步,能長久經營的少之又少,大多往往曇花一現。

運作中的博物館典藏庫

於2025年5月正式開放的V&A東館典藏庫(V&A East Storehouse),是一座結合公共儲藏與展示功能的新型博物館空間。建築原為2012年倫敦奧運的媒體與廣播中心(Here East),後經建築事務所「Diller Scofidio + Renfro」改造,再被轉化為一座面積約16,000平方米、跨4層的公開典藏場館。

與多數將收藏隱藏於後勤空間的博物館不同,V&A東館典藏庫採取開放式設計,讓公眾得以直接觀看館方如何存放、管理和研究藏品。訪客可沿多條公共步道穿梭各層空間,近距離觀察大型收藏架、物件分類方式與館藏的整體結構,從而理解博物館營運的另一面。

V&A東館典藏庫自稱為「運作中的博物館典藏庫」(working museum store),它將過去僅屬於博物館後台的運作流程轉化為可供公眾探索的內容。典藏庫引入了一些較少見的機制,其中包括「預約觀物體驗」(Order an Object),讓訪客可從館藏資料庫中選擇特定物件,在專人協助下進行近距離觀察。場內的保育工作室則採用部分透明設計,使參觀者能透過觀景視窗看到修復人員的日常工作,了解藝術品保存背後的專業程序與技術,而不僅僅是看到展品最終呈現的狀態。透過這些設計,參觀者不再只是被動觀看展品,而是能以更直接的方式接觸和理解館藏,重新思考博物館的角色與功能。

網上有人戲稱,參觀時彷彿進入了宜家傢俬的倉庫,感到摸不着頭腦。不過也有不少人,包括筆者及一些藝術家朋友,認為這樣的設計為博物館開闢了新的可能性,帶來了突破性的發展,將博物館的定義向前推進。

展覽空間隨着藝術發展不斷演化,不同的空間有不同的性質及意義。下次參觀展覽時,不妨多留意空間本身的特性,思考它如何影響我們的觀賞與理解。

文˙ 葉曉燕

{ 圖 } 葉曉燕、網上圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao