觀點

郭樺、鄭宏泰:生育迷思(四):把根留住

【明報文章】香港極低的生育率廣受社會關注、引發社會大量討論,是近10來年的事。但引來這麼多關注和討論,本港惡化的生育率狀况並沒改善,對生育率持續下降的關注,實在亦不是於這十幾年才開始的。

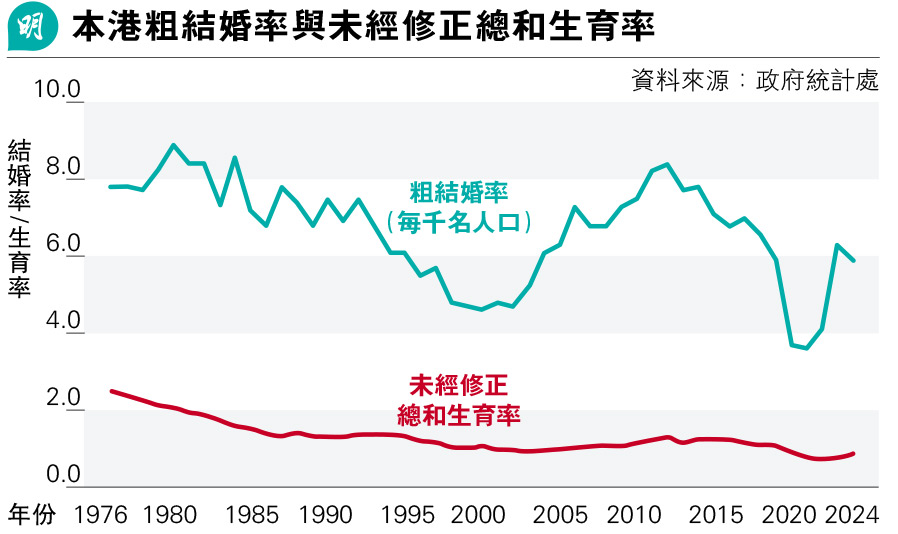

根據香港總和生育率歷史數據,從1976到1979年,總和生育率尚能保持在2.1以上;從1980年開始,就突破人口世代更替水平(2.1)並持續下跌,之後更從未升上過世代更替標準,2000到2006年更落到1.0以下。雖然之後到2019年總和生育率有回升,但疫情期間及疫情後的生育率,則再一次下跌到不足1.0的極低水平。

雖然經過修正後的總和生育率,可以抵消一部分「步調效應」對總和生育率的壓抑作用,惟本港生育率下降、世代更替危機早在1980年代就已經發端。1980年代正是香港廢止難民「抵壘政策」,開始實現外來人口有效管控。可以說,在嚴格限制外來人口之後,香港本地人口生育率就已經無法實現世代更替的增長。如果不依靠各時期來港人口補充和生育,香港人口危機應在很早前便已經到來了。

如果政府要重視和挽救本港不斷下沉的出生率,早在回歸之前,就應該多討論、想對策。但從1999年因「吳嘉玲案」引發社會對所謂「167萬」港人在內地所生子女會湧到香港的大恐慌,到2013年一刀切「零雙非」政策,立即煞停「雙非孕婦」(夫妻皆非香港永久居民)來港分娩,再到現在香港社會對「全球最低生育率」的焦慮——特區政府人口政策過往表現得反反覆覆,甚至顯得進退失據,一路拖延到最近兩年,才開始首次推行鼓勵生育的政策。倘若香港社會過去對人口問題一直缺乏理性討論,政府實難辭其咎。

身分焦慮 引發生育率關注

如果40多年前香港社會可以對低生育率現象視若無睹,為何到最近卻如芒在背、如鯁在喉呢?一個社會若然特別關注某種現象,往往是某種焦慮心態的反映。香港回歸之後的經濟規模不斷增長,惟財富兩極分化也愈演愈烈。內地經濟快速發展,香港回歸後內地與本港經濟和社會加速融合,公眾眼見一擲千金的內地「自由行」旅客,「雙非孕婦」爭相來港分娩,內地生赴港留學熱,來自內地的優才、專才及愈來愈多內地品牌和企業,很多人未實質享受全球化和兩地融合利好,反而先承受各種生活不便和機會擠壓。

社會心態不再積極認為「明天會更好」、「辦法比困難多」,反而覺得熟悉的社會變得陌生、篤信的規則在消亡。人們對自身身分產生「存在焦慮」,對社會前景看法悲觀。在全球化影響之下,這種存在感焦慮,及那些反移民、反全球化的社會思潮,已在全球非常普遍。香港前些年由「反修例」觸發的「黑暴」行為,不過是這個大潮下被各種社會問題更早地引爆出來而已。反觀,香港近些年對生育率的關注,又何嘗不是源於對「香港人」身分和所熟悉價值觀之流失的焦慮,進而演變為社會關注熱點?

必須注意的是,這些身分焦慮感,同時也伴隨保守主義傳統價值觀回潮,家庭價值觀就是一例。家庭議會從2011年開始,大約每隔兩年所做的家庭狀况調查,有幾個關於家庭價值觀的題目頗值得玩味。例如有說法稱「要有兒子延續家族的姓氏」,從2011到2017年,都有超過四成受訪者「同意或非常同意」這個說法,2017年比例更升高到48.7%,也就是說有接近一半受訪者同意此說法。如果加上中立者比例,「傳宗接代」仍是一個相當主流的觀點。另外兩個說法跟傳統「孝親」觀念有聯繫:「願意與父母同住」的比例,一直超過六成;而同意「即使不與父母同住,我都會供養他們」的比例,則一直都超過八成。倘若加上中立者比例,支持傳統「孝道」的市民比例也在增加。這些都可能顯示在外部世界愈發趨於變動和不穩定的時候,人們可能會更希望回歸傳統,以尋求一份心安和慰藉。

正如筆者之前幾篇文章所述,生育問題癥結在於婚姻和家庭。政府要準確把握社會脈搏,就需要更積極與民意實現文化上的互動。傳統文化觀念回潮,可能阻礙推廣一些進步主義和全球主義,惟也可能恰好提供社會氛圍和機會,去解決一些過去社會積重難返的問題。例如因應文化傳統中結婚與生育的連接關係,推出政策鼓勵結婚、支援家庭,進而對引入外來人口實行前瞻規劃。過去的2024甲辰龍年,給香港在人丁上帶來不錯收穫,同樣也提供了不少新的政策想像空間。

一句話:特區政府如果坐等下一個龍年再搞一場「運動式生育獎勵」,本港人口問題、生育問題和老齡化問題,只會更為糾結,「把根留住」的焦慮只會更強烈。畢竟,「量力而行,相時而動」才是我國傳統文化智慧。

(「生育迷思」系列.四之四)

作者郭樺是中大香港亞太研究所研究員,鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長(執行)

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[郭樺、鄭宏泰]