副刊

邵氏別墅——清水灣道的「楚門世界」

【明報專訊】1960年的《華僑日報》曾描繪新界一處新片場的願景:「荒蕪的清水灣道一帶,將成為水銀燈四射、星光燦爛的東方荷李活。」這正是我們今天熟悉、位於清水灣、已夷為平地的邵氏片場。

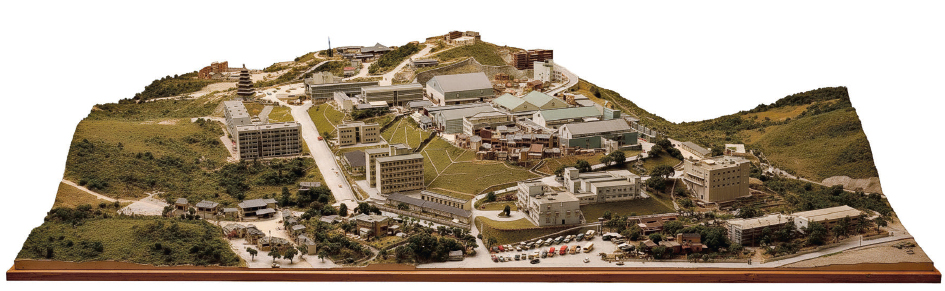

由邵逸夫與邵仁枚兄弟領導的南洋影片公司,自1930年代於星馬發迹,經營了許多以邵氏為名的連鎖戲院。二戰後的南洋電影業受挫,許多戲院被毁無法放映,製作鏈亦陷停滯。相反地,香港卻在同一時期迎來大量南來的花旦與小生,為影壇注入新血,國語片市場因而在港迅速崛起。邵氏兄弟洞悉時勢,決意擴展他們在香港的影響力,積極拓展業務。為了興建全亞洲規模最大的片場,兄弟二人選定清水灣—— 一片遠離市區、荒山野嶺的臨海之地,不僅方便取古裝外景,也利於搭建大型室內的錄影廠。

【香港摩登別墅系列之五】

既是別墅 又是片場

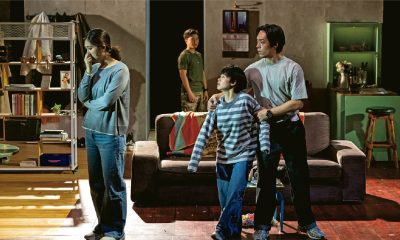

這個選址並非偶然。1958年落成的清水灣電影製片廠,為當地影業開發揭開序幕。原本寧靜的山頭沿清水灣道,陸續興建起各式別墅,慢慢形成戰後新興的電影與居住社群。有別於一座片場,邵逸夫的願景是希望影城能夠24小時不停製作,從拍攝、剪接到配音、後期製作,環環相扣下流水作業。為了讓演員與工作人員專注創作,他在片場內提供住宿與膳食,就連自己也不例外,把工作和居住二合為一。生活在巨大的攝影棚,幾乎成了後來電影《楚門的世界》(或譯《真人Show》,The Truman Show, 1998)裏的現實翻版。

邵逸夫聘請了在香港及上海皆曾享盛名的建築師甘洺(Eric Cumine)擔任片場總規劃師,工程分為3期。首兩個階段以片場設施及配套為主,包括收音棚、火牛房、錄影廠、員工餐廳,以及行政大樓的啟用。在老闆眼中,員工宿舍才是片場運作的根本。隨着第一、二期建設完成,邵氏陸續購置地皮,並在1968年委託潘衍壽(Peter Y.S. Pun)土木工程師事務所負責籌劃和承建,由當時年輕的建築師潘祖堯(Ronald Poon)負責第三階段興建,這一階段的設計逐漸偏離甘洺的原規劃。原計劃在地勢陡峭處興建的邵氏別墅與員工宿舍,由於地塊狹長及地勢較低,無法向外延伸,因此暫時擱置。後來,邵氏在片場的末端物色了一處新的山坡地皮,並興建一條車道接連地勢較高的入口,大宅於1971年正式落成。

「功能至上」的現代建築

這條大費周章的車道,又怎會僅僅是為了交通出入方便?在車道迴旋處的正下方,藏有一座像堡壘的放映大樓。據建築學者何尚衡引用當年《遠東建築雜誌》(Far East Builder)的記載,這座別墅是一棟「功能至上」的現代建築,強調空間一體多用,有會議室、貴賓住宿等。大宅的正面與背面設計截然不同,並以色彩區分功能:面向片場的正面以紅色為主,作為辦公與接待之用。當時採用紅色,是因為在黑白電影時代,紅色能讓前景事物在鏡頭中更加鮮明,提升畫面層次感。背面則以淡黃色的牆身配以多道橫向玻璃窗,作為寢室與起居空間,因此比正面更為通透明亮。整體的橫向體量與平台層疊,讓人聯想起建築大師萊特(Frank Lloyd Wright)設計的「落水山莊」。平台亦錯落有致,透過小瀑布流水接連到下方一座可供水底拍攝的游泳池。

英國家傳戶曉的電視節目《威克的世界》(Whicker’s World)曾在1972年以專題形式——「What makes Shaw Run run?」訪問邵逸夫。邵提到,政府當初批給他們的土地原是丈量約份(Demarcation District)229號第197地段的一片荒山野嶺,為了興建片場,必須把一座山削平,再重新整地建設,並以「城」的概念——Movie Town自給自足。節目特別在邵氏別墅及其泳池取景拍攝,畫面中不僅揭示了別墅的全貌,還有片場擴展至如今科大校園的一帶山頭,呈現出昔日邵氏影城規模,其建設水準已可與荷李活片廠比肩。

滿足古裝片 建人工湖、「宮殿」

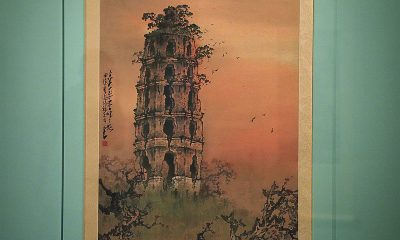

1970年代初至中期,是邵氏古裝片與武俠片的全盛時期。隨着製作規模不斷擴大,原有片場逐漸向山頭各處延伸,興建了佛塔、城樓、亭台樓閣等場景,以滿足大型外景拍攝的需求。此時,大宅成為了一處絕佳的觀景平台,可俯瞰整個片場的變化。車道旁、近錄影廠處有一片空地,曾出現一個大型的人工湖,正是先後於1975及1976年公映的電影《傾國傾城》和《瀛台泣血》的清代禁宮外景。

據《佈景魔術師——陳其銳、陳景森父子的佈景美學》一書記載,當時邵氏片場曾在短時間內,將數個角落改造成清代內宮的景觀,搭建出養心殿、樂壽堂、儀鸞殿、毓慶宮等局部故宮建築。由10號錄影廠所搭建的主宮殿向外延伸,構成整個御花園區域。由於布景規模龐大,已非一般臨時搭建可比,其施工方式幾乎如同興建一座建築。其後,車道一帶的欄杆也隨電影拍攝而改建,從原本的摩登水泥牆變為雕龍雕鳳的欄河。遠眺之際,整個畫面彷彿一場戲:近處是雕欄與湖景,遠處的邵氏別墅則宛如西藏的布達拉宮盤踞於山坡上。

白自覺設計的粗獷住宅

在當年的航拍畫面裏,古裝街大行其道,散佈在片場邊界的周邊一帶。這些古代布景盡頭的樹蔭下悄悄藏着兩組別墅,穿插在古裝街旁的那棟有着一個方正歸一的園林花園。這是專為私人別墅設計後花園的玉泉園藝(Bluet Garden)創辦人羅文祥(Loo Ven Ziang)的大宅,出自本地粗獷派建築師白自覺(Jon Prescott)之手。這座建築是白自覺早期的建築實踐,呈現當時流行的粗獷結構語言,厚重的線條與比例,令人幾乎可以感受他後來為沙田會所設計的「結構之重」。第二座別墅就在附近不遠,由負責邵氏片場彩黑冲印房的建築師王定基設計,如今仍屹立在銀影路入口,是一座濃濃中式特色的盒子建築。綠琉璃通花磚的細節精緻,彷彿直接從古裝外景街道搬過來。至於這些別墅究竟屬於片場的電影工作者,還是屬圈外人,至今仍在考證之中。

文:袁偉然(建築師(英國),《香港戰後建築檔案》作者之一)

設計:謝偉豪

編輯:何詩韻

[開眼 建築]