副刊

花鳥山水與傳承 趙少昂一筆千變 二甲子紀念展 3主題看嶺南風範

【明報專訊】木棉盛放、荷塘月色,似是在形容種種人間瑰麗奇觀,實則盡是國畫巨匠趙少昂(1905-1998)筆下的景致。香港文化博物館正舉行「嶺南風範:趙少昂誕辰一百二十周年紀念展」,以花鳥、山水到其與嶺南畫派傳承,回望一代國畫大師的筆墨人生。本期《開眼》邀來香港文化博物館館長(藝術)林婉雯與趙少昂弟子何鳳蓮博士與讀者一同遊展覽,拆解濃筆淡墨裏的玄奧。

筆墨再現自然世界 荷塘帶「山水畫氣勢」

林婉雯稱自趙少昂百年誕辰以來,博物館每10年都會策劃一次相關大型紀念展,本次則依三大主題分散館內三大展廳。不過比起順時序分析趙氏藝術風格的轉變,更希望觀眾入到每一區都是獨立區域,不同年代作品則分插各小主題之中,同時也邀來藝術家蕭劍英以影像重構趙少昂的畫中世界。

細數趙少昂眾多畫作,林婉雯說其花鳥畫極為精妙,更被20世紀大師徐悲鴻稱為「中國花鳥畫第一人」,如展區「師法自然的藝途」便以花鳥蟲魚為引,配以其筆下的翎毛走獸,帶領大家走進趙氏以筆墨再現的自然世界。她說趙少昂喜以蟬畫自喻,而趙氏以80歲高齡創作的《蟬與我心清》雖然體幅不大,卻有着深遠意境,畫中的清竹與輕透鞘翅,皆是趙氏生命與精神的隱喻。一支畫筆既可畫輕薄蟬翼,也可畫壯闊山河,一旁的《迷濛月色滿橫塘》在何鳳蓮眼中便將山水畫意巧融皓月殘荷,「把荷塘畫成一幅山水畫的氣勢」。

不過要數趙氏筆法之妙,不可不提《雨餘零落不禁秋》一作。「一筆下去,色、墨、氣韻要連貫,深淺濃淡,變化豐富又準確」,弟子何鳳蓮說國畫家多寫茅草、水仙,該畫卻以向日葵為對象,細察之下更見內有乾坤。靠近一看,可見趙氏將現實中微凹的花心改成圓拱狀,花瓣佈置多變,就連角落的小鳥也一改傳統圓潤造型,將鳥頭畫成平平方方的形狀,增添了感染力與生命力,改動背後全是經驗與眼界。但最為精絕之處,當數趙氏以一筆便帶出整枝向日葵的枝幹,整串葉片深淺交疊、富有層次卻毫不雜亂,「動作、力度自然,感覺到不是電燈柱,而是搖動、有水分的」。天下武功唯快不破,未料國畫亦是如此,何鳳蓮指趙少昂曾說「國畫是迅速的,卻不能失實」,因為宣紙上一慢墨就會散開,畫中的向日葵或許是這種快而準的極致:「整個枝幹都是一筆,想想筆去得多快,水分要多準確——筆不快,頭那裏的水已經流下來,到下面就寫不到了,而且一筆下來色調不斷變化。」

弟子何鳳蓮憶趙 謙厚性格影響最深

展覽中看到畫家趙少昂的種種風采,但身為藝術教育者的趙少昂又如何?早在上世紀六七十年代起,他便着手撰寫展覽中《實用繪畫學》系列教材,系統化傳授花卉寫生技巧。時至1979年,何鳳蓮拜趙少昂為師,她笑言最初3個月很辛苦,但半年後就開始掌握筆法。林婉雯介紹精選展品《霜光素羽》以墨色線條勾勒白孔雀羽毛,背景杏樹與黃葉則寫意揮就,「兼工帶寫」的強烈對比更能突顯孔雀主體;何鳳蓮學畫時雖無緣目睹真迹,卻試過靠畫冊打格臨摹,後來畫作竟獲趙氏正面評價。但作為老師的趙少昂影響她最深的,比起傳授畫技,更在高山仰止的謙厚性格,一句「鳳蓮,作畫要謙虛」至今仍掛在心頭。

談論嶺南畫派,不少人都會提高劍父、陳樹人等人所提倡以西畫改進中國畫的「折衷中外,融匯古今」之說,但何鳳蓮說趙少昂的藝術觀卻呈現了一種從「折衷」到「回歸自覺」的轉向。數十年行旅與觀摩西方博物館藏自然使其受到西方藝術的刺激,但後期的趙少昂始終強調墨分濃淡與筆意等中國畫的特有語彙。言談之間,何鳳蓮更取出一期1957年《燈塔》雜誌的專訪,她指當時趙氏便直言「國畫是藝術的最高峰」—— 一支毛筆可寫千變萬化、感情與詩,而「深淺濃淡」的墨已可表達山水的雄渾、飄渺雲氣的流動。

寫生觀察敏銳 雷峰塔多角度受光

何鳳蓮回憶趙少昂常說:「一個畫家不應該只是坐在畫室裏面幻想,而是要在大自然中仔細揣摩,領悟了才下筆」,展中「一生遊歷的足跡」便展示不少趙少昂的旅寫與山水創作。林婉雯指趙氏曾於抗戰期間避亂西南,初見桂林山水就被象鼻山所震撼,當時所畫的《灕江煙雨》中近景林木婆娑、中景人舟點綴、遠山迷濛如夢,點出象鼻山水月洞的空靈之感。1948年趙氏移居香港,在港時畫了不少寫生作品,如1967年寫就的《香港大埔坳山水》用了大片留白與香港山勢巧成對比,與近景的漁船虛實相生,描摹了當時的香江漁港。1950年代起,趙少昂參與不少海外展覽,足迹踏遍東南亞與歐美,展中《頹垣》便以水墨畫出凱旋門與鬥獸場,但這幅精選畫作在何鳳蓮眼中,尚是趙氏探尋自身畫藝的過渡之作。

一邊漫步展覽,一邊問道何鳳蓮這次有無容易略過的滄海遺珠,她說趙少昂愛寫夕陽,更曾言「每個人都看得到光,不是只有西方畫家才能畫光,只是方法不同」。展中《雷峰夕照》一畫盡見趙氏對光線、氣氛與建築物的敏銳觀察。畫中夕陽映塔,頹垣敗瓦一片蒼涼,洗染技法也無懈可擊,往往需要多次將整幅畫濕敷、層層渲染方竟全功。可能要先以淡墨渲染不止一次才能造就鬆軟而不死實的煙雲,往後再寫畢的餘暉更不止表現於自然環境,還反映在雷峰塔多角度的受光面——夕陽下的塔角光影交錯,華麗又悲壯。她說畫成之時中國並不太平,畫中氣氛如似塔快將倒塌一樣,而現實中舊的雷峰塔也確曾倒下,為畫作多添數分歷史的蒼涼。

承高奇峰遺志 最佳作品捐給世人

何鳳蓮回憶籌建文化博物館時,首任館長嚴瑞源希望設有畫家專館,並以為趙少昂最能代表香港,而趙氏亦早有捐畫之意。何鳳蓮說趙少昂雖以畫養家,但「將最好的一批藏起來,藏起來留下來捐」,或因其師高奇峰早逝時曾感嘆「未能將藝術捐給世人」,故趙氏承其遺志,將代表畫家畢生成就的「傳世之作」捐贈給博物館而非流通市場。何鳳蓮舉例,《蜀江水碧蜀山青》無論用筆、佈局、氣韻全然無瑕,是趙氏數十年三峽山水之作中的最高成就。

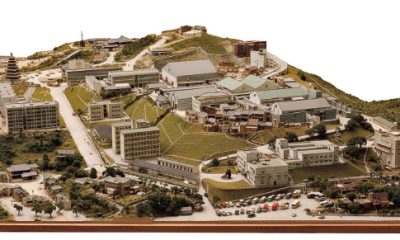

從傳世畫作一窺嶺南畫派特色之餘,「藝林友儕的交誼」展區也縱向梳理了趙少昂與嶺南畫派的傳承關係。牆上陳列着創派者「二高一陳」——高劍父、高奇峰、陳樹人的代表作,而趙少昂老師高奇峰的《白馬圖》旁,則放置了包括趙少昂在內的「天風七子」與其他高門弟子在高氏逝世那年所畫的《十分春色圖》,以及逝世次年趙少昂與部分師兄弟合畫的《奇峰夫子遺像》,呈現嶺南畫派的精神譜系。趙少昂逝世後,其家人便將其作畫授徒的「嶺南藝苑」舊物捐予博物館,如今在展中用以陳列畫室原貌,磨舊的筆筒、泛黃的信紙彷彿仍泛墨香。展覽中亦可見張大千贈給趙少昂的《白描仕女圖》,策展團隊甚至向趙家借出陳列於飯廳的徐悲鴻《飲馬圖》,見其畢生交誼。時間雖止於筆墨之間,趙少昂的山花鳥語依舊生於觀者之心,伴同其嶺南風範繼續於香江一隅垂教一方。

嶺南風範:趙少昂誕辰一百二十周年紀念展

日期:即日至2026年2月23日

時間:上午10:00至晚上6:00

(周一、三至五)

上午10:00至晚上7:00

(周六、日及公眾假期)

上午10:00至下午5:00

(聖誕節前夕及農曆新年除夕)

星期二(公眾假期除外)、農曆年初一及初二休館

地點:沙田文林路1號 香港文化博物館

詳情:bit.ly/3XyiquO

文:鍾卓言

編輯:謝秋瑜

[開眼 焦點]

日報新聞-相關報道:

漫畫.藝文士多 #005 (2025-11-21)