副刊

分享經驗資源 助辦活動 Gen Z為同代人牽線 推廣文化

【明報專訊】Gen Z泛指1990年代末至2010年代初出生的一代。若談香港世代,幾乎不能不提呂大樂的著作《四代香港人》,裏面論及的最後一代人止於1976至1990年,在他眼中每一代人都有其宏觀特徵。Gen Z是尚未被定義的一代,又或說是難定義的一代。來到2025年,不少Gen Z都已經步出校園,步入職場,在藝術文化的角度,Gen Z能否找到自己的定位?

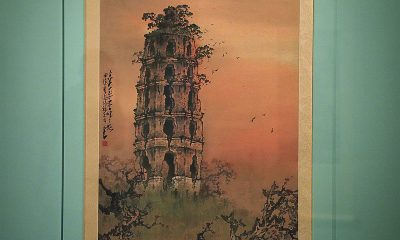

社會文化實踐計劃H Infinity由去年11月開始招募參加者,過去一年共培育出7個本地文化初創活動。H Infinity由5個Gen Z——林澤榮、趙梓充、許嘉儀、彭恩慈和劉婉琳組成,他們背景各異,有人讀AI,也有人讀歷史、全球研究。最後是文化把5人牽成一線,他們都先後協助策劃及導賞早前的展覽「唐樓中的二戰日記:從香港見證歐洲戰場的中國身影」。劉婉琳說,他們本無策展經驗,但原來都可以由零到一辦成展覽,他們希望將經驗和展覽累積的資源分享給其他同齡人,「大家對於Gen Z普遍都有些批評,例如覺得Gen Z躺平、不務正業,但我們很想告訴他們,其實不是,Gen Z都有自己喜歡的東西,想做的事我們就會勇敢去做」。

提供 2 萬元起動資金 配對導師

他們在構思計劃時,留意到市面上有很多case competition(商業個案比賽)供商科學生參與;社科學生也有政策研究類的比賽,在文化範疇出現的則大多是專業導向,如教人如何編劇、拍片,較少計劃是助人推廣文化,因而想以社會文化實踐計劃的方式填補這個隙縫,為快將畢業或剛踏入社會的人提供機會,最終加入計劃的大部分都是Gen Z。

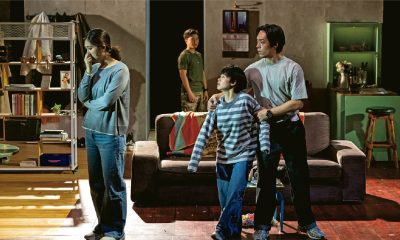

H Infinity獲熱心於本地文化項目的贊助機構和本地家族基金支持,為每組提供2萬元起動資金,也會配對兩個導師(mentor),其一導師與該組推廣的文化領域相關。H Infinity成員則會定期跟進各組進度,以及協助他們聯絡相關人士,如其中一組希望以玩具連結社區回憶,籌備展覽「玩具留聲:城市玩樂手札」時,H Infinity介紹明愛給該組認識,讓他們按展覽需要順利招募有親子關係的參加者,最終也在明愛參與營運的「壹合」設展。趙梓充說:「我們跟他們差不多背景,差不多年紀,只比他們多一次策展經驗,所以我們是共同成長,我經常提醒自己,我們不是他們的senior(前輩)……我記得初期我已跟他們說,嘗試你們想嘗試的事,我們back you up(支持你)。」

研究路線製作網站 邊解謎邊探索大角嘴

「香港謎路」是個5人小組,楊倩桐是團隊發起人,她一直想嘗試在香港製作實境解謎遊戲供港人和遊客體驗,「他們在香港探索不同的工藝,或了解香港本地文化,對比一般主流旅行團,或走馬看花觀察社區的形式,我在想會不會有其他吸引的方法呈現呢?」楊倩桐很「Gen Z」地在Threads招攬同好,許思慧、盧卓軒、邵慧存和郭子瑋正是這樣加入團隊,後來看到H Infinity招募便報名參加。

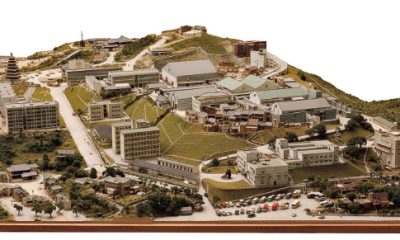

他們以大角嘴為主軸,研究路線,製作網站,也舉辦過數次試玩活動蒐集意見。1992年生、作為受訪當日唯一Gen Y的盧卓軒說,他們發現大角嘴見證香港城市快速發展,「經歷由早期的福全鄉、大同船塢,到現在像有新舊大角嘴之分,高樓林立的同時又保留舊時特色,譬如香港少見的半露天商場富多來商場」。站在昔日不存在、填海而來的土地,他們感受到「歷史的張力」。他們使用Google Sites搭建網站,玩家體驗時會手執手機登入網站,也要代入角色——作為一個剛從外國回來的孫兒,為離世的爺爺尋找回憶,完成心願,途中要留意大角嘴不同角落,才能解開謎題。試玩活動裏團隊也加入爺爺角度的另一路線,部分關卡和孫兒角度重疊,亦有解鎖新關卡,讓玩家多角度了解劇情,增加趣味。

團隊事前探索路線,幾近行勻大角嘴的橫街窄巷,他們偶爾推開一道鐵閘,拾級而上,才發現樓上是一個開放公眾的公共空間,他們把這種意外發現放進遊戲路線。他們又會發現不少具歷史故事的建築,如李小龍曾就讀的聖芳濟書院,險停辦的鮮魚行學校等都齊聚詩歌舞街,有玩家也是在試玩時才發現這一點,也有玩家途經此街時主動分享更多他知道的名人畢業生。

許思慧認為,Gen Z喜歡一些有趣的「爆位」,講求快,也熱中分享,他們以遊戲作為媒介也是抓緊這些Gen Z特點,讓遊戲更貼近他們。楊倩桐也分享自己曾到公營機構實習,按她觀察,Gen Z的思維和現在決策者有一段差距,要讓決策者或潛在贊助者信納Gen Z的方向而敢於創新,是她認為Gen Z在港辦文化活動其一困難所在。

活動談生死 增居港內地人文化歸屬感

另一組「城史港場」團隊4人畢業於嶺南大學歷史系,由年長一屆的洪璟霖牽頭,與吳嘉陞、許誓恒和林建勇一起策劃活動「殊途同歸——塵土裏的香港故事」,期望增加居港內地人的文化歸屬感。他們觀察到,在學校遇到不少內地學生都想多了解香港文化,但奈何大多文化活動都以廣東話為主,使用普通話的通常是較實用的活動,如教他們如何執CV、弄身分證之類,不是文化類活動,更遑論是較忌諱的生死議題。

洪璟霖說活動分兩類,傳統方面,以香港墳場導賞連結中西文化,用傳統歷史引起共鳴;多元開放方面則以參觀殯儀館、生死教育工作坊等,讓參加者了解香港的特別之處。在跑馬地香港墳場導賞團,他們經H Infinity介紹邀請香港史學會總監鄧家宙擔任導賞員,和他溝通想集中講解的人物,如楊衢雲、何啟等;後來亦帶領參加者參觀九龍殯儀館,又與推廣生死教育的「死嘢SAY YEAH」創辦人William合作舉辦工作坊,以及由雕刻傳統神像、先人神主牌的匠人郭一邊教導如何雕木門牌,希望讓生死議題不再是禁忌。

他們認為文化離不開歷史,所以墳場導賞、生死教育只是「城史港場」的第一步,他們想做的是歷史普及。他們形容自己「只有書本的硬知識」,但H Infinity為他們連結社會各界,讓想法得以實踐。作為Gen Z,他們感受到界別內的前輩樂於支援年輕人,有次在香港歷史學家鄺智文近期的展覽上與他聊起本月底的西灣墳場導賞團尚欠導賞員,鄺智文樂意為他們介紹。

善用數碼工具 吸引年輕觀眾佔優

回到H Infinity,Gen Z辦文化活動讓更多Gen Z參與,他們除了發現香港仍有許多人一呼百應,也從參加者身上看見文化的更多面向,但他們不諱言在港辦文化活動的困難處,是如何和公眾建立信任——為什麼別人會相信這個機構?錢是從何而來?面對這些質疑,他們說需要花幾倍努力,向大眾呈現他們是真誠推動文化發展。

在文化行業深耕多年、現任香港芭蕾舞團行政總監的李易璇又如何看待Gen Z在港辦文化活動呢?她認為,Gen Z的思維更專注於個人,不容易被同儕影響;而且他們擅長用數碼工具,對社交媒體和線上社群的敏感度極高,在推廣和吸引年輕觀眾方面有天然優勢。她也留意到Gen Z「有時過於依賴即時回饋和短期效果,可能忽略了文化項目需要長期耕耘和深度策劃」,同時她認為Gen Z的資源整合能力和對傳統機構運作的理解有提升空間,在大型或跨界合作中會成為挑戰。她亦觀察到Gen Z投身芭蕾舞行業後,為行業帶來改變,如推動數碼轉型,讓藝術呈現變得更互動、更沉浸,也讓他們重新思考觀眾參與的模式。同時,他們也需要引導Gen Z在創新與專業標準之間取得平衡。

文:譚雅詩

編輯:梁小玲

[開眼 文化力場]