觀點

關家亮:創新科技爭霸戰:人才、資本與文化的較量

【明報文章】近年全球人工智能競賽,基本上已是中美兩強之爭,目前美國略佔上風,中國緊追不捨。這種你追我趕格局,並非始於今日。過去10多年的新創科領域,例如電動車、智能手機、短視頻,皆呈現中美角力之態。與之相比,曾在科技史上風光一時的歐洲,則顯得步伐滯後。

這現象帶來不少疑問:中國文化向來不以鼓勵創新著稱,為何近年科技成就卻有目共睹?同為西方文化,歐洲為何遠遠落後美國?為何真正的「顛覆式創新」多出現在美國,而非其他地方?

欲解答此等問題,需要從創新的本質與類型說起。

顛覆式創新 vs. 漸進式創新

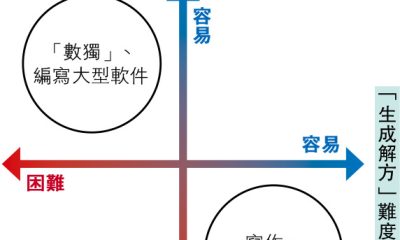

科研創新的基本框架是提出假設,然後以實驗或推理加以驗證。根據成本與影響力不同,我們可將創新簡單分為兩類:顛覆式創新與漸進式創新。

顛覆式創新旨在開創新範式,提出從未存在的產品或技術,並對社會產生深遠影響。例如愛因斯坦提出相對論,徹底顛覆牛頓力學;或馬斯克創辦SpaceX,以可重用火箭徹底改寫航天成本規則。這類研究沒有可借鑑對象,研究人員往往需自「第一性原理」出發,根據基礎原理做推演,加上大量試驗,直至找到突破。

這類創新沒有明確路線,成本高昂,周期漫長,回報充滿不確定性,極度依賴天時、地利、人和;能否成功,極度依賴天才的洞見與靈光乍現。此類研究難以用KPI(關鍵績效指標)衡量,需要有容忍失敗的環境,容許天才自由發揮。

在企業界,Google曾推行「20%時間制」,允許員工每周花一天做自己有興趣的項目,當年Gmail、Google Maps均由此誕生。中國DeepSeek創始人梁文鋒亦說過,「創新往往都是自己產生的,不是刻意安排的,更不是教出來的」,「我們沒有KPI,也沒有所謂的任務」。一年前震驚世界的DeepSeek-V3的核心架構MLA架構,就是一個經典例子:它最初只是某個研究員的興趣專案,但在團隊全力支持下,最終發展成為降低AI模型成本、提升效能的關鍵突破。

相比之下,漸進式創新則是在既有範式上「添磚加瓦」,方向已明確,路徑已存在,只需更高效、更廉價或更優雅的做法。例如,自GPT模型驗證了大型語言模型巨大潛力與規模法則後,全球科企便蜂擁而上,聚焦於如何更高效運用數據與算力,以逐步提升模型智能、壓縮成本。這類創新技術路線清晰、回報周期短、測試速度快,因此強調「勤能補拙」。速度與執行力,往往比天分重要。

以字節跳動公司為例,旗下TikTok和抖音均以極高密度的「A/B測試」著稱,每一個按鈕顏色、每一段推送算法,都可能有數百個版本於不同用戶群體裏同時測試。據稱,TikTok工程團隊每天會做超過一萬次小規模測量,並以秒級迭代速度調優,從而把用戶體驗做到最好,風靡全球。

人才、競爭、資本、耐心

理解兩種創新形態,我們便能夠解釋中美差異。顛覆式創新所需的是人才與資本,吸引全球最優秀人才,配合海量資金,讓他們有足夠資源按自己想法自由探索。這正是作為全球人才熔爐和金融中心的美國所擅長之處。漸進式創新則講求規模與執行力,需要大量科研人員,長時間高效率工作,透過足夠多的實驗迭代拉開差距。中國擁有全球最龐大的科研人員及工程師數量,加上勤奮文化,正利於在特定賽道上從事高強度的迭代競賽。

綜觀數百年科技史,成功的創新生態離不開四大支柱:(1)人數充裕且水平頂尖的科研人才庫;(2)激烈的市場競爭,作為創新催化劑;(3)雄厚資本,特別是敢於承受失敗的風險投資(venture capital);(4)容許失敗的耐心。

因此自2010年代,中國經濟水平起飛和教育普及之後,馬上在多個科技領域急起直追,對着龍頭大哥緊追不捨,甚至已在短視頻、新能源等賽道成為第一。強如馬斯克,亦無法在電動車賽道對中國車企建立競爭優勢。但是,中國亦鮮有「由0到1」的顛覆式創新。如一名內地科技巨頭高層所言,OpenAI在未有盈收模式之前,已獲近200億人民幣的風險投資,能夠招來多名頂尖科研人員,在ChatGPT出現之前有大量資源研究多年,「這在國內是難以想像的」。

至於歐洲,跟中美相比,吸引外來人才能力不如美國,本土人才數量不如中國,競爭壓力不夠,創新動力不大,缺乏風險投資。歐洲雖然靠着其體量,在生物科技、綠能、高端精密設備仍具領先地位,惟於近10多年的創新領域追趕上,還是顯得有心無力。

當下香港銳意推動產業轉型、發展高新科技,正需從上述4點着手,對症下藥。香港社會從不乏競爭,但在吸納人才、培育創投生態,及給予創新者更長遠的耐心方面,顯然有待加強。這需要「產官學研」各界共同努力,方能為本港創科產業打響名堂。

作者是AI企業創辦人、大學AI課程導師

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[關家亮]