國際

日本內望:高市早苗的威懾冒險/文:張望

【明報專訊】11月伊始,剛上任不久的日本首相高市早苗在日本國會的一番言論引發了一場外交危機。

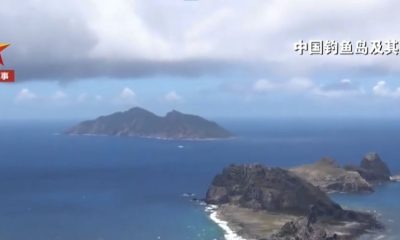

在7日的眾議院預算委員會上,高市面對立憲民主黨國會議員岡田克也質問時表示:如果中國對台灣的侵攻「是使用軍艦並伴隨武力行使的話,無論怎麼看都有可能構成『存立危機事態』的狀况」。

這是日本首相首次公開明確表示:「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存立危機事態」。這一表態立即引發北京的強烈抗議,駐大阪中國總領事館外交官在社媒平台以「斬首論」反擊,導致日本社會上下輿論譁然,令中日關係迅速陷入緊張氣氛。對一名新任首相而言,這無疑是一次高風險的對華外交開局。

日方思維側重對華明確威懾

從國家安全保障團隊的人事佈局來看,高市的內閣佈局被日本媒體形容為「有事內閣」,例如兩名關鍵人士的任命引人注目:一名是和美方關係密切的前航空自衛隊北部航空方面隊司令官尾上定正被委任為主管安保相關重要政策的首相補佐官,另一名是官房副長官尾崎正直,曾參與去年「台灣有事」危機管理推演。再加上新任防衛大臣小泉進次郎,其選區就在保有美國海軍基地的橫須賀,和美軍關係密切。高市的人事佈局反映她在對台安全保障領域採取強勢姿態,明顯傾向以威懾方式向北京傳遞信號。

高市的對台思維與2023年8月前首相麻生太郎的言論如出一轍,都是基於美式的威懾(deterrence)邏輯:即透過提前表明日本可能的反應和決心(resolve),來提高中國武力行動的成本(cost),以期「嚇阻危機於未然」。瑞士學者Lionel P Fatton於2024年在Asian Security期刊發表的一篇題為〈冒險行事:日本對台海的前沿威懾姿態〉(Sailing Close to the Wind: Japan’s Forward Deterrence Posture toward the Taiwan Strait)的論文認為:近年來台海形勢的緊張提高了日本被捲入的風險,因此日本愈來愈傾向通過「前沿威懾」來緩解被捲入的可能。

然而,北京對日本做法的解讀截然不同。中國輿論普遍將「威懾」視為「挑釁」(provocation),更指出過去歷任日本首相通常以模糊言辭來處理台海議題,而高市是第一個明確將「台灣有事」與日本行使集體自衛權直接掛鈎的日本首相。對北京而言,這不僅涉及安全計算,更觸及中日歷史問題的敏感點——即在道義上日本沒有資格介入其前殖民地的事務。

筆者在過去3年詳細深入研究了2006年以來3個日台關係案例,以探究冷戰後日本對台外交政策的規律,發現日本是否介入台海問題主要取決於3個條件組合,包括:美國的外部壓力、首相的內政強弱,以及官僚的謹慎程度。在缺乏美國外壓、首相強勢且官僚謹慎程度高的情况下,日本在台灣問題上多採取自制姿態(如2018年的安倍內閣);相反,在美國外壓強大、首相弱勢且官僚謹慎程度低時,日本介入台海的可能反而上升(如2021年的菅義偉內閣)。

目前高市內閣的狀况介乎兩者之間:即特朗普政府並未向東京施加壓力,但高市在內政上屬於弱勢領袖,雖享有高內閣支持率但尚未有能力通過國政選舉控制國會,自民黨在國會參眾兩院依然是少數執政黨。因此,高市需要通過對華強硬來鞏固保守派支持層。這一日本國內政治的結構性原因,可能是推動她採取較強硬對華外交的主因,以避免國內右傾保守派的離心。

沒人想到中日關係會在2025年末再次進入艱難時刻。高市自稱是「安倍主義傳人」,然而安倍時代對華外交的核心哲學是「威懾」與「溝通」並行,而不是欠缺自制的口不擇言。如今的日本面對兵員不足、資源有限且不擁有核武,過分強調軍事威懾而不是溝通對話,恐怕難以維持中日關係的平穩。

高市發言欠謹慎 乏與北京溝通管道

2012年後,第二次安倍政權倚重自民黨幹事長二階俊博擔任和北京的溝通管道,成功建立了中日首腦高層的互信。安倍於2014年和中國改善關係之後,更刻意避免與台灣高層政要會面(例如2018年6月安倍在沖繩參加政務活動時,即使和李登輝下榻同一個酒店也堅決不會面,確保當年10月訪華順利實施),以維持和北京的對話溝通空間。回看今日的高市政權的人事佈局,明顯缺乏能與北京高層直接對話的重量級調解者,使中日危機管理能力顯著弱化,推高了兩國關係出現對立的風險。

張望

日本早稻田大學國際學術院 國際教養學部教授