觀點

關家亮:AI革命的標尺:得「驗證」者得天下

【明報文章】近來人工智能(AI)發展一日千里,人們熱議哪些工作將被取代、哪些行業會被顛覆。近月AI行業提出了「驗證者法則」(Verifier’s Rule),向社會宣示AI未來將攻克哪些領域,及攻克的速度。簡單來說,一個任務的驗證結果的難度愈低,AI把它商品化的速度就愈快。

「驗證」與「生成」的不對稱性

這個法則的核心,源於一個計算機科學基本概念:「驗證」與「生成」的不對稱性。簡單來說,在許多任務,「驗證」一個答案的對錯,遠比「生成」這個答案本身來得容易。

我們可以從日常經驗中找到佐證。解開一局「數獨」遊戲,可能頗費心神,惟拿到一份填好的答案,核對其是否符合規則,卻是輕而易舉。又如編寫facebook程式碼,雖然工程浩大,需動員數千工程師,但要驗證其功能有否問題,只需用戶瀏覽網頁、點擊功能,便能夠判斷其運作成效。於這兩個例子中,「生成」答案困難,「驗證」相對容易。

當然,世事並非總是如此,有些情况恰好相反。例如寫一篇引經據典、看似頭頭是道的文章,要花的時間不多;但要逐一核實文中每項事例數據的真偽,所花費的工夫,絕對遠超寫作本身。又或者,一般人花10秒就能夠提出一個嶄新的飲食建議,如「吃白肉最健康」,惟要科學地驗證此說法的成效,則需要大量樣本、長期追蹤,過程既昂貴又充滿變數。這類任務,便屬於「生成易,驗證難」的範疇。

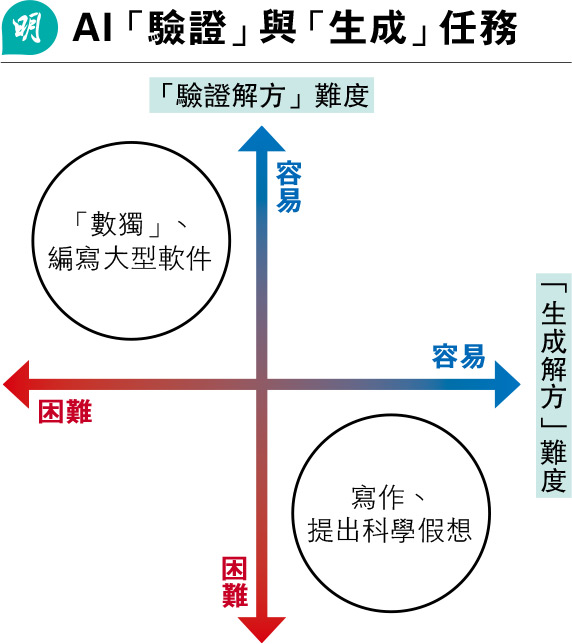

我們可以想像一個坐標圖(見圖),X軸代表「生成解方」的難度,Y軸則是「驗證解方」的難度。「數獨」和編寫大型軟件,都落在「生成難、驗證易」的象限;寫作及提出科學假想,則落在「生成易、驗證難」的象限。

容易驗證結果好壞的任務 終將被AI攻克

「驗證者法則」主張,訓練AI解決任務的能力,與該任務的可驗證性成正比。換言之,任何可清晰界定對錯,且易於驗證的任務,終將被AI攻克。

何謂「易於驗證」?我們可從5個維度衡量。

(1)客觀性:是否有明確的對錯標準?

(2)速度:驗證過程是否足夠快速?

(3)可擴展性:能否規模化、自動化地批量驗證?

(4)低「噪音」:驗證結果是否穩定、不受干擾?

(5)連續反饋:除了「對」與「錯」,能否提供一個從0到100分的評級,衡量方案優劣?

過去5年,幾乎所有我們熟知的AI能力測試,本身都具備高度可驗證的特性,結果它們也相對迅速地被AI逐一破解。這正是法則的體現。

要理解這法則的威力,只需看看日常生活中無處不在的物流配送。想像一下:一個速遞員要派送100個包裹到城市不同角落,如何規劃一條最短、最省時的路線?這是一個極其複雜的組合優化問題,人腦難以找到最佳解決方案。

但這個任務卻是AI的絕佳舞台,因它完美符合上述5個驗證標準——路線的總公里數或總耗時,便是客觀的評分標準;電腦能夠快速計算出任何一條路線的總長度,並可批量比較成千上萬種方案;地圖上的距離是固定的,結果精確、低「噪音」;路線A比路線B短1公里,優劣立判,這就是連續反饋。

AI的策略可以是——

一、生成(sample):先隨機生成大量可行的送貨路線方案。

二、評估(grade):接着系統自動為每個方案評分(即計算總路程)。

三、迭代(iterate):然後它會淘汰劣質路線,並從最優的幾條路線中學習特徵(例如先走完某個區域),再生成一批可能更佳的新路線。

透過龐大算力支持,重複這個「生成→評估→迭代」循環數以百萬計次數,AI最終能夠找到一條遠勝人手規劃的最佳路線,為物流公司節省大量燃油和時間成本。

總括而言,「驗證的不對稱性」為個人與企業未來發展,提供了一個清晰的思考框架。我們可以運用這個框架,審視自身或團隊的技能組合,判斷它們在「生成」與「驗證」難度的坐標圖上處於何種位置。「驗證者法則」的啟示是明確的——凡是易於驗證的任務,其對應的技能終將被AI攻克,並迅速商品化,失去其稀缺價值。因此,要在未來保持競爭力,關鍵在於找出並培養那些「難以驗證」、不易被量化的能力。這才是AI浪潮之下,個人與組織得以持續立足的「護城河」。

掌握「標尺」 掌握未來

這個定律,給我們帶來兩點重要啟示。

首先,在自動化浪潮之中,最先被衝擊的,將是那些驗證環節極為清晰、客觀、快速的工種。這些領域的專業知識,將率先被AI透過海量試錯與迭代所取代。

其次,未來一個極具潛力的創新方向,在於「發明衡量事物的方法」。於許多領域,例如創意、美學、用戶體驗、企業文化等,我們之所以難以借助AI來優化,根本原因在於缺乏一套客觀、快速、可擴展的評估體系。

誰能夠為這些看似主觀、模糊的領域,設計出一把精準的「驗證標尺」,誰就掌握了開啟AI優化大門的鑰匙。這無論對於初創企業尋找「藍海」,還是傳統行業尋求突破,都將是一個價值連城的機遇。所以說,在這場AI革命當中,得「驗證」者,得天下。

作者是AI企業創辦人、大學AI課程導師

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[關家亮]