港聞

中史考大躍進、公社效果 考評局:多未答正面作用 教師料盼訓練多角度思考 非為「洗白」

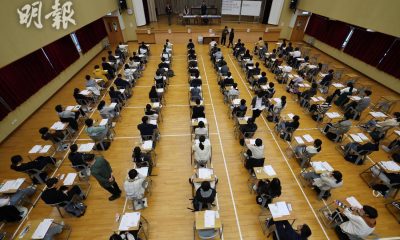

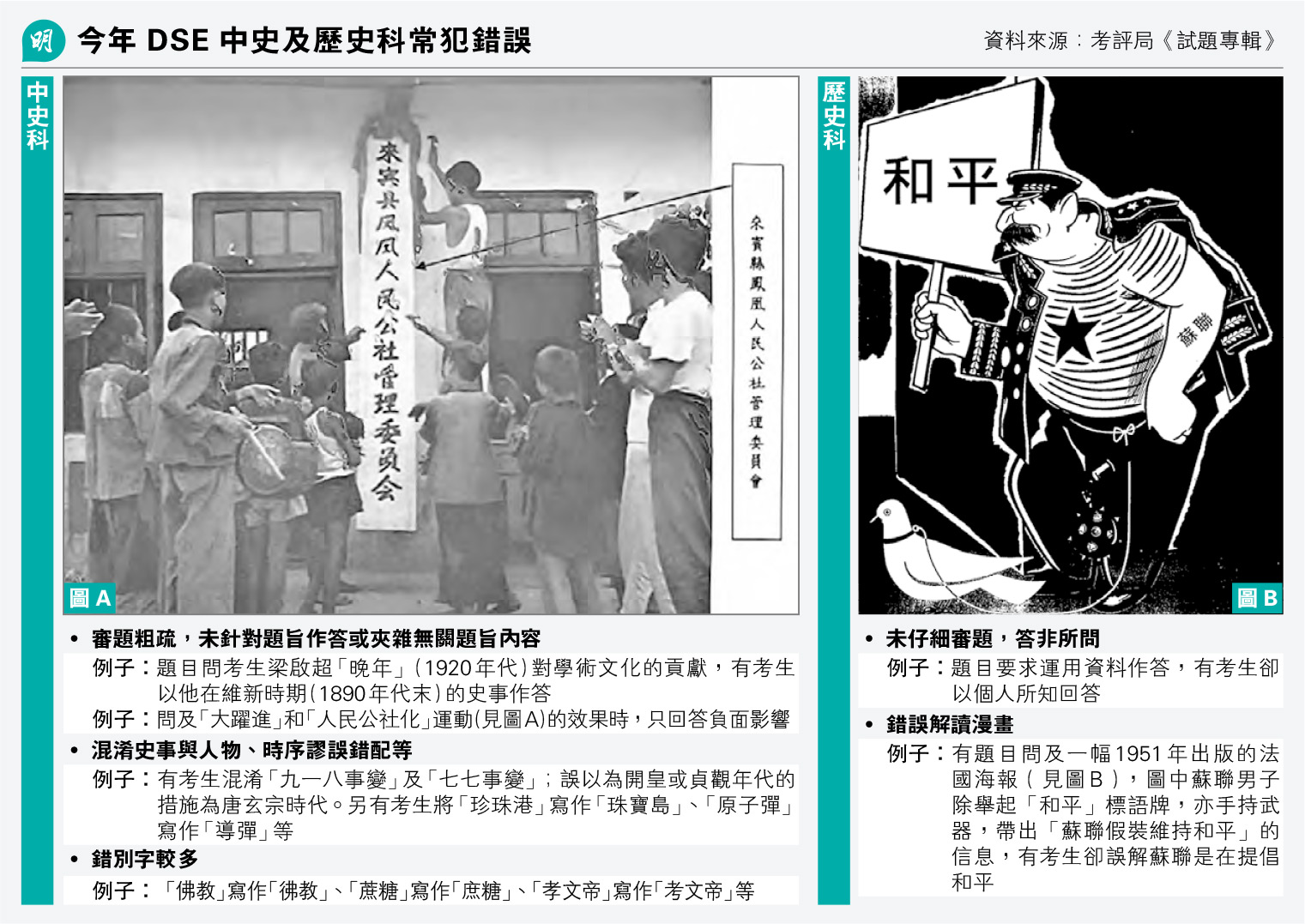

【明報專訊】今年中學文憑試(DSE)中史科及歷史科均有題目考問中國改革開放前情况,其中中史科有題目要求考生分析「大躍進」和「人民公社化」運動的「效果」。考評局昨日出版《試題專輯》指出,大部分考生未能掌握該題所問,按題旨,考生須從正負兩邊分析,惟不少考生未能寫出兩場運動的正面效果。有中史科教師認為,按史實「大躍進」的負面影響確實較多,考生側重寫負面可以理解,料考評局盼以該題訓練學生「多角度思考」,不認為是為大躍進「洗白」。

考評局每年出版《試題專輯》,輯錄該年DSE各科評卷參考及考生表現。據今年中史科《專輯》,考生整體表現與去年相若,考生一般能理解題旨,並按題旨正反立論,層次分明,「較前進步」,惟部分考生仍混淆史實、錯別字較多等,建議學生多閱讀議論及評論性質的歷史文章,加強思辨訓練(見表)。

DSE中史科設兩卷,包括卷一「必修」和卷二「選修單元」,其中前者再分必答和選答兩部分。今年卷一選答部分,有題目要求考生分析「大躍進」和「人民公社化」兩場運動的效果。考評局表示,21.9%考生選答該題;按題旨,考生須從正負兩面分析效果,大部分考生能詳述兩場運動的負面效果,但不少考生未能寫出正面效果,認為考生於該題「表現尚可」。

參考答案:公社照顧人民生活

據《專輯》載列的參考答案,提到大躍進期間「大煉鋼雖達成了指標」,但由於冶煉原料和技術水平不足,煉出來的鐵質量不合規格,造成嚴重浪費;同時全國展開農業產量比賽,部分地方政府虛報產量,中央提高對地方糧食的徵收額,不少地方糧食不足;至於人民公社化運動,考評局表示能進一步加強農業集體化,且成員生活都有公社照顧,惟它亦破壞多勞多得原則,使社員失去積極生產,農產量不增反減,公共食堂亦導致嚴重浪費食物。

元朗信義中學中史科主任鄭貝玉向本報說,儘管課堂上亦會教授「大躍進」的正負影響,但由於按史實負面影響較多,學生倘審題不清,側重寫負面影響,可以理解。她不認同考評局設題時是刻意想學生寫下大躍進的好、為大躍進「洗白」,而所有史事均「有好有壞」,參考答案中負面影響的篇幅亦較多,相信局方設題只為訓練學生「多角度思考」。

歷史問改革開放前經濟努力

可答首個五年計劃、三面紅旗

至於歷史科,今年卷二論述題有要求考生「從經濟角度探討中國於1953-78年間,在發展社會主義上所作出的持續努力」。學界早前關注該題設「既定立場」,擔憂考生如答「負面史實」能否得分。考評局在《專輯》中未有詳述,僅稱考生回答時可提及中國發展重工業計劃經濟的「努力」,例如推動首個五年計劃、三面紅旗;亦可舉例說明中國啟動改革開放政策,如召開中共第十一屆中央委員會第三次全體會議。

整體而言,考評局認為歷史科考生備試充足,惟提醒作答時應避免「默寫範文」。

考評局在《專輯》亦表示時見中史科考生混淆史事,包括混淆「九一八事變」和「七七事變」、將明清時期的「八股文」誤解成北宋科舉考試的文體,建議考生「加強基礎訓練」及認清時序,避免混淆史事、人物張冠李戴。

日報新聞-相關報道:

中文卷二寫作超字者增 得分受限 (2025-11-11)