觀點

韓成科:「首投族」、「不投族」與激勵性投票

【明報文章】立法會選舉提名期結束,社會的選舉氣氛亦逐步升溫。推動更多選民出來投票,是今屆選舉不必諱言的重點工作。既然新選舉制度在實踐中展現出高質民主新氣象,自然應該推動更多選民參與其中,進一步提升選舉的代表性。這既是特區政府的工作,也是社會各界的責任。現在問題是如何提升投票率,其中一個重點是推動「首投族」投票。

推動「首投族」投票 方向正確

「首投族」是指首次投票的族群,不以年齡劃線。雖然近年香港選民人數總體出現下跌,但同時每年亦有不少新登記選民,特別是臨近選舉年,例如今年就有36,591名新登記選民,比2024年增加近1倍。重點推動「首投族」投票,主要有兩個原因:

一是這些「首投族」在新選舉制度落實之後登記成選民,意味他們總體上是認可肯定,至少是不抗拒新選制,容易爭取他們投票。

二是「首投族」對於政治偏好及投票行為,仍然處於形塑階段,並未形成較穩固的投票偏好,較容易通過候選人的形象、表現、政綱爭取他們投票。相反,選票偏好、政治立場已經成形的選民,要爭取相對困難。

因此,近期政府及社會團體都在推動「首投族」(包括少數族裔)出來投票,這個方向是正確的。惟其實香港還有一個龐大的群體可以開拓,這些群體就是「不投族」。

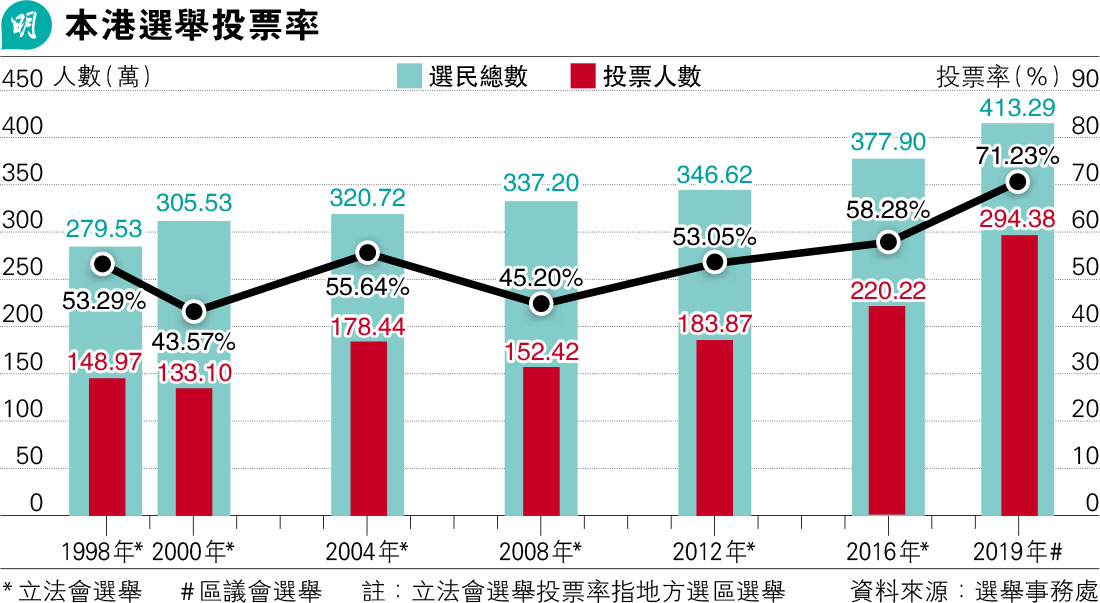

所謂「不投族」,是指儘管他們都登記成為選民,但卻沒有在選舉中投票,哪怕是政治對立最嚴重、政治氣氛最熾熱的幾屆選舉,他們都不願出來投票。不計2021年新選制下首場立法會選舉,原因是該場選舉受到泛民政黨及其支持者的抵制,就以2016年最激烈的一屆立法會選舉計,仍然有150多萬選民沒有出來投票(見圖)。而2019年於修例風波期間舉行的區議會選舉,儘管社會「黃」、「藍」陣營到了全面撕裂地步,惟依然有逾百萬選民「巍然不動」。這些在歷屆選舉中沒有投票、人數有百多萬的選民,就是香港的「不投族」。

「不投族」不投票 不代表對社會無意見

香港沒有強制投票制度;市民要登記成為選民,需要填表辦手續,並非沒有成本。惟奇怪的是多年來仍然有百多萬市民,一方面登記做選民,另一方面又沒有出來投票,反映他們不太熱中表達政見立場。這些「不投族」其實還有另一個名稱——沉默大多數。

這個名稱最早見於美國時任總統尼克遜,於1969年11月3日發表的著名「沉默大多數(The Great Silent Majority)」演說。當時美國深陷越戰泥淖、國內反戰聲浪高漲,面對如此危局,尼克遜劍走偏鋒,將爭取目標放在沒有表態的「沉默大多數」身上,在演說裏公開呼籲:「沉默的多數,我需要你們的支持……絕大多數美國人都是愛國的,不希望國家走入頹勢,只是種種原因,他們並未站出來表達自己的意見,而是處於沉默狀態。」最終為他贏得巨大民意支持。

至此,「沉默多數」用來表示處於沉默狀態的民意及選民,他們往往較少就公共事務發聲,甚至不會出來投票;他們沒有很明顯的政治立場,整體相對溫和、務實,傾向穩定、不走極端。他們雖然登記成為選民,但卻沒有很強的意欲出來投票。

不過,儘管他們「不投」,但不代表他們對公共事務沒有意見和看法,更不代表他們的聲音不應受重視。相反,不少國家及地區推行強制投票,其中一個考慮,就是這些「沉默大多數」往往代表社會溫和、理性、中間的聲音;通過強制投票「逼」他們出來投票,有助令各政黨候選人在政綱上都不敢走向極端,否則就會得失這大批選民、輸掉選舉,從而讓中間溫和意見在選舉和政治中起到決定性的作用。這正是強制投票制度設計的一個考慮,新加坡就是最明顯例子。所以,推動「不投族」出來投票,不單是為推高整體投票率考慮,更可以讓這些溫和、理性聲音得以彰顯,對於香港民主的健康發展,都有正面作用。

候選人須展現差異 而非一味求全求穩

但當然,既然已習慣「不投」,說明他們投票意欲極低,當中或者是因為個人原因,認為投票的成本高於所得;也可能是因為覺得投下的一票作用不大,「不差我這一票」,因而沒有動力出來投票。對於這些「不投族」,政治的動員和選舉氣氛對他們未必有用——2019年的狂飈政治環境尚且未能推他們出來,何况現在?

要推動「不投族」出來投票,從候選人角度看,必須在政綱、定位上展現差異性和獨特性。如果各候選人都是一式一樣,誰當選都沒有分別,「不投族」怎會出來投票?相反,如果某些候選人提出的政策倡議擊中他們所關注,甚至是較小眾的議題,他們的一票,有可能推動落實這些政策,這樣的選票效用性,自然有利推動他們投票。這次選舉已相當具備競爭性,候選人的選舉工程也要體現差異性,讓選民「有得揀」,而不是一味求全求穩、政綱「包羅萬有」,卻缺乏特點。

從選舉安排上看,可以向「不投族」提供激勵措施。早前工商界呼籲企業為投票員工提供「半天假」,以鼓勵員工履行社會責任,在社會上引起較大迴響。「半天假」其實就是一種激勵性的投票,通過正面鼓勵和支持,為「不投族」提供更大的投票理由。類似做法還包括向選民提供交通便利、為不方便的選民(如身體不便之長者)提供各種支援,以至一些商戶自願為投票者提供一些優惠等,都屬於激勵性投票一種,目的是向選民投票提供更大誘因。

有人可能認為,以激勵措施推動「不投族」出來投票,可能跟選民履行自身公民權利和責任的原意相違,選民投票應該是源於自身的社會責任感云云。這種「政治正確」的說法無錯,惟激勵市民投票,不是什麼說不得的事,全世界都在做,例如有將選舉包裝成大型嘉年華,以大抽獎提高投票吸引力;有在安老設施設立票站、有採取網上投票以便利選民,減省到票站成本等,都是鼓勵投票。

推動投票,理所當然、理直氣壯。強制投票以罰款等懲罰方式迫使市民投票,以激勵性的投票藉獎勵、支持措施推動更多選民發聲,原理上並沒有不同,都是推動更多市民履行選民責任,更是民主的一種展現。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[韓成科]