觀點

郭樺、鄭宏泰:生育迷思(二):把脈低生育率

【明報文章】香港作為國際級金融中心,為世人所共知和稱譽;同樣,香港也以「全球最低生育率」聞名,引人注視。本港生育率不僅無法達到人口世代更替的最低要求,也長期處於極低水平。這導致生育成為香港社會極受關注的問題。

針對本港生育率的討論,主要以香港總和生育率(total fertility rate)為基礎,其長期處於人口世代更替水平2.1以下,即平均每名育齡(15至49歲)女性對應活產嬰兒數在2.1人以下。普遍看法認為香港缺乏生育友善環境,例如家庭居住環境、工時長、工作壓力、育兒壓力等相互疊加,造成生育意願長期偏低,甚至前些年社會矛盾激化時,不少人還將低生育率問題與政治民主扯上關係。

要討論這些看法,首先需確定兩個要點:其一,總和生育率是否能反映香港生育趨勢?其二,本港生育環境是否應該對低生育率負責?

總和生育率低 不代表意願低

政府和媒體經常引用的生育趨勢指標,是總和生育率。這個指標指15至49歲育齡女性,在每個年齡組別所對應活產嬰兒數目總和。這裏的女性數目,通常不將外籍傭工計算在內。計算總和生育率,要根據育齡女性年齡分組,因此受到女性生育平均年齡的影響。生育平均年齡愈靠後,總和生育率就愈低,這在人口學中稱為生育率的「步調效應」(tempo effect),即生育行為延後,會壓低總和生育率(註)。

問題是,以年為尺度計算生育率,不能反映女性在整個生育年齡階段的平均生育數目。如果不對總和生育率「步調效應」做調整,下降的總和生育率,可能反映的是生育延後行為,而不一定反映生育意願低落。在現有生育技術條件下,育齡女性並不能無限期延後生育;龍年在生育中的功能,就是一次生育結算。

延後生育的夫婦,可能會利用龍年好意頭提早「拉埋天窗」,然後爭取生個「龍B」。所以,經過調整後的總和生育率,會呈現每個龍年或者一些特別吉利年份都大幅增加的現象,這反映社會生育意願依然存在。拉低生育率的主要是生育年齡不斷推後,例如按各產次孕婦年齡計算的中位數,於2021年達到33.6歲,而2011年、2001年分別是31.9歲和31.1歲。

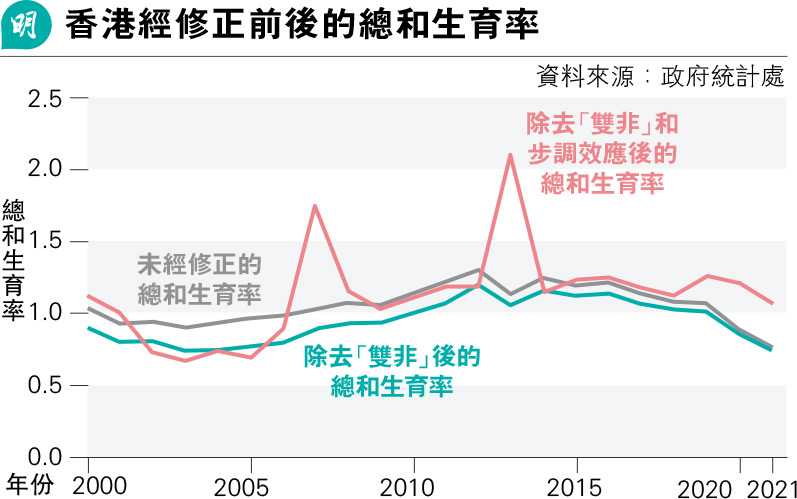

撇除「雙非」孕婦(夫婦皆不是香港永久居民)及其生育嬰兒數目,再對總和生育率的「步調效應」做修正後,2000年到2021年間有3個生育高峰(2022至2024年育齡女性部分數據未公布,暫未納入分析;見圖)。於2000年生育高峰後,2007年還有一個生育高峰,經修正的總和生育率曾達到1.8。2007年的丁亥年,據說是60年一遇的「金豬年」,是生育吉利年份。而2012年龍年,更是推高2013年的生育率達到2.1,歷史性超過了人口世代更替標準。2014年以後,經過調整的生育率趨勢,也較未經修正之總和生育率要高,基本處於1.0之上。這再次說明,不能簡單將生育率趨勢等同生育意願趨勢。

華人移民生育率低

反映環境影響有限

香港社會有聲音一直批評,社會缺乏生育友善環境。這些看法有針對生活、工作環境,也有影射政治和社會制度。如果根據這種環境邏輯,那麼換一個理想的生活環境、輕鬆的工作氛圍,尤其轉到西方的環境裏,應當可以見到華人更高生育率。以港人熟悉的美國、加拿大、澳洲為例,這3個國家歷史上港人移民多,華人整體數目龐大。加拿大、美國和澳洲的政治體制類似;而福利上,加拿大更可以比擬北歐福利國家。根據公開資料,2022年美國亞裔(包括華人)的總和生育率是1.35,不僅低於美國平均數1.66,而且是在所有族群中最低。2011年華人在加拿大的生育率也是1.35,同樣是落後加拿大平均生育率(1.61)的族群。澳洲也有大量華人移民,但2023年澳洲華人(來自中國內地)移民人口總和生育率只有0.85,來自中國香港的移民則只有1.02,均遠低於全澳洲平均水準1.57。所以,華人在美國、加拿大、澳洲的生育狀况,與香港經修正後的生育率相差很少。這說明生育率可能受到外在環境影響,惟環境所起的作用極為有限。

另外,也可以比較歷史上受中華儒家文化影響的幾個東亞經濟體。台灣、新加坡、日本、韓國都有龍年偏好,但在2024甲辰龍年生育表現不佳:2024年台灣出生134,856人,較2023年新出生嬰兒數目反而下降了715人;新加坡有33,703人出生,較2023年僅增加162人;韓國該年新生嬰兒數目,較2023年僅增加約8300人;日本則下降41,227人。

可以甚為清楚地看到,不管是與香港經濟體量相近的經濟體如新加坡、台灣,還是更大型的韓國、日本,甲辰龍年在新生嬰兒數目上表現並不及香港。橫向比較,龍年的香港新生兒數目增長,於整個大中華文化區內各經濟體中算是非常亮眼的成績。

應當說,在全球城市化和工業化趨勢下,生育年齡不斷延遲已是全球普遍現象,生育率下降是各個社會的普遍問題,不能簡單地將生育率下降趨勢等同生育意願不足,也不能盲目批評本港生育環境不夠友善,甚至扯上政治民主云云。分析結果說明,要提高生育率,需關注延遲生育年齡的相關因素。是否有「銀子彈」和「萬靈丹」可以解決這個問題,將是下一篇文章討論重點。

註:Bongaarts, John and Griffith Feeney. 1998. On the quantum and tempo of fertility. Population and Development Review. 24(2): 271-291.

(「生育迷思」系列.四之二;下周五(11月14日)續)

作者郭樺是中大香港亞太研究所研究員,鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長(執行)

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[郭樺、鄭宏泰]