觀點

周永新:對焦市民需要的民生福利措施

【明報文章】今年行政長官李家超發表的施政報告,民生福利的討論所佔篇幅不多,且放在報告的最後部分,並沒有引起市民太大關注,傳媒報道多有忽略。這樣,民生福利服務的發展,是否受到政府忽視?筆者的看法是,李家超並沒有忽略市民福利,而是把服務的發展聚焦於幾個近日市民關心的社會議題,包括:(1)市民的精神健康狀况,特別是學童輕生的傾向;(2)老弱和照顧者因失援而發生的悲劇;(3)人口高齡化下如何照顧長者;(4)沒有「貧窮線」下如何精準扶貧;(5)出生率持續偏低的情况下如何鼓勵生育。

社會變化與社會問題密不可分

針對以上市民關心的議題,李家超在今年施政報告第九章「安居生活 關愛共融」裏的第八節「社會福利」和第九節「社會發展」,總括了一連串政府於未來一年將要實行的措施和對策。

在評論這些措施和對策之先,筆者要解釋的是:社會問題之所以出現和受到社會關注,與社會經歷的變化是密不可分。例如如果沒有人口高齡化,長者之照顧不會成為嚴重的社會問題。因此,評論之先,首先就得了解社會出現了什麼變化,及其中產生的問題,這樣才能夠務實地評價政府推行的措施是否收效。單是指摘政府沒有解決問題、什麼「學童輕生一個都嫌多」的說法,沒有實質意義。

這樣,什麼是現今香港社會面對的變化?與民生福利有什麼關係?簡單來說,近年香港面對的社會變化,有以下3項。

第一是家庭的組合變得愈來愈單薄。香港住戶平均人數是2.5(不包括外籍家庭傭工),在傳統觀念裏,住戶只有2至3人,是否可稱為家庭?這樣的家庭組合之下,不少住戶只有一人獨居,特別是年長一代。除此以外,由夫婦兩人組成的家庭,他們如不是沒有子女,就或是子女長大後已沒有與他們同住。這樣單薄的家庭組合,不僅會持續下去,且會嚴重削弱家庭傳統以來的照顧功能。

第二是人口正受到「高齡化、少子化」衝擊。關於這個大趨勢,本欄過去有詳細討論,一些觀點不再重複。現在要補充的是:年齡愈長,孤獨感一般會增加,因為相識多年的親友逐一離去,而可以分享人生經歷的知己所餘無幾,生活難免變得單調和枯燥。育兒方面,愈來愈多人沒有養育孩子的經驗,他們雖可免去不少負擔和牽掛,惟子女成長過程帶來的歡愉和成功感,卻成為許多人無法彌補的人生缺陷。

第三是價值觀念愈來愈趨向以自我為中心,並以此衡量利益得失。因此,任何涉及社會整體利益的決策,有不同意見是意料中事,大眾共識卻付諸闕如;而政府所能夠做的,不是用利益作藉口,就是違規的市民必須付出沉重代價。個人既以自身利益為考量,並以此追求滿足和成就,一旦遭遇挫折,失敗感可想而知;若然加上生活承受的壓力,或無法承擔的責任,想法可能變得灰暗。

針對以上社會變化衍生的問題,今年施政報告提出了什麼應對措施?

(一)精神健康方面,應對近年學童輕生引起的關注,施政報告提出加強9項促進市民精神健康的措施,其中包括恒常化現於中學實施的三層應急機制,並擴展到小學4至6年級試行。社區精神健康方面,政府將加強推廣工作、鼓勵學校人員接受相關培訓,及構建關懷同行者的支援網絡。衛生署也將更新指引,減低社交媒體對兒童及青少年精神健康的影響。整體而言,為改善市民精神健康,政府策略已從過往補救性的治療,轉向提升市民的正向思維、提供適切支援和輔導。

(二)精準扶貧方面,今年施政報告首先肯定的是李家超任內推出的幾項扶貧計劃,包括:「共創明Teen」計劃、社區客廳、在校課後託管服務計劃。新措施方面,當局將推出「共建關愛社會資助計劃」,及為合資格領取在職家庭津貼之住戶設立有時限的現金獎勵。

「精準扶貧」應關注的扶貧新目標

李家超還承諾,將於2026年中發表《香港精準扶貧工作成果報告》。關於「精準扶貧」,筆者認為政府能否達到目的,衡量標準是當局能否將資源放在社會上最有需要的市民身上。李家超任內的扶貧對象,主要涵蓋3類人,分別是長者戶、單親戶、劏房戶。展望現屆政府餘下的兩年時間,還有哪些市民需要扶貧工作的關注?筆者有以下建議。

第一類是那些在經濟轉型中需要政府協助的就業人士,特別是現在的3.9%失業率看來還會上升。他們可能需要再培訓、考慮轉行或新工作適應上的支援。

第二類是健康(特別是精神健康方面)出現問題,而工作能力受到限制的人。他們未必是傷殘或無法就業,只因在治療或康復過程中需要政府的扶助,才能夠重新返回工作崗位。

第三類是照顧者的支援,這點下文討論。

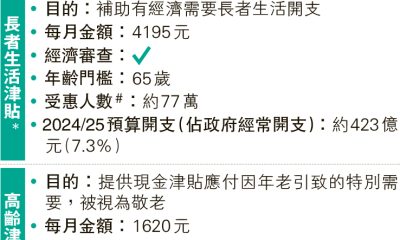

(三)照顧長者方面,當局提出的措施是增加長者社區照顧服務券至1.6萬張,以及長者院舍照顧服務券增至7000張。這兩項應可縮短長者輪候服務的時間。優化大灣區養老安排方面,綜援受助長者如果入住指定的廣東省安老院,每月可獲5000元資助,名額1000個。而參加廣東院舍照顧服務計劃的長者,可供選擇的院舍增至24家,除可繼續領取社會福利金,還可從特區政府得到國家基本醫療保障開支的部分補貼。

大灣區養老「無縫」安排的挑戰

到目前為止,大灣區養老安排的重點,主要是協助長者支付使用灣區服務時的費用。不過,長遠之計,長者倘能夠安心於大灣區養老,他們必須得到當地退休和醫療服務的保障。也就是說,他們必須盡早參加當地的有關保險計劃。如何達到這種「無縫」安排,將是大灣區養老的重大挑戰。

(四)支援照顧者方面,相關措施有以下幾項︰一是繼續向低收入家庭的照顧者發放津貼;二是建立支援照顧者的數據平台,初步是連結社署、醫管局、房委會的數據。此外,政府將預留每年5億元的經常開支,作為加強支援照顧者之用。

以現時政府財政狀况而言,5億元經常開支是一大手筆。如何使用這筆經常開支?筆者建議可考慮在建立支援照顧者數據平台之外,進一步建立支援照顧者的地區網絡,例如在公共屋邨和地區民政處聘用專責人員,職務是組織照顧者與鄰居之間的互助網絡,發揮守望相助精神之餘,更可善用關愛隊在各區建立的連繫——畢竟照顧者與鄰居的接觸,總比單純利用數據來得親切。

(五)鼓勵生育方面,政府除延續2023年推出的「組合拳」鼓勵生育,更延長額外免稅額的時間至兩年、加強日間嬰幼兒照顧等。在「組合拳」措施下,本港總和出生率稍微從2023年的0.75,上升至2024年的0.84。不過「少子化」潮流很難逆轉,政府要加把勁才可突破。

總結而言,今年施政報告的民生福利措施,雖稍欠驚喜,卻十分「貼地」,切合市民關心的問題和需要。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[周永新]