副刊

【香港】作家;藝術家

【明報專訊】閱讀:閱覽誦讀。常理它指文字,於是「閱讀一本書」,但漸漸也「閱讀一幅畫」和「閱讀一部電影」,甚至更多。語言:人類用嘴說出來的話。它亦然。「藝術語言」什麼的難道不應樸實稱「藝術技法」?我經常覺得不合理,但又有點迷戀這種通感式的雜用(以至亂用錯用),好似明證了用眼來看的藝術就有感知認知的互通。要說文學藝術和視覺藝術之間,太大,所以只用J的生命來想。

J常問人:「你的career path打算怎樣走?」Path叫路,她這樣問時我彷彿見着自己斜坡上推巨石然後滾滾滾被砸死。那一條路。她也迷惘;讀創意寫作,一路寫詩散文小說,一路做小誌,做裝置,當駐留藝術家,行為表演,與別的藝術家一同擺展覽,再讀文學跨域創作,最近拿了獎金港幣8萬元整的文學獎。

「剛畢業出來,對career的想像就是寫稿,與寫字與創意有關的工作就是廣告,於是第一份工做廣告公司。超挫敗,好辛苦,個性跟這行業不夾。」「想讓同事知道我私底下會做些什麼,但他們應該只會說你做乜鳩,會想為什麼你寫幾行字都寫這麼久。」「好像一顆不穩定的炸彈,想爆,但沒有位置讓我爆。」我想着無業了要重新找工作也藍色憂鬱點點頭。

她說後來任藝術文獻庫館藏助理。她說踏入了所謂的藝術圈。「認識到一班朋友,認真把藝術作為志業,會計着投多少個open call、何時搞solo、作品如何擺進畫廊博物館雙年展,有清晰的路。我想,文學圈其實都可以。像在台灣,你參加不同規模的文學獎,讓出版社記住你,然後簽約出第一本書,背後有一條職業路線。即是,有一個規律去跟,新人創作者就不會盲舂舂找不到路,冇晒創作能量。」「最困惑的地方是大家說文學屬於藝術,但我總覺得文學『冇咁靚』,而藝術總『係靚啲』。」

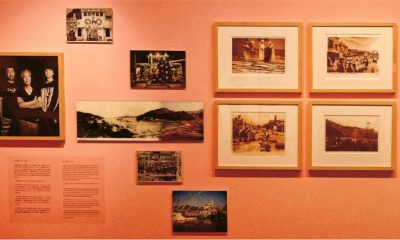

我小心翼翼地聽明白,這「靚」不指向文學內部的文學價值,卻是維繫一整個產業生命的,實際的,很資本主義的東西。比如市場行銷,比如包裝設計。也是J一直提的「作家作為職業」。藝術圈多少擅長這回事,一來對美對物料的敏銳度有天生優勢,二來產業化到一個階段,熟悉推銷自身。文學圈慣把肉身依在文字上,養成某一無可奈何的遲鈍(社交平台上為一段字配一張圖已經困難吧;起碼我是覺得難的)。文學之美固在心的觀視,但為什麼不能張大其物質性?閱讀;閱讀一個裝置。J把瑪格麗特.愛特伍、希薇亞.普拉斯的作家事迹放進一組裝置說明文字裏。她盡量用物料去表達,但不否認,展覽重點仍是讓人走近裝置去翻一本本書。要人閱讀,首先要讓文字有被閱讀的可能性,對嘛,世界的運作法則;但我貪心一點,讓那些入口也成為文學一部分。

「跨界同人say個hi」她重複了幾次這一總結很確信。那時錄音剛被關掉。我說這句好啊夠搶口趕緊抄下來(腦海閃過它放進開關引號的畫面)。我們哈哈一場。

文:吳騫桐(寫字的人當藝術行政。IG@odeng____)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【倫敦】歸類的藝術 (2025-11-07)

【紐約】畫中的女體異色世界 (2025-11-07)

【東京】色戀沙汰(上) (2025-11-07)