港聞

定位鋰箔加工企業 料明年底前小量生產

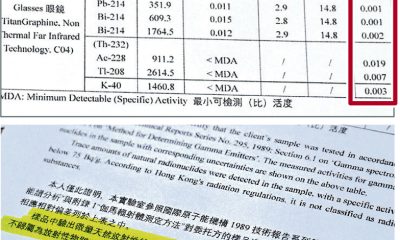

【明報專訊】現時,織鋰新能源是借用香港中文大學的實驗室以及中文大學深圳研究院的實驗室,為內地鋰電池生產商惠州鋰威新能源科技試驗處理鋰箔(即變成「110織構」鋰箔)。至於相關鋰電池的壽命,則有部分由該公司內部測試,有部分交給香港的納米及先進材料研發院(NAMI)進行第三方測試。

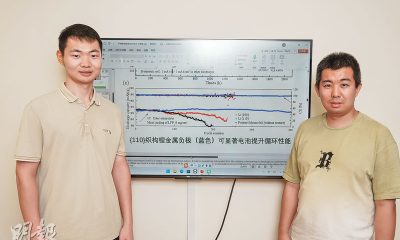

織鋰新能源有限公司創辦人兼首席執行官胡希韜預料,公司的處理技術可以在今年底完全成熟,明年正式商業化。屆時可能會將廠房設在大灣區,估計至少需要籌備半年,大約明年10月才能建成一條每年處理1噸鋰箔的小型試驗性生產線。

他解釋,因為公司用來處理鋰箔的設備,在市場上並無現成的產品,所以需要自行採購零部件來組裝。現時,已開始和一些內地機構商討融資事宜。若營運和融資順利,到2028年會將生產線擴大至每年處理10噸鋰箔;2030年再大增至每年處理100噸鋰箔。

擬當獨立第三方 不在上下游站隊

胡希韜又表示,公司的定位為「鋰箔加工企業」,將鋰礦企業生產的鋰箔加工處理之後,再賣給鋰電池生產商。至於商業模式,則有三種可能。最理想的,是公司作為獨立第三方,可以自由和任何鋰礦企業(上游)以及鋰電池生產商(下游)合作。

但如果不能以獨立第三方的形式經營,一定要「站隊」的話,會較為傾向在上游站隊。即是和某家鋰礦企業獨家合作,但同時和不同的鋰電池生產商合作。至於在下游站隊,即是和某個鋰電池生產商獨家合作,則是最後的選擇。

他估計,公司開始商業化量產之後的最初兩年是關鍵期。過了這兩年,就大致塵埃落定,就能確定公司能否以獨立第三方的形式經營,抑或一定要在上游端或下游端站隊。

日報新聞-相關報道:

港初創新技術延長固態鋰電池壽命 (2025-11-06)