觀點

郭樺、鄭宏泰:生育迷思(一):龍年的傳人

【明報文章】2024年是農曆甲辰龍年。按照中華文化傳統習俗,龍年出生的嬰兒據說特別有福運,因此龍年是傳統的生育高峰。特區政府有意利用這12年一遇的時機,爭取在出生率上有所突破,如特首在今年施政報告所述,本屆政府一改以往當局「不干預」生育的傳統,首次推出鼓勵生育政策,包括稅額扣免、初生嬰兒家庭申請公屋或居屋獲得優先、新生兒獎勵金等。其中尤為引人關注的是,政府首次推出為期3年的新生嬰兒獎勵金,向每名於2023年10月之後出生的嬰兒給予2萬元現金。

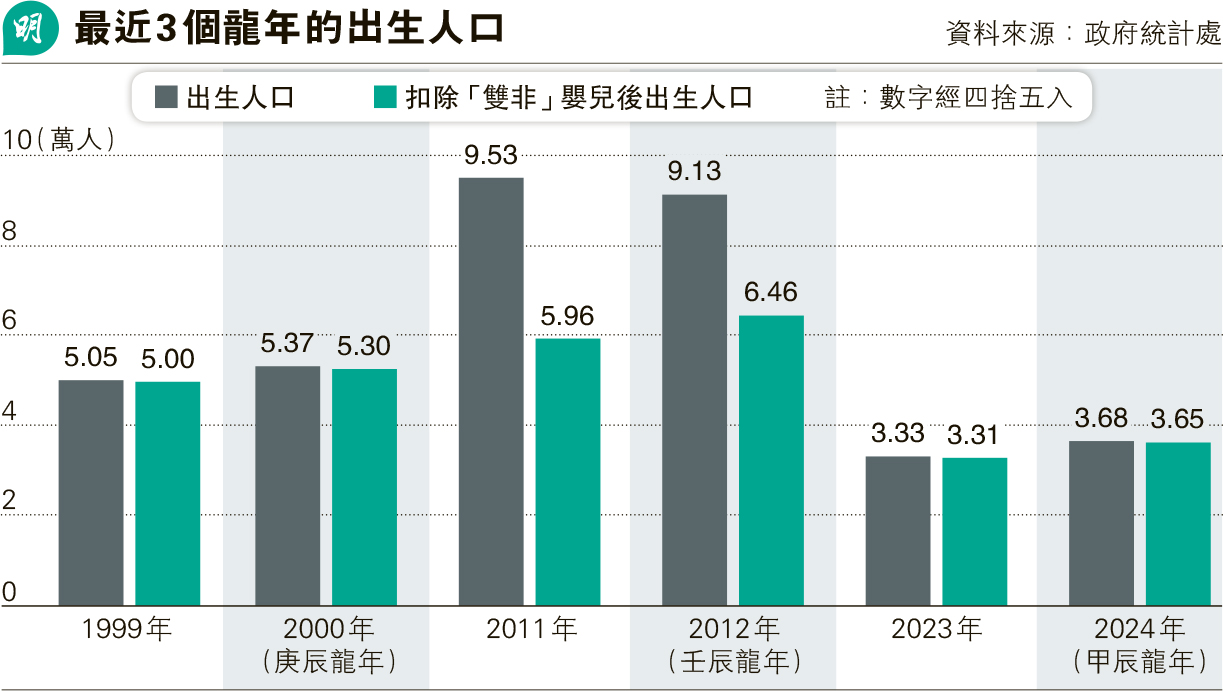

龍年已過,政府統計數據也陸續公布,現在是評價龍年生育收穫的合適時機。生育趨勢不僅是評估政策效用的基礎,也是本港社會高度關注的議題。由於農曆年頭年尾跨越公曆,而政府統計處不公布具體日期的出生統計。簡單和粗疏的處理方法,是直接視公曆2024年1月到12月出生數目為甲辰龍年出生數目。根據《香港統計月刊》數字,2024年1月到12月出生嬰兒總數是36,767(見圖),比2023年1月到12月出生嬰兒總數多出3479人。從數目看,政府試圖利用「龍B效應」鼓勵生育措施,似乎起到一定效果。

龍年確有刺激生育效應

有意見認為,特區政府於2022年末開放「高才通」入境計劃,會有大量「雙非孕婦」來港分娩,進而推高新生嬰兒數目。根據政府統計處公布數字,其配偶為非香港永久居民的內地女性(「雙非孕婦」),2024年在港生育的嬰兒數目是225,較2023年只增加了45人。其配偶是香港永久居民的內地女性(「單非孕婦」),同期在港生育的嬰兒數目則增加了581人。也就是說,高才通計劃實施後,並未有大量「雙非孕婦」利用新入境計劃來港分娩。甲辰龍年新生嬰兒,絕大多數是香港永久居民子女。在剔除「雙非孕婦」在港生育嬰兒數目後,2024年較2023年新增嬰兒數目仍然增加約10%,可見龍年確有刺激「生B」的不錯效應。

除了比較上一年出生數目,還應該比較歷史上刺激「生B」的效應。相比甲辰龍年,前兩個龍年香港沒有鼓勵生育的針對政策;比較在新生嬰兒數目的表現,更能說明問題。對上一次龍年,是2012年壬辰龍年,當年1月至12月出生嬰兒總數是91,343,相比2011年同期出生嬰兒總數反而減少了4005人。雖然梁振英政府自2013年才正式推行「零雙非政策」,但早於2012年4月,醫院管理局就已經停止「雙非孕婦」預約分娩。

來港生育高潮從2012年開始下跌,到2013年戛然而止。分別減去「雙非孕婦」兩年在港分娩的嬰兒數目後,2012年相比2011年多出生5016人;2012年相比2011年本地永久居民新生育嬰兒數目,增加約8%。

政府鼓勵生育政策 有不錯收穫

2000年是庚辰龍年,當年1月到12月總出生人數是53,720,相比1999年同期總出生數目,多出3207人。當年因為「莊豐源案」的影響,出生人口當中有不少是由雙程證持有人或非法入境者生育的子女。如果減去這些數目,當年多生育的數目應是1906人。2000年較1999年新增的新生嬰兒數目,增加4%。

比較過去3個龍年,剔除「雙非孕婦」來港分娩嬰兒數目後,新生嬰兒相比上一年的增長比例,以2024甲辰龍年最高,可以說特區政府在鼓勵生育政策上達到一定效果,有不錯收穫。

但如果比較3個龍年的個別生育數目,剛過去的甲辰龍年只有36,542人,數目只有上一個壬辰龍年的約六成,更是3個龍年中最低。按政府公布3個年度的總和生育率(total fertility rate;註)比較,2024年只有0.84,低於2012年的1.29和2000年的1.03。

能否中斷生育率跌勢 需時觀察

就目前情况看,龍年的鼓勵生育政策,的確拉抬了2024年相較2023年的生育數目,但是否能夠成為擊斷持續下跌生育率的「銀子彈」,甚或未來生育率能否從此轉向持續增長,則需要更長時間觀察。

無論如何,這個龍年的生育收穫,至少證明香港出生率尚可搭救。應該如何看待香港不斷下跌的生育率?筆者下篇文章將審視香港「全球最低生育率」的迷思。

註:總和生育率是指每1000名女性,若她們在生育齡期(即15至49歲)經歷了一如該年的年齡組別生育率,其一生中活產子女的平均數目

(「生育迷思」系列.四之一;下周五(11月7日)續)

作者郭樺是中大香港亞太研究所研究員,鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長(執行)

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[郭樺、鄭宏泰]