副刊

「飲茶」5人組 定格早餐港式美學

【明報專訊】你今日吃了什麼早餐?

在香港,不少人會因為工作忙碌或減肥等各種原因而不吃早餐,但5名香港創作人——專欄作家及攝影師陳傑、攝影師Enoch、自由攝影師Jeremy、建築師兼攝影師阿康,以及地圖和繪本作者貓珊,卻因為一句「可不可以一早起牀去飲茶?」,而成立了「早茶攝影學會」。他們「同枱飲茶,一齊修行」,以5種視角記錄茶餐廳、冰室、茶樓的食物、環境與人,更舉辦展覽「關你茶事」,窺探在早餐背後的城市文化及生活哲學——早餐並不止是速食果腹。

記錄與結業競賽

「早茶攝影學會」的成立,本身就帶有幾分隨性與偶然。「我們想挑戰,可不可以一早起牀去飲茶?」陳傑笑着回憶這個「很無聊」的初衷。這5個本已相識的朋友,因攝影、對城市文化抱有相似看法而走近,最後在大帽山彩龍茶樓聚會時正式結社。陳傑指,在這個時代能約齊一班志同道合朋友,純粹為了共同興趣而聚會,談天說地,本身就是一件難得的事。

他們會在聊天群組裏分享哪間茶餐廳的奶茶「正」,哪間冰室的裝潢「靚」,哪間老店即將結業,要趕在消失前去「朝聖」。然後秉持「相機食先」的原則,記錄當下的食物、場所與人。阿康表示,他們不願等到老店結業,媒體報道後才匆忙趕至,而是希望在平日,趁一切還在時,努力去「飲盡佢」。陳傑形容這是一場競賽:「究竟是這個城市的東西消失得快些,還是我們飲茶速度快些?」

其中令貓珊惋惜的是茶餐廳的結業潮,「我覺得茶餐廳是很代表香港的事物,但我們這一年也經歷不少很想去那間(茶餐廳),怎料它就準備要結業的情况,有些我們根本就來不及到訪」。他們口中的叁去壹、鴻運,還有觀塘與彩虹的老店,都在計劃探訪的過程中或在探訪後不久,便拉上了鐵閘,成為歷史。於是今次展覽,5個人便以各自的鏡頭與畫筆,為這些即將逝去的風景留下一份紀錄。

微距鏡頭展現慢節奏

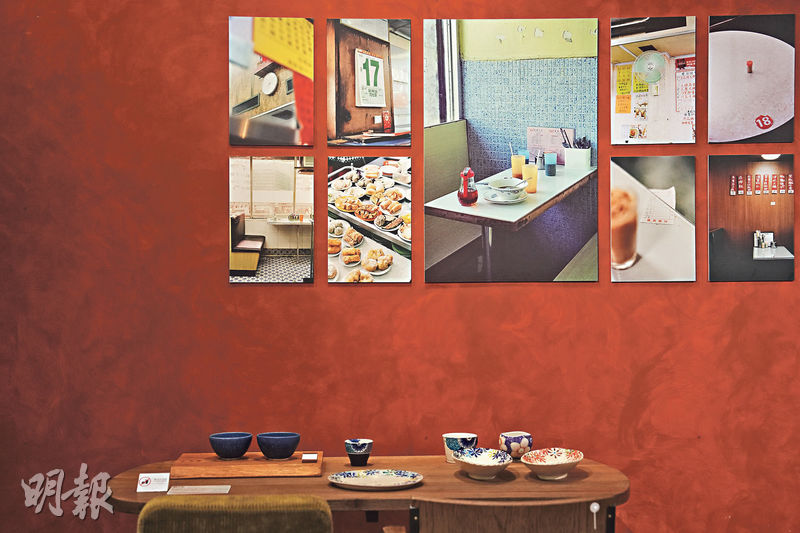

展覽分為5個區域,首先映入眼簾的是Enoch的展區「茶事日常」。他的鏡頭聚焦於與「茶」相關的場所,從茶樓到茶餐廳,捕捉那些看似微不足道的物件,如夾在玻璃下的手寫單,色彩斑斕的塑膠碟,逐頁手撕的掛牆日曆或是飽經風霜的馬賽克地磚等。他相信,文化認同並非一兩件事物能夠概括,而是由日常生活中一連串看似微小的細節慢慢構成。

其中一幅作品是在倫敦的一間港式茶餐廳內拍攝,照片中用於西多士的玻璃糖漿瓶已經愈來愈少見。Enoch認為,「某程度上茶餐廳已經是一個文化輸出,當香港人移民到海外時,茶餐廳就成為了身分的象徵,是他們的聚腳地」。這種文化連結,甚至比維港或山頂的景觀,更深入地建立香港人的文化認同。細心的觀眾或會在另一幅作品中的舊式招牌上發現僅有6位數的電話號碼,這些逐漸消失的數字序列,也默默見證城市通訊史的演變。這些看似平凡的細節、容易被忽略的痕迹,正共同編織出大家對一座城市的歸屬感與文化記憶。

Jeremy則再進一步,以緩慢及微觀的視角觀察茶餐廳中那些平時被忽略的細節。他表示「茶餐廳是可以容納香港不同速度的一個地方」,有些客人追求10分鐘速食,但也有些老伯伯看馬經坐3小時,展現不同香港人的節奏。他選擇以緩慢的步伐,將未曾留意的細節與色彩重新發掘。Jeremy平時多拍攝街頭景象,這次刻意採用微距鏡頭,捕捉食物和環境的質感。作品中,蛋撻皮的紋理、掛着水珠的雪櫃玻璃門、磨損的皮革椅子,甚至刀叉上的圖案都成為焦點,將茶餐廳日常轉化為一場「港式美學的日常盛宴」。他發現茶餐廳內即使是普通的餐具,也充滿細節,例如刀叉柄上隱藏着法老的樣子,或者水杯身上細微的紋理、刮痕與光澤,都值得細味。

尋找「孤獨座」 捕捉放下手機的人

展覽的深度不僅在於對空間和物件的記錄,更在於對現代人生活狀態的反思。陳傑的「孤獨座」系列探討的是在某些時刻,現代人是否擁有選擇謝絕社交、享受獨處的權利。他觀察到,茶餐廳有搭枱文化,卻鮮有真正照顧不想社交的人的座位。於是他以澳洲牛奶公司、檀島咖啡餅店等少數設有單人座的餐廳為例,反思香港這座城市對於「獨食」者是否足夠友善,引發公眾思考「孤獨的美食家」究竟是不受歡迎的異類,還是應當被尊重的一種生活選擇?

不過,陳傑坦言,為這個主題挑選照片並不容易,因為真正設有「孤獨座」的茶餐廳寥寥可數。因此,他的作品更多是「捕捉一種mood」,一種在喧鬧環境中尋求片刻寧靜的氛圍。同時藉着這些照片拋磚引玉,希望收到觀眾的回饋,發掘更多設有「孤獨座」的地方。

與此相呼應,阿康以「不插電的時光」為題,將視線從香港延伸至世界各地的咖啡店與早餐角落,捕捉那些放下手機,專注眼前世界的人。他認為早餐是一天中最清醒的時刻,也是屬於自己的私密時光。他的鏡頭捕捉了兩種「專注」,一種是咖啡師冲調飲品時一絲不苟的神情,另一種則是顧客沉浸在閱讀、交談或凝視窗外時的狀態。從倫敦電話亭改造的微型咖啡店,到東京街角的咖啡館,他鏡頭下的人物,都處於一種與電子屏幕隔絕、高度投入的當下。阿康認為,這份專注的時光是陳傑「孤獨座」的下一步,「當你獲得了獨處的空間後,你會做些什麼」?這不僅是對個人生活習慣的反思,也是一種「修行」,一種在喧囂世界中,主動放慢節奏、與自我重新連結的嘗試。

繪畫香港獨有生活記憶

在影像和文字之外,貓珊亦透過插畫展現茶餐廳作為香港記憶載體的角色。貓珊的作品精選自她過去繪本,如《最後的告別》、《通往大嶼山的慢船上》。她觀察到許多香港人的童年讀物多是日本或西方的故事,鮮有以香港真實風景為藍本的作品,「所以我每一本書,它未必是關於香港的,但是我都會用真實的香港風景作為背景」,維港以外更包括茶餐廳這些日常的文化元素。她提到,當她的繪本在日本出版後,日本人對香港的文化例如菠蘿包,表現出濃厚的興趣。這讓她意識到香港的日常文化具有強大的傳播力,作品不僅是記錄更是一種傳承,將香港獨有的生活空間和文化記憶,透過繪本帶給下一代和世界。

但在影像氾濫、人人皆可在Instagram上發布作品的年代,為何仍要堅持舉辦一場實體展覽?阿康指,單張照片在社交媒體上或許引人注目,但只有當它們被精心編排、並置陳列時,才能構成一條完整的故事線,產生更深遠的意義,「例如一個孤獨座或者不會引發聯想,但找到10個孤獨座,一次過看就感覺原來會有這麼強烈的情緒」。陳傑也表示,這是一次機會讓他們理解彼此怎樣看世界,也讓觀眾得以更深入地進入創作人的視野。

關你茶事

日期:即日至11月23日

時間:中午12:00至晚上10:00

地點:尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館2樓201號舖 HOW to live well

文:陳真紀

設計:賴雋旼

編輯:梁曉菲

[開眼 玩樂擴志]

日報新聞-相關報道:

3種視角回望古洞變遷 (2025-10-31)