副刊

《消失的藏經洞》古韻新聲 譚盾「活態博物館」 奏響敦煌遺音

【明報專訊】千年前,敦煌藏經洞內,最後一道門落鎖。自此,樂譜、舞譜、壁畫上的樂器,連同一個輝煌的時代,共同被封存在歲月深處。

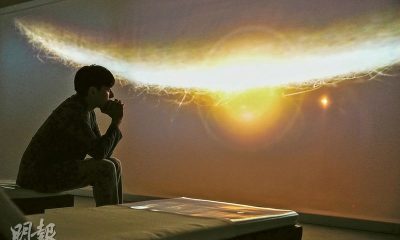

千年後,音樂家譚盾舉起探照燈,站在空蕩的洞窟中,心中升起疑惑:「為什麼祖先要在洞裏埋下對未來的期盼?為什麼最宏大的憧憬,要藏在最隱密的地方?」懷揣疑惑,譚盾從敦煌去到巴黎、到香港,再到澳門。壁畫上的反彈琵琶、殘卷中的模糊音符……古樂古舞再現於月初澳門舉行的音樂會《消失的藏經洞》,譚盾決定用音樂解開藏經洞中埋藏的謎。

從秘洞壁畫到「黃弦」 追尋奚琴原貌

作為一切故事的開始,藏經洞到底是什麼?譚盾介紹,位於敦煌的藏經洞原本是千年前的法師禪修之地,數萬件經文、書畫、樂譜樂器都被收藏其中。「那時候去敦煌,可能要走很多年;造一個洞,是一個家庭,甚至一個家族的行為。」譚盾想像,青年從廣東出發,走到敦煌時,已經變成生了滿臉白鬚的爺爺;爺爺叫來兒子,兒子叫來孫子,「家中的積蓄全部拿到這裏,變成壁畫,然後把家族最深的祝願都放在這個隱秘的地方,沒人打擾,可以一直送去未來」。

來自未來的譚盾收到了這份祝願。某年冬天,正在參觀敦煌石窟的他,遇見了一名修復壁畫27年的畫工,「我問他正在修復哪幅畫,他帶我去到榆林窟第10窟,指着牆上的畫說,你一定知道二胡——這是二胡的前身」。二胡的前身叫做奚琴,由棍狀頸、木音箱與兩條弦組成,外形和演奏方法都與二胡相似。相傳,奚琴在唐朝末年傳入中原,後來又傳去朝鮮與日本。為復原壁畫上的奚琴,譚盾與團隊尋遍世界各地,只為找到最合適的材料,最終找到日本奈良與京都之間的一個小小漁村,「那個地方的人說,他們是公元8世紀從長安移到那裏的」。譚盾分享,漁村村民至今仍會製作獨特的琴弦,「琴弦是黃色,用到一種特殊的膠,很結實」。起初,他為琴弦的顏色感到困惑,「黃色好耀眼,可不可以改做無色,類似蘇州的絲線那樣沒有顏色」。誰知村民堅定拒絕,「他們說在唐代,長安所有的弦都是黃色,因為黃色的弦代表佛的聲音,每根弦都是心弦、音樂與佛對話」。語畢,譚盾指向一旁演奏者手中的奚琴,琴弦纖細,那抹明亮的黃色卻很清晰。

種「完美葫蘆」製琵琶 新科技助還原箜篌細節

「敦煌壁畫裏的樂器,能演奏的不能表演,能表演的不能演奏。」譚盾坦言,古樂器復原的艱難之處,不止在於技術失傳,更在於時移世易,原材料早已改變。例如「反彈葫蘆琵琶」,若想表演者還原壁畫中飛天輕盈倒持樂器的姿態,製作琵琶的葫蘆必須要足夠大的同時又足夠輕盈。為找到「完美的葫蘆」,譚盾與團隊遠赴雲南,卻發現「能買到的葫蘆都太小」。譚盾笑說,為促使葫蘆長到合適大小,他們在專家指導下每日清晨9點準時起牀,排隊為葫蘆「施人工肥」,終於在雲南種出了巨型葫蘆,剖半後由上海工匠手工製成琵琶,再從北京找來會跳舞又會奏弦樂的表演者,終於重現邊舞邊彈的唐代樂舞場景。

還有那件只在神話與詩詞中見過的鳳首箜篌。壁畫在歲月磨蝕下早已模糊,鳳首箜篌的諸多精巧細節難以還原,「我們找了很多老師傅,都說做不了」。老師傅解決不了的難題,年輕師傅卻有新方法,「一位來自香港,一位來自澳門,兩人直接用3D打印出一個鳳首箜篌的model(模型),我們再去找老師傅根據model去重新製作」。說到此處,場內聽眾都笑了出來。「所以我們要擁抱科技!」「老師傅」譚盾也笑了起來。

唐詩、舞蹈中重構旋律 翻譯古樂譜

奚琴、反彈琵琶、鳳首箜篌……澳門保利美高梅博物館現正舉行的「絲路」展覽中,陳列着譚盾與團隊根據敦煌壁畫復原的古樂器。但譚盾的目標不止於此,「我要把這些古老的藝術再現出來,與未來分享」。樂器在手,樂譜何處尋?譚盾在巴黎的法國國家圖書館,翻開珍藏的敦煌古樂譜,見到了那首《長沙女引》,「我愣住了——長沙是我的家鄉。我想透過這些音符,回到千年前的故鄉」。翻譯古樂譜不容易,「敦煌古譜有音符、有音高、有句法,但沒有節奏——節奏從哪裏來?」譚盾解釋,團隊需從唐詩的平仄、舞蹈的動作中重構旋律,「你們聽到的翻譯,我客觀地說,約有70%是準確的」。

《長沙女引》奏完,再來一曲《如意娘》,相傳是武則天所作的愛情輓歌,旋律清麗之餘又帶有活潑。「唐代的音樂都與愛情和酒有關」,譚盾分享,那時來自世界各地的人們通過絲綢之路匯聚長安,「在這裏談生意、談藝術、談貿易、談戀愛。(《如意娘》)這首古老樂曲充滿醉意」。曲醉人亦醉,音樂會上的《如意娘》配上了唐宮醉劍舞,舞者腳步搖晃,長劍破空,風聲與樂聲交錯,聲聲入耳。

《消失的藏經洞》音樂會首站在巴黎,後又在香港、澳門等地演出。曲畢,譚盾與所有音樂家站在台上,背後是那些從壁畫中「復活」的古樂器。「我們正在經歷的不是一場音樂會,是一個活態的博物館。」音樂會結束時,他這樣跟觀眾說。在他眼中,無論是樂器還是樂譜,都是來自敦煌壁畫、來自古人、來自歷史的饋贈,「我們之所以可以持續地往前面走,最大的動力可能是信仰、慈悲。因為我們在敦煌的壁畫裏面學到的是未來、創新、傳承、世界、宇宙」。藏經洞的故事已經完結,譚盾與音樂的故事卻還沒有結束。11月,他將來到香港,指揮香港管弦樂團奏響「港樂.星夜.交響曲」。譚盾說,音樂如河,從過去流到現在,還將流去未來,「如果這些音樂在我們這代消失了,就是河流——聲音的河流,在我們腳下斷了。留下乾枯的河牀,那麼未來就斷掉了,故事就沒有了」。

港樂.星夜.交響曲

日期及時間:11月26日晚上7:30

地點:中環海濱

門票:免費入場 (需於11月4日晚上7:00前登記抽籤)

詳情:bit.ly/47u7LGn

美高梅「絲路」展覽

日期:即日至2026年6月30日

地點:澳門外港新填海區孫逸仙大馬路澳門美高梅2樓 保利美高梅博物館

詳情:bit.ly/48QUMAW

文:王梓萌

設計:賴雋旼

編輯:謝秋瑜

[開眼 音樂]