副刊

【香港】拆爛星星

【明報專訊】星,距離我們非常遙遠。它像一顆閃爍不定的白點,又似一盞光亮小燈,但沒有人能親眼看見它的本貌。看着星光閃閃,也許浪漫,也許想起天上的某人。由林彥鋒策劃、在WMA Space舉行的展覽「希望的引力」,正正探索我們跟星之間的牽引關係。

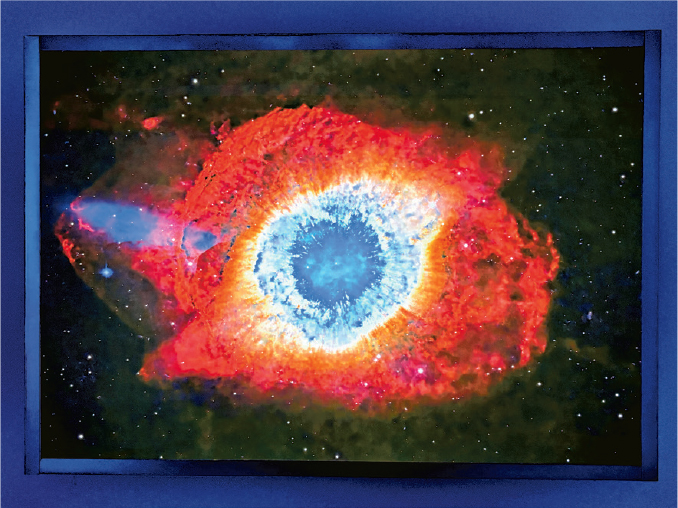

其中一系列天文影像,出自星空攝影師宋志新的鏡頭,捕捉了星體誕生、聚集或死去等形態,千變萬化。在燈箱下,噴墨印刷膠片更顯清晰、飽和度高、光芒斑斕;然而寫實之外,宋志新特別拍下自然又獨特的形狀,有些星體看起來像瞳孔或骨骼結構,彷彿宇宙各種奧妙都是同本同源,又互相呼應。

走進另一角落,是黃祖兒的《啟迪》。她在教堂感受陽光後,備受當中的神聖經驗啟發,創造出紀念碑式的裝置,卻散發着昏暗寂靜的氛圍。至於尹子聰的《我從成田機場走到富士山》,由11張銀鹽黑白冲印的相片組成,以生活的角度呈現——什麼是引力、什麼是軌道、什麼是希望的距離。

但數到我自己最喜歡的,莫過於劉清華的錄像作品。《你的太陽像顆星》是一個6面盒子發光裝置,需要觀眾抬頭仰望。它以紅色背景播映着一行行字句,信息更顯刺眼和激進,例如「肉眼無法凝視的太陽」,又形容我們只是透過鏡子看美杜莎的樣貌。文字之後,它接續播放出太陽在湖水上的倒影,或城市日落的畫面,但我們始終是透過屏幕、隔了一重地窺見太陽,頗有詩意。

劉清華另一組影像裝置《星星噴泉》,放了坐墊請大家慢慢細看,同樣令人驚艷—— 一個接一個的星形刺繡徽章,在黑色背景下以定格動畫形式快速分裂、拆解,碎片四散周圍。星星從大到小,從小到無,然後再到下一顆星星,經歷一樣的過程。加上「嘶嘶」的聲效,畫面有點像昆蟲繁殖後代的快鏡,羽翼眾多又小;殘骸的棉絮仍然明亮,又似是植物在泥土中發芽伸展,充滿生機。明明這是一個拆爛破壞的過程,但凝睛望着《星星噴泉》,卻不知從何而來感到希冀與萬事皆可能的力量。

翻查資料,原來這是劉清華為「圓缺俱樂部」展覽而構思,連續花了十幾天坐在桌前,把幾十枚布徽章逐個一針一線地拆開、拍攝記錄,再將2000個分割的片段順序黏貼,濃縮成1秒12幀的定格動畫。這樣明快的剪接與節奏反而吊着觀眾的胃。我不禁幻想,藝術家在房間內小心地用針線挑開刺繡,那樣專注於當下的工序,亦幾近永恆。

我坐着坐着,不知坐了多久,不知到第幾顆星被拆爛,卻總是看不厭。原來毁滅的過程不一定很痛,也可是生成更多其他的可能,可以很舒服、治癒、引人遐想。這不就像希望嗎?那麼一體兩面,難以看穿,但又散發着無法抵擋的魅力,讓人很想接近。

文:馮曉彤(偶爾寫文藝報道、專訪、評論、散文和詩)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【東京】鏡頭下的震災重生敘事 (2025-10-31)

【新加坡】化作光,照亮未來 (2025-10-31)

【新北】回望新北文化地景 (2025-10-31)