副刊

【新加坡】化作光,照亮未來

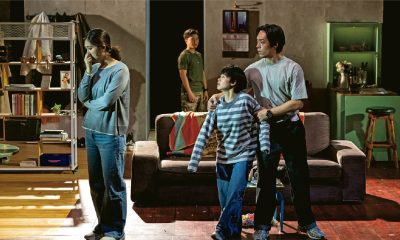

【明報專訊】一個特別的日子,一個特別的地方,一場特別的影展,長時間地縈繞在我的腦海中,讓我心中升起一種特別的感動,不知從何說起。可謂心潮起處,言語皆荒。這個日子就是「世界心理健康日」(World Mental Health Day);這個地點就是新加坡Gateway Theatre的Black Box劇場,它常為小型演出團體提供場地,很多話劇和舞台劇都關涉心理健康;而這個影展就是以「青少年心理健康」為主題的一場微電影展(「鼓舞亞洲微電影節2025」(Inspiring Asia Micro Film Festival 2025)的半決賽),正好發生在這個時間、這個地點,組合成一道微光,照向未來。

「青少年心理健康」是一個讓人欲說還休的話題,有時還伴隨着黑暗和恐懼。紀錄片For Paul, My Baby裏,Alicia的大兒子Paul說,心情不好,想自己出去走走,這一走就沒再回來。雖然痛苦,但Alicia選擇勇敢把這個悲傷的故事說出來。蒙古一些大學生製作的微電影Box,用木箱子來象徵社會對青少年思維的禁錮、對他們命運的宰制,以及對他們心理健康的影響。當電影中熱愛音樂的男孩氣憤出走,而女孩的畫在爐火中燃燒殆盡時,一個個木箱子戴在孩子們頭上。片尾曲唱道:「隨着時間流逝,落日餘暉也融入暗夜。光,到底在哪裏?」

喜劇有時是更深刻的悲劇,越南微電影HearCut就是這樣。一個女孩去試鏡,轉身卻聽到評委嘀咕「浪費時間」、「平胸」、「至少該剪剪頭髮」等。她茫然失落地走上街頭,來到一家理髮店門前,由此開啟一段超現實經歷。在空無一人的理髮店,她聽到一些聲音不斷地叫她「cut」。她拿起剪刀發現,頭髮每剪一點,胸就變大一點,人就變漂亮一點,直到最後變成一個假人。而門口又來了一個同樣境遇的女孩,她也會走進理髮店嗎?這部影片令人深思,面對焦慮和困境時,真正該「剪去」的到底是什麼?

然而,觸動我的,不僅是這些影片提出的問題,更多的是人們的行動帶來的希望之光。失去兒子的Alicia最後也在影片中分享如何與社區互動,走出自責,並成為啟發和激勵他人的力量。泰國清邁大學學生拍攝的紀錄片Butterfly Stages裏,兩個曾嘗試自殺的學生都走出抑鬱,破繭成蝶,甚至成為幫助他人的義工。令人感動的還有紀錄片Children in Plight:呈現出一個12歲「壞孩子」的內心創傷和心理需要,而身邊人的善意促成了他的改變。

這些都是進入鼓舞亞洲微電影節2025「最佳微電影獎」半決賽的作品。今年共有來自超過50個國家和地區的860多部參賽作品,最終16部優秀影片進入半決賽。在10月25日的大決賽中,For Paul, My Baby獲得「最佳微電影獎」。Inspiring Asia是由新加坡「勵基金」(Li Foundation)發起,並在「亞洲慈善協會」(Asia Philanthropy Circle, APC)的支持下發展起來的公益文化項目,短短5年時間已經匯聚眾多區域合作伙伴,吸引無數年輕人和在校大學生關注一些具有全球性的公益話題。

文:徐海娜(前媒體人)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【東京】鏡頭下的震災重生敘事 (2025-10-31)

【新北】回望新北文化地景 (2025-10-31)

【香港】拆爛星星 (2025-10-31)