觀點

洪雯:重塑階層流動 構建「橄欖形社會」(五)

【明報文章】「波,是圓的」,這是香港已故資深體育新聞主播伍晃榮先生的金句。20多年前我初來港,每日看電視學廣東話。我對體育的興趣一般般,但每晚《六點半新聞報道》尾段,是伍先生詼諧生動、有血有肉的體育新聞報道,令我印象至深。「波,是圓的」,道盡了運動的魅力和世事的難以捉摸。

有趣的是,波其實不一定是圓。每年3月底,有近50年歷史的香港國際七人欖球賽是城中盛事,我也去湊過幾回熱鬧。綠茵場上激烈熾熱競技,大家瘋搶這個中間大、兩頭小的球;看台上則是一場盛大嘉年華,不管哪一隊贏,球迷都給予無限支持,為每一次進球狂歡,連我這個「偽球迷」也被吸引到全情投入。如今國際地緣政治劇變,但香港七欖看台上的「國際關係」始終一派歡樂祥和,被譽為「全球最佳七欖賽事」是有道理的。

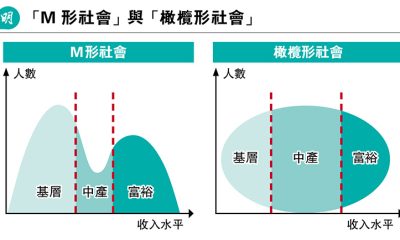

球場上競技和球場下狂歡,使這一運動充滿激情與魅力。而從社會分層的視角看,這種中間大、兩頭小,以中產為主體的「橄欖形」社會結構,意味着穩固、富足、均衡、公平,在我眼中比欖球賽更具魅力,是一個社會的理想形態。

要構建橄欖形社會,必須打通向上流動通道,培育並擴大中產階層。當基層和青年逐漸向上流動、中產階層在社會的比例逐漸上升,最終超越基層和富裕階層,成為社會主體時,社會結構將呈現中間大、兩頭小的「橄欖形」。故此我作為立法會議員為自己訂立,並為之竭力的政策願景,便是推動向上的階層流動,扶青年和基層上流,培育和壯大中產,最終形成橄欖形社會。

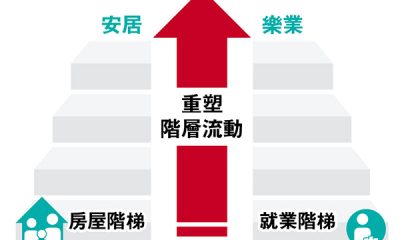

拙作《重塑階層流動:從「兩個香港」到「橄欖形社會」》,便是我對如何在香港培育中產、如何讓今日基層成為明日中產的思考,以及我過去4年在立法會平台的一些初步探索。在書中,我從促進階層流動的視角來看本港房屋政策、金融體系、公共財政、城市規劃、人力資源體系等政策範疇。我們理應用好這些多元政策工具和手段,搭建房屋階梯和就業階梯,讓市民可拾級而上,得以安居樂業。

樹立「橄欖形社會」價值觀

搭建階梯的同時,我們亦需燃點市民的希望,激發他們內在的向上自驅力,使更多人願意、渴望向上流動,並願為之付出努力,成為社會進步的積極力量——而這就是市民內在的階梯,是構建橄欖形社會的動力源泉。正如習近平主席說過「幸福都是奮鬥出來的」,強調自我價值實現,並主動為社會承擔責任,正是中產階層的價值觀,也正是橄欖形社會的價值觀。

欲樹立橄欖形社會價值觀,香港需調整資源分配模式,從單純提供安全網,轉向真正拿出資源和實際行動來搭建階梯,扶市民向上流動。中產與基層其實是彼此的人生參照:只有凡事靠自己的中產,尤其是處於中產邊緣的夾心階層之居住和生活質量,高於依靠福利體系的基層,才可能燃點市民向上流動的內在驅動力。從這個意義上,扶助基層的最好方式是扶他們向上走、離開安全網。

樹立橄欖形社會價值觀,香港亦需啟動範式轉移,改變一貫以來被動跟着市場需求走的需求驅動發展模式,走向願景驅動與需求驅動結合的雙輪驅動發展模式。我們需提出長遠發展願景,提出能感召社會、讓市民看到希望的「大夢想」,並制訂達至夢想的頂層設計,從跟着市場需求走,轉為引導市場需求走,推動市民向上流動,讓市民看見願景、看見希望。

構建橄欖形社會 與國家發展同頻共振

相較國際金融中心、國際貿易樞紐等宏大定位,橄欖形社會願景以人為中心,直接關乎每個市民對美好生活的期許。我在書中也有多處提到各類「國際中心」與「全球樞紐」;但究其實,這些定位既是目標,本質上更是推動市民向上流動、實現安居樂業的手段和工具。

事實上,於國家總體發展策略中,始終蘊含對個體命運的關切。早在改革開放初期,國家便將建成小康社會提升至「總奮鬥目標」層面。這是中國改革開放後一次歷史性的意識形態巨大變革,將人民生活水平的提升,與民族復興的宏大命題共同置於奮鬥核心目標裏。從小康社會開始,到之後明確提出「形成橄欖形分配格局」,再到實現「共同富裕」,這些目標一脈相承,正正體現「以人民為中心」的發展思想。

香港作為國家一部分,其社會結構的優化與國家整體戰略密不可分。建設橄欖形社會,既是彌合「兩個香港」的關鍵,也是積極響應國家的「共同富裕」目標。通過推動階層流動、擴大中產階層,不僅能增強香港社會凝聚力,更能與國家發展同頻共振、良性互動,在融入國家大局中實現自身轉型。這是使命,更是機遇。

結語

香港七欖是綠茵場上勇者競技、橄欖飛馳的激情較量,是看台席間萬國球迷不分彼此、全情投入的歡樂盛宴,更是這座城市柔韌堅毅、包容開放的「香港精神」。而橄欖形香港社會,終將以中產為脊柱,以階層流動為脈搏,讓每個追夢者都能尋到向上流動階梯,使每份耕耘都有收穫階層跨越的可能。我相信,這是我們共同的「香港夢」。

致讀者

我自2022年開始擔任立法會議員以來,蒙《明報》厚愛和讀者包容,先是在時代版撰寫專欄「是日談」,每4日一篇;後來轉至觀點版,每周一篇。4年無間斷地堅持下來,僅在明報就積累了約300篇政策分析文章。很感恩這300篇文章讓我結識了很多朋友,收到很多商榷、反饋或認可——這些,我會珍惜和銘記。

因20多年公共政策研究的經歷,我在立法會的自我定位是「研究型議員」;廣泛調研、深度思考、言之有物、利國利港,是我撰寫論述及在立法會議政的宗旨。是否做到,當交由讀者和市民評判。而我過去4年毫無保留拿出了全部誠意、盡了百分百努力——這一點,我毫無疑問。

在構建「橄欖形社會」的核心願景下,我致力協助政府為市民搭建房屋階梯和就業階梯,期望每個付出努力的人都能夠拾級而上。我將自己的辦公室命名為「橄欖工作室」,「與橄欖工作室有約」是我廣泛接觸社會的平台,每年與各界相約超過100次,以此踐行「實證為本、實事求是」的議政態度。今日,我能夠以有關橄欖形社會的一本書和本系列5篇文章為本屆任期收尾,實在是一件幸運的事。

接下來,我在本報的文章將從每周一篇,轉為不定期與大家見面。無論如何改變,我廣泛探究香港問題、深度思考未來前路、真誠服務國家及香港的赤子之心,始終如一。

我們後會有期!

作者是立法會議員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[洪雯]