副刊

{反轉標籤達人}廖舒衡 反思職訓 創業鋪路 共融不是做show

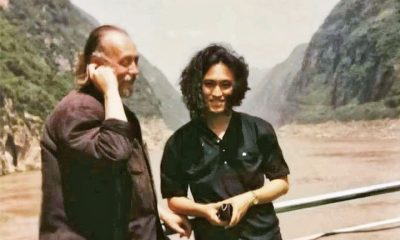

【明報專訊】提起「傑出青年」,許多人的腦海中仍浮現10多年前的典型畫面:醫生、律師、投行精英,或在國際賽場上奪牌的運動員。2025年當屆傑青名單出爐,多數媒體仍延續這套敘述慣性,廖舒衡多被介紹為一名創業家。若只以「創業家」或「社服界人士」為框,恐怕難以捕捉她行動的軌迹。這不是一篇關於「青年成功」的訪問;記者在稿件中敲下「特殊人士」四字,都忍不住自問:這樣的分類是否順應了某種制度性的偏見,將原本可以被理解的多樣性框限?在現實人生無法被整齊分類的時候,廖舒衡選擇將創業作為工具,把「特別」變成公共發言與社會行動的契機。

自創「copy」教學SEN青年

在葵芳廣場找到地舖「江湖花甲粉」,檸檬黃的牆身在舊式商場一角閃出一道光,恰好被下午3點的一線陽光筆直地指着。見記者,廖舒衡轉頭輕聲對店員說:「做杯凍檸茶呀!」語氣像是同朋友講話。店員熟練動作,一分鐘,一杯凍檸茶被輕輕擺面前,水珠沿着杯壁滑下來,未開口,先解暑。

相約地點時,廖舒衡建議約在自己其中一個社企舖頭,這間裝潢有格調的小店主打源自遼寧的流行美食,宣傳語強調即製即食、湯底講究,另有皮薄餡靚手工餃,就是沒用一句話講社企理念或支援對象。記者事先搜查,由社交媒體、Google Maps到食評,全無線索。坐下詢問餐廳的特別之處,廖舒衡介紹,這間小店的前線與後廚多是殘疾學員,餐廳承接培訓環節、提供崗位,另有3間分店,語氣不似刻意介紹,更像是既然問到的順口提起。廖舒衡指着面前這杯凍檸茶,「呢杯係我哋其中一位學員冲嘅」。

檸檬、茶水、糖漿、冰,層層堆疊,撞成一杯通常飲的凍檸茶。

她說出餐一杯凍檸茶,「通常人會留意到茶的成分、比例、甜度等等。但我教學員時發現,他們的思維唔一樣——可能先關注到『有個杯、有飲管、有羹』」。親身的溝通令她反思現有的社會支援與職業培訓,由此自創一套簡稱「copy」的教學思路——把抽象的流程分解成具體動作,「人哋做一步,你跟一步」。如此每一步都清晰、可視、可被模仿,學員由此快速適應複雜的工作場景。「有啲要長期臥牀嘅學員,都可以學做設計、識用Canva(平面設計平台);也有返IT工作、拍片、做會計幫人報稅。佢哋真係能做到。」

記者查閱常見連鎖餐飲共融項目的宣傳片,「特殊員工」執餐盤,一個close-up追上去,餐廳是同樣引起食慾的暖黃色調,溫暖配樂、下接一段主管訪問。在關注ESG的量化、審計的當下,「共融」往往成為企業故事的一部分,聘請特殊人士用以填補報告中的數字欄。廖舒衡特別提到有員工先前於其他餐飲舖頭被聘用為「特殊員工」,只被要求執餐盤,繁忙時段出現失誤便被叫「企埋一邊」,但來到這邊責任重大,「又炒菜又切葱」,身兼數職且高效率。共融不應停留在走過場,「其實唔係睇佢哋有冇能力,而係社會或僱主畀唔畀機會佢做。你覺得佢唔得,佢就永遠唔得;我覺得佢得,最終佢都會做到」。她又補充,ADHD群體專注於單一任務可能會吃力,但他們對細節的敏銳度卻遠超常人,或是同時關注到多件事情,因此原本經上司言語暴力被辭退的員工目前一人頂三人,「用餐高峰時段唔可以冇佢幫手呀!」

以獨特感知 接觸各行各業

「我好了解到一個SEN青年出社會工作會遇到咩困難,亦明白老闆究竟想請一個點樣嘅人。」原來廖舒衡自小就帶着「特別」長大,一路覺得辛苦。後來在創業中接觸各行各業,她獨特的感知與社會節奏交錯碰撞,搭出理解兩邊世界的橋。

慣常介紹商界有為人士的創業故事,通常最簡單是線性敘述。她17歲已經入社會,最早讀電影做製片組,作為small potato項目時有時無,一次製作煞停無工開,她感受到製片與marketing相近,遂轉去進修營銷策略。最初創業很簡單,接案過程中,發現幫襯的客戶信她的策略,生意興隆有好幾間分店,「不如自己搞」的念頭便落地,「快餐店、珍珠奶茶,我都有開過」。2009年,她正式成立八方集團,主做市場策略,同時涉足餐飲等行業,開辦各類餐廳,再入扶輪社與志同道合的朋友做社會服務,以社企形式推動工作。

如此轉向,和她的成長經歷分不開。「我個年代,其實冇『SEN』呢個詞。」她回憶小時候,過度活躍、自閉症SEN不是普及的概念,「名都未有」,近十幾年才有測試和駐校社工追蹤。廖舒衡長大後才確診ADHD,年少時因此難繼續讀書,博士學位是後來修讀進階課程,一級級補上,再升學取得。她表示,自己一路都被認為「特別」。

「特別」地長大

「特別」——模糊的形容詞,好似尷尬的umbrella term,既想表達與眾不同、不順應社會框架,又帶點忌諱,逐漸滑向貶義的邊界。「無論我朋友、身邊嘅親戚都會講:『舒衡好古怪喔』。」 她記得自己第一日去幼稚園,其他孩子大多哭鬧尋找家長,她卻飛奔至玩具角,一頭扎進去,「好concentrate,媽媽叫我都完全無反應」。還有一次,她忽然「好想整番風扇」,便將一旁的電磁爐拆開,嘗試組裝風扇部件,絲毫未察覺其中有何不妥,只留下滿室的大人驚訝與責備,「點解你會咁做?」卻問不出答案。

中學時,她表現出不少典型的自閉特徵——可以在同一間餐廳、吃同一碗魚蛋麵,兩個學期日日如是。成年踏入職場,她進一步發現自己總要比別人花上更多力氣去「合群」:「我細個坐唔定,就算而家都係。有時開會,成班人坐喺度,我會好辛苦,想企起身呀。」為了不被誤解為「無故走動」,她只能不斷提醒自己要坐定,模仿對面同事的坐姿。她習慣了被說「特別」,卻也看清這標籤的弔詭。「我有時困惑,覺得其他人先奇怪囉!」語氣一派輕鬆。

變身支援者 感資源零碎、制度不合身

一路以來,廖舒衡都在學習如何在社會允許的節奏裏存在,但當她轉身成為支援者,帶領特殊學員走入職場時,結構性問題浮現:多數長期支援SEN人士的NGO或政府計劃,並不真正了解生意運作,未必給得出僱主真正需要的職前訓練與學員的適應支援。

為SEN青年補上那段由學校至社會的空白地段,是她與伙伴合作成立 Work for All 及和融社會基金的主因。經過不少學校探訪,她察覺香港教育制度暫時難真正彌合學校與職場間的共融過渡,特殊學校對待學生的方式往往溫和卻保守,未跳脫庇護工場的定式。老師和社工總說:「慢慢做啦,會保護你哋」,如此善意的溫室在學生畢業離校的那一刻崩塌,「一出到嚟社會,落差就好大。中間這段應該由我哋補番」。她回憶過去社會對特殊人士的處理方式,其實是「藏起來」、「關在院舍」,如今社會認知改變,「知道唔可以再藏」,但沒有有效的輔導架構,Sen青年換個方式繼續被困住,最後其實同庇護工場分別不大。回想民政及青年事務局長麥美娟「青年要向上流動」的說法,廖舒衡不禁追問,當中所指的「青年」,是否也包括這一群青年?

支援SEN人士就業的資源其實存在,但分佈零碎,制度設計不夠合身。她指出,目前政府僅有3項相關資助,社會福利署的「陽光路上培訓計劃」及「殘疾人士輔助就業培訓」為期半年,屬一次性資助。「時間太短,轉工去第2間公司就冇資助。你可能第2個月就過唔到試用期,就返屋企拎綜援。」普通職場新鮮人都會擔憂的試用期,SEN青年更加難過。而目前最長有9個月的「就業展才能計劃」,支援範圍較廣,但對所有殘疾人士提供同一套計劃,未根據個別殘疾狀况、心智差異或實際需要作出調整。「無論係視障、肢體、長期病患、自閉,全安排在一起測量,唔實際。」

當選傑青 期望改變「上游氣氛」

「我為什麼要搞這麼多社會服務?」廖舒衡自問,答案是希望透過行動向政府傳遞這些信息,「講真,聽過幾場施政報告,未有人具體提出關於SEN青年或殘疾人士就業的政策方案」。她指出,多數倡議仍來自社福界,「永遠是要多一點funding,但永遠是一個窿」。她強調,真正所需的是具可持續性且靈活的機制,令特殊個體逐步實現自我支援。

「點解會去選傑青?」廖舒衡說,她聽到太多家長的聲音,說SEN小朋友無希望。「我想大膽講,其實係有的。」她希望藉着參選與獲得榮譽,向社會講清楚:這班被你們視為「特別」的群體,不止是需要理解,更值得期待。

傑出青年評選標準強調「某領域有傑出表現與實質執行」,在此之上,廖舒衡更希望推進主流之外的工作。「以前好多傑青當選之後,去演講的學校多數係top school。我好少聽講有人主動入特殊學校、共融教育學校。」而目前,她與團隊已走進全港50多間特殊學校中的40多間。

除了下游的個體扶助,她也不斷試圖在制度層面發聲,參與公眾議題與政策制定,期望改變「上游的氣氛」。早在2017年,她便透過政府的青年自薦計劃,加入大嶼山發展諮詢委員會。她至今仍記得當年的場景:「1500人報名,最後一輪喺政府總部,好大個場,大家都喺度背誦林鄭政府新出嘅施政報告。」她回憶,「當時心諗,要背咩?有啲擔心,便拎住電話大致翻閱。但入到去面試,我就講我自己見到嘅實際問題」。沒有辯論式的架設或官腔格式應答,卻被在場評審認為「好特別、有建設性」。

這份「特別」,在她身上從來不再是一種曖昧不清的標籤,而是她面對世界的方式——不按預設節奏前進、不照抄主流成功模式,偏鋒處落筆,在被忽略的地方,勾出一條通向希望的線。

文˙ 于惟嶼

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao