副刊

周日話題:克拉斯諾霍爾卡伊,我的文學貴人

【明報專訊】「……需要用餐的旅客,請您將小桌板放下,」相鄰乘客的突然動作,將我從無夢的昏睡中猛地驚醒,廣播裏委婉的女聲忽然變得清晰刺耳,我睜眼看到前排座位背后的藍色屏幕上顯示航班正飛過阿爾泰山脈上空,飛行路線的左前方出現了一個似熟非熟的地名:克拉斯諾亞爾斯克,我意識到飛機已經飛過了烏拉爾山脈,連想起那個這幾天將我跟諾貝爾文學獎緊緊綁在了一起拗口名字:克拉斯諾霍爾卡伊‧拉斯洛(Krasznahorkai László)。

就在5天前的中午,照常晚睡晚起的我被妻子喚醒,她用掩抑不住興奮的聲音說,「勞茨獲獎了!」勞茨,是我們對作家好友克拉斯諾霍爾卡伊.拉斯洛的暱稱。我下意識地抄起手機,點開微信,結果叮叮咚咚跳出至少100多個留言,還有20個要求添加朋友的信息,我懵了片刻,隨後一陣令人心悸的欣喜頂至喉嚨,根本用不着點開哪一條看我就已經知道:這是真事!我,不,是勞茨,真的獲獎了!自從他2015年獲得布克國際獎後,我幾乎每年的這個日子都會習慣性等待這個消息,即便沒有等到,我也相信這是早晚的事。就在一天前的晚上,拉斯洛的二女兒阿格奈絲在網上發了一條沒頭沒腦的話,「只需再等一個晚上」,我知道她也在等,當然也許她已經預知了某個迹象。那時,國內的編輯、媒體、親友們都在找我,我倒是最後一個知道這消息的人,我激動地感覺看到漫天的煙花。很激動,但並不意味着意外,只是消息真的來了,又覺得措不及防。

(編按:Krasznahorkai László,港譯拉斯洛.克勞斯瑙霍爾考伊。匈牙利人姓名使用東方姓名順序,即姓氏在前,名字在後。作者譯法採用此順序。)

我立刻給拉斯洛打電話,但是根本打不進去,於是留言祝賀,並問他3天前約好的15日午餐,還能不能見?隨後的兩天,我被國內媒體轟炸了,每天接受各種採訪接到煩躁,改採訪稿改到凌晨5點,因為6小時時差,國內記者們那時最清醒,最有戰鬥力,不考慮我在布達佩斯幾點了,每個人都要發快訊,寫深度訪談,每個人都很急,不能拖延,我像一個很有職業操守的接客者,接到腦子都麻木了,有時閉着眼對手機說話,邊說邊打盹兒,並且會生出一陣陣錯覺,恍惚像自己獲了獎似的。可想而知,朋友更在承受潑天快樂的鞭撻。

經過兩天的沉默,這位新科諾獎作家才在臉書上發了獲獎後的第一條公開消息,說自己「感謝這一不可繞開的、能為這麼多人帶來喜悅的偶然。感謝所有人的祝福。既然在匈牙利能夠發生這樣能讓很多人感到快樂的瞬間,那麼人們也可能會習慣它。」這句話非常克拉斯諾霍爾卡伊,流露出天才的自信、冷靜和出世者的悲憫。

諾獎的威力

隨後我也等來了朋友的短訊:「稍等,民醫生。」在匈牙利,身邊的朋友都叫我「民」,因為我反對他們叫我「澤民」,因為這兩字的音從他們嘴裏發出來,像是「賊民」,所以拉斯洛也這樣叫我,只有在想表達特別情緒的時候才會加上「醫生」這個後綴,因為出國前我是學醫的,儘管出國後我不幹醫了,他還是喜歡用這個後綴表示專屬對我的親熱、幽默或鄭重。顯然,這是一個鄭重得不能再鄭重的時刻,我知道他很忙,但仍抱着一線能履約的希望。又過了一天,接到他的郵件,也是短短一句:「親愛的民,現在我還是什麼都不知道……」我知道他指的是仍騰不出時間,這我當然理解,因為他連法蘭克福書展開幕式上的致辭都推掉了,理由是他「還未能消化掉自己獲得了最高文學獎的這個事實」。於是,我只能辜負譯林出版社編輯希望我見他時請他向中國讀者說幾句話的願望,登上飛機,回國教課,並準備參加不會有作者現身的新書發布會。不管怎麼,《溫克海姆男爵返鄉》的中文版趕上了暴風眼,圖書網上預訂的讀者數字可觀,8年前出版、已再版過兩次的《撒旦探戈》更是脫銷,這是諾獎的威力,讓小眾書也能變得暢銷,以前買了書沒讀的人終於開始讀了,沒買過書的人則爭搶着下單……當然,不管克拉斯諾霍爾卡伊的書闖過多少萬銷量的大關,該很難讀還是很難讀,迷宮似的、密不透風的長句仍相互纏繞着像熔巖般緩慢而堅定地流淌,作者向讀者發出的警告依舊刺耳:放棄幻想吧,人類!撒旦繼續跳着探戈,人類仍在困境中輪迴。他的作品如頒獎辭所說,「在世界末日的恐怖中,再次證實了藝術的力量」。

空少已將餐盒遞給我,橙子也擺到小桌板上,午餐肉煎蛋仍咀嚼如蠟,但我心底快樂的滋味仍悄悄滋長。我認識拉斯洛已經32年,我很早就知道,自己是幸運的。那是1993年4月初的一個晚上,在南方邊城塞格德,在靠近蒂薩河的希萊利大街一棟火柴盒式的社會主義預製板樓3層的一套三居室內,我第一次見到這位一身黑衣、頭戴卡夫卡式禮帽、言談老派、但眼睛很迷人的中年作家。當時我寄居在朋友海爾奈‧亞諾什家中,他是大學教師,文化名人,創辦了出版自由後第一份文史雜誌《2000年》,在他身邊聚集了一大批文人和學者,總是聚會不斷。這天亞諾什告訴我說,今晚要來的客人是匈牙利最好的作家,他指的就是克拉斯諾霍爾卡伊‧拉斯洛。拉斯洛有一雙碧藍的眼睛,深不見底,但藏着漩渦,說話時他會始終盯着你,帶着親熱的微笑,微笑裏流露些許的憂郁。不管誰第一次見到他,都會被他吸引。生活裏,我第一次見到這樣有魅力的男人。

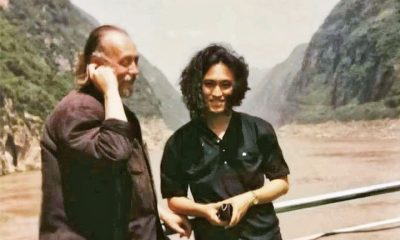

拉斯洛1991年以記者的身分去過一趟中國,92年出版了他的第一部中國遊記《烏蘭巴托的囚徒》,我們第一次見面他就興奮地告我,我是他真正認識的第一個中國人,他雖去過中國,但那次行程是「被安排的」,是「有距離的參觀」,不能像跟我這樣自由地交談。後來,他又聊起李白,說唐朝的李白是現代派詩人,我問他為什麼,他說李白寫的那首贈汪倫,要比魏爾倫寫給蘭波的情詩早一千多年,那時候匈牙利先民還沒有遷徙到多瑙河盆地。他從亞諾什家的書架上取下大文豪科斯托拉尼‧德若1931年出版的唐詩譯本,讓我挑幾首用中文背誦給他聽,並讓我用毛筆在一張A4白紙上抄了一首《早發白帝城》,他不僅如獲至寶,並當晚驅車200多公里將我帶回了喬班卡山間租住的家中。那是一棟石頭壘的樸素鄉舍,我們到達時天色已微明,進院時看到的不僅是幾株霧氣繚繞的葡萄架,門口還依着一位金髮碧眼的美婦人,他正值熱戀中的第二個女人伊娃。我和作家的友誼就從那天開始。

晨光下自彈自唱 願望重遊中國

我在他們家中住了一個星期,要麼跟着他到處見朋友,要麼在家裏幫伊娃做飯,拉斯洛很浪漫,晚上跟我道晚安後,會拉着伊娃的手進屋睡覺,早上會在晨光下彈着結他給我唱匈牙利民歌和西班牙情歌。書架上有很多關於中國的各種語言的書籍,經常會取下幾本給我看,並說他最大的願望是有一天我能陪他再去一次中國。1998年,他的這個願望終於實現了,在一家國際新聞基金會的贊助下,我陪他沿着李白的足迹走了一個月,去了洛陽、太原、齊魯、長安、成都,並乘三峽遊輪從重慶到武漢,爬了泰山頂,登了黃鶴樓,沿途做了許多採訪,回到匈牙利後,他寫了那篇遊記《只有繁星的天空》,我則出於好奇,開始閱讀他的短篇小說集《仁慈的關係》,並花了一個月的時間搬着字典翻譯了一個短篇〈茹茲的陷阱〉,我被他的文字震撼了,那種結構巧妙、寓意深刻、長句綿綿的小說是我從來沒有讀過的。現在回想,那也是我的處女譯。從那之後我翻譯成癮,3年裏翻譯了許多位作家的30多個短篇,冥冥中在為一個只屬於我的機會做準備。

2002年,匈牙利作家凱爾泰斯獲獎,經過一系列戲劇性的周折,我一個從未正式學過匈語的人居然拿下了4本書的翻譯,經過兩年的努力,我的能力終於被看到並被認可。從2006年開始,我在上海的文學雙月刊《小說界》開辦了一個長達10年的「外國新小說家」欄目,第一期介紹的就是克拉斯諾霍爾卡伊,那是他第一次正式被介紹到中國,我可以說職業文學翻譯兼作家的生涯也正式開始,無疑他是我的文學貴人。

2015年,朋友獲得了布克國際獎,我翻譯的《撒旦探戈》也隨之問世,中國讀者們終於讀到了這位被蘇珊‧桑塔格稱做「匈牙利當代啟示錄大師」的代表作,塔爾‧貝拉(港譯:貝拉塔爾)導演的同名電影也在影迷們的圈子裏傳播。在《撒旦探戈》裏,作者繪聲繪色地講述了一個寓言似的故事,揭示了人類「從絕望到希望再到絕望」的歷史輪迴,提出了「人類真的在進步嗎」的疑問,也許我們自以為的進步,不過是前進兩步、再後退兩步的撒旦探戈,因為人們在絕望中萌生的那一線希望,總會被扮演成救世主的騙子利用,被從一個困境帶到另一個困境。環視當今世界,戰爭不斷爆發,大屠殺仍在進行,我們從貧窮走進物欲橫流,從愚蒙走進AI的瘋狂,這不就是世界的進行式嗎?

當我從布達佩斯飛回到北京,出版社寄來的樣書《溫克海姆男爵返鄉》已經在等着我了。這部出版於2016年的長篇小說是對《撒旦探戈》母題的完全回歸,被評論家視為《撒旦探戈》的續篇:冷戰結束後,流亡南美多年的老男爵葉落歸根,回到闊別了半個世紀的故鄉,揣着迫切的期盼捲入了連環的騙局,而讀者則像貝克特戲劇裏等待果陀的流浪漢,跟全城人一起各懷心思地等火車,老男爵到了,他們才知等待是徒勞的……最後,整座城市在一場大火中毁滅。這讓我想起梁漱溟花了一生試圖回答自己父親自殺前提出的那個疑問:這個世界會好嗎?當然,許多讀者會將克拉斯諾霍爾卡伊說成一個悲觀主義者,我倒覺得不是,他是一個憂傷主義者,一個「先天下之憂而憂」的匈牙利作家,他的文字雖然冷峻但帶着悲憫,不然也不會咬住一個母題寫40年,寫到獲諾貝爾獎。關於諾貝爾獎,我贊同詩人歐陽江河的說法,他說「自從拉斯洛獲諾獎後,我沒那麼討厭諾獎了」,似乎是對過去幾年的一種糾正,對文學本真的回歸,他認為大作家的世界觀裏包含了信仰和反信仰、對信仰的反抗和重新發現,甚至用批判的眼光看待善與惡、原罪與本罪,正是這些力量支撐一個人真正的寫作。毫無疑問,我的朋友「勞茨」就是一個這樣的人。

文˙余澤民

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao