國際

歐美3學者獲經濟諾獎 研創新驅動經濟增長獲表彰

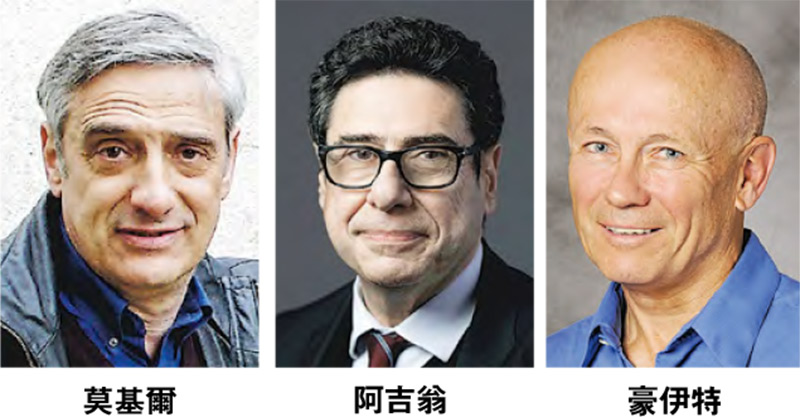

【明報專訊】本年度諾貝爾經濟學獎周一(13日)揭盅,3名得主分別為美以雙重國籍的莫基爾(Joel Mokyr)、法國學者阿吉翁(Philippe Aghion)、加拿大學者豪伊特(Peter Howitt)。他們因「闡明了以創新為驅動的經濟增長」的貢獻而受到表彰。莫基爾通過研究歷史資料揭示為何持續增長會在現代成為經濟「新常態」;另外二人則研究了持續增長背後的運行機制。

闡明技術創新推動經濟理論

瑞典皇家科學院聲明指出,過去200年,世界經濟增長速度空前高漲,其根基在於源源不斷的技術創新;持續的經濟增長源於新技術取代舊技術,這一過程被稱為「創造性破壞」。今年的諾貝爾經濟學獎得主運用不同的方法,闡釋了這一發展模式的成因,以及持續增長的必要條件。聲明說,莫基爾通過研究歷史資料,揭示了為何持續增長會成為現代經濟的常態。阿吉翁和豪伊特則研究了持續增長背後的運行機制。

諾貝爾獎網站的新聞稿表示,其中一半獎項和獎金授予79歲的美國西北大學文理科教授莫基爾,以表彰他「確定了通過科技進步實現持續增長的先決條件」。新聞稿指莫基爾的研究揭示創新不斷出現的條件,不僅有賴人們相信和預知某些物品和技術會有用,還需要他們以科學解釋其中原因,而後者在1700年工業革命前往往缺乏,這使得新發現和發明的累積變得困難。莫基爾強調社會對新思想持開放態度並允許改變至關重要。

解釋經濟持續增長運行機制

莫基爾是出生於荷蘭的猶太人,專研歐洲經濟史。他提出「增長文化」(culture of growth)概念,指近現代經濟持續增長首先發生在歐美而非世界其他國家,是因為前者爆發工業革命,而他定性工業革命為文化與制度的產物。莫基爾亦總結出社會抗拒新科技的三大原因:1)在位者憂慮新科技會對他們的權力和經濟收益構成威脅;2)新科技被質疑會帶來廣泛社會和政治負面影響;3)新科技的「無法預期和不可知後果」促使社會規避風險,不予接納和發展。

其餘一半獎項和獎金由69歲、目前同時任職法蘭西學院、歐洲工商管理學院,倫敦政經學院的阿吉翁,以及79歲的美國布朗大學經濟學和社會科學教授豪伊特平分,以表揚二人提出「通過創造性破壞(creative destruction)實現持續增長的理論」。創造性破壞概念認為當一項較佳的新產品上市,售賣舊產品的公司必遭淘汰。兩名學者在1992年一篇合著論文中建構了相關數學模型,往後以不同方式展現創造性破壞如何引發衝突,並指出這些衝突必須以建設方式加以控制,否則創新將受到現有企業和利益團體阻撓。

經濟學獎評審委員會主席赫斯勒則點明,二人研究亦揭示有必要維護創造性破壞背後的機制,從而避免經濟增長再次陷入停滯。瑞典皇家科學院亦指3人的研究成果為當代問題提供了啟示。

(諾貝爾獎網站/新華社/路透社/法新社)

(2025年諾貝爾獎)