副刊

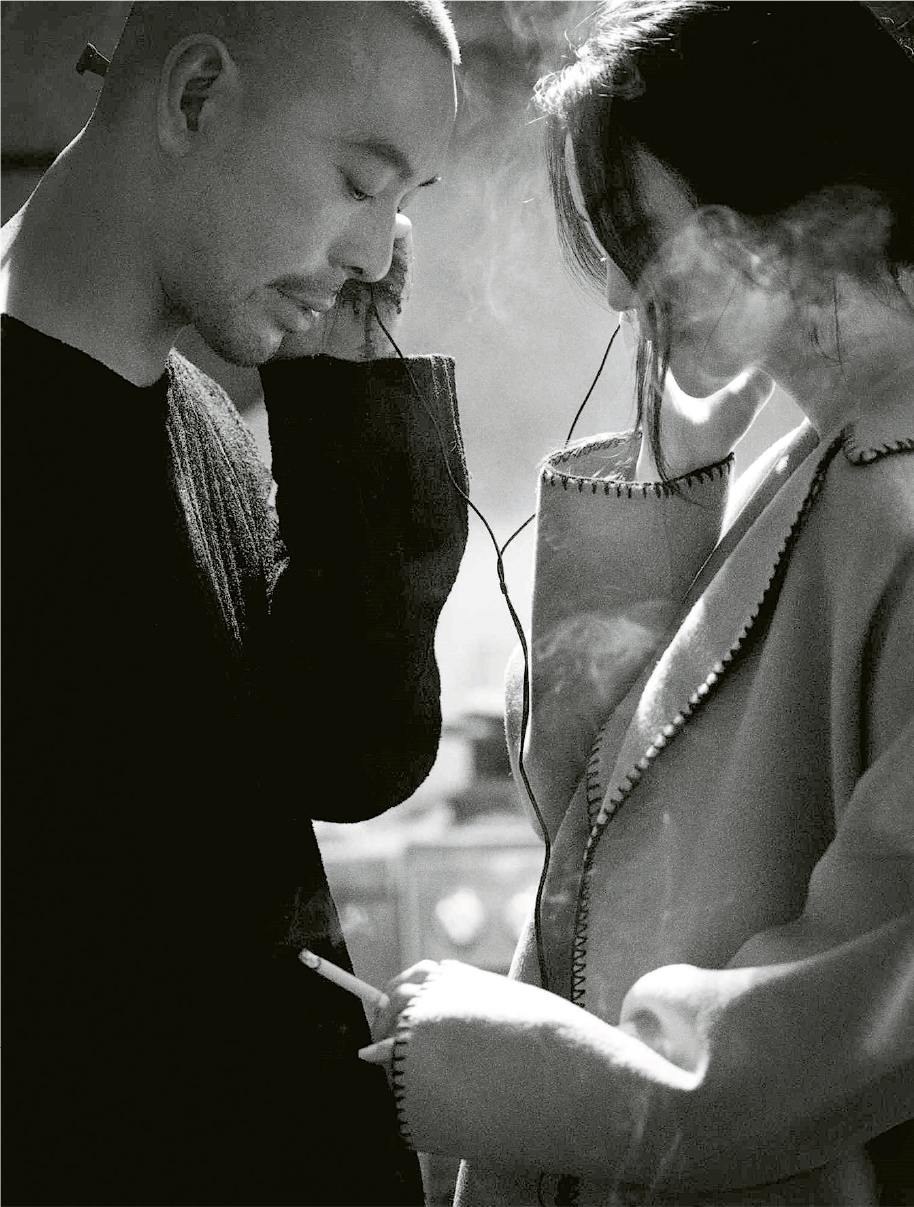

音樂本真論:重探麥浚龍的電影式唱片

【明報專訊】《風林火山》沸沸揚揚,除了久聞樓梯響之故,也因為影市低迷之際,竟有人挾雄厚資本,集業界精英,謀宏篇巨製,還儼然作者自居,標榜自己一套美學,自是教人期待。其實同類戲碼麥浚龍早在樂壇演過一遍,就是橫跨三年、由他與謝安琪擔綱的《The Album》三部曲。有人欣賞他義無反顧,也有人罵他沉溺自戀,其眼界才力的優缺,也許在唱片已見端倪。

「唱片導演」的執行力

本文集中談麥浚龍較近的四張唱片,即2016年的《問世》及2018至2020年的三集《The Album》。自從他執了導演筒,幾乎是把唱片當電影拍,他既不作歌,也不演奏,自命的大抵也是唱片的導演:找來心愛音樂給作曲編曲人參考,給予創作指示(像上首歌結尾要變成下首歌開端之類),還管混音等後期製作;編寫洋洋灑灑的劇情,讓詞人盡量填入詞中;但最吃緊當然是運籌帷幄的「選角」大任,為每首歌指派曲詞編人選,再cast一下客串的歌星──不過憑他的財力,盡收天下兵器不是難事。香港流行曲積累了數十年代言傳統,曲詞編人員都擅長替人落實意念,Juno要在唱片裏架設他的劇情世界,自然無往而不利。

但作品成敗還看主導者的控制能力。《問世》教人驚喜,是因為Juno聰明地把它懸置在半虛半實的時空:有朦朧的歷史背景(戊戍變法)、清裝劇熟悉的原型(劊子手、妓女),但角色卻是概念先行:兩名主角同時造孽、出家、六根未淨、破戒,最後一死一生,加上結尾雙線結合孕育出新生命,恰好是11首歌的內容,放在一張大碟不多也不少。而且分工明晰:林夕主理劊子手線,從佛理着墨;周耀輝負責妓女部分,專寫情慾,發揮了兩人長處。它的意念聽來宏大,但其實一板一眼,對情與孽的演繹簡化得很(不像林夕之前為他填〈弱水三千〉那麼「無有定法」),而Juno算是找到配合的框架,沒有貪多務得,其成功之道也許與他的導演前作《殭屍》相若。

聽Juno受訪談唱片,幾乎全是電影原聲碟,大概他在意的是聽畫面。《問世》半虛半實的架構正好讓他過「配樂」癮,而他確找到與劇情匹配的音樂形式。〈劊子手最後一夜〉(謝國維、陳永良編)緩緩暗湧的鋼琴重複音型,不就很坂本龍一嗎?(結果他真的去找坂本教授為《風林火山》配片頭曲。)穿插其間的大提琴擦弦,〈呻吟〉飽滿而橫流的弦樂,都是典型的大電影soundtrack風格。唱片中段講色空掙扎,由陳珊妮和許哲珮主理,電子氣息騷動起來。〈髮落無聲〉滲透着斷裂電音,Juno的人聲經autotune彷彿溶化其中,聽來竟像純電子樂。我曾在倫敦地鐵聽罷此曲除下降噪耳筒,在那吵得像白噪音的車廂,歌裡的雜訊殘響竟猶在耳邊。

後半部的〈清靜〉空靈躍動起來,馬林巴琴效果該源自Juno常提起的Hans Zimmers《浪漫風暴》原聲帶。〈如來像去〉在蔡德才監製下,唱得竟有點像明哥。臨近尾聲的〈孽〉也是蔡編曲,結合不和諧電音和撕裂二胡聲,最後剝落至餘下人聲和唱,把前人中西合璧的試驗(如劉以達《麻木》)去得更盡。薛凱琪合唱的〈結〉由林夕周耀輝雙劍合璧,林出一句「翻翻滾滾悠悠六根難淨才犯禁」,周用「轟轟烈烈四野無人更需要解禁」接招。這兩句旋律變奏自開篇的〈劊〉和〈呻〉(「劊子手不理替何人何事出手」、「到底怎麼可以發現未成年的身」),是概念大碟慣常做法,更與Juno舊歌〈借火〉開頭同出一轍,大概「作者」就是愛自我指涉。

不過《問世》也隱現Juno某些偏執意念。第一,他的人物原型,男的總是卑賤而凶暴(劊子手揮屠刀但活得如豬狗),女的則是妓女與處女合體,而且身體給刻畫得纖毫畢現(「我在裂開」、「暗暗生出如髮」)。第二,他的道德世界黑白分明得很,簡言之最污穢即最聖潔,而且要用極端方法來救贖。第三,他喜歡史詩包裝,卻不見得關心那些史事,像譚嗣同淪為佈景板,幸好填〈劊〉的是夕爺,「聽說戊戌驚變你本可以走/你仰首我顫抖」總算活現烈士神髓。

核廢墟上的K房

《The Album》請來謝安琪合「演」,該是因為《問世》一人分飾男女效果欠佳。Juno顯然深知這是「大片」,把規模不斷擴張,終至尾大不掉,且放大了他眼界上的缺點。

縱觀《The Album》的結構,雖暴脹至三部曲,但主線簡單。麥演的董折沉默狂躁,當是劊子手演變而來──據唱片文案,沙士後他就是在屠房劏雞。謝演的浦銘心被董折家暴,雖改嫁財經主播(古天樂),卻偷情出軌。不過她勝在17歲便懷了董折的孩子,而且哪怕新任丈夫如何體貼,她還是對董折念念不忘,可謂慾女聖女的混合體。二人相識於切爾諾貝爾核電廠爆炸當日,正是「也許因為要成全他們,一個大都市傾覆了」,還許下闖蕩廢墟的約定。三部曲劇情翻來覆去,最終無非為了營造董折孤身赴約、死於核輻射的畫面──《風林火山》觀眾是否感到似曾相識?片中香港下雪就是因為核污染。

當然Juno關心的不是核能或史實。《The Album》有過萬字文案,但第一段就露了餡:「切爾諾貝爾核爆。當時我們17歲。災難片段在各個新聞平台接續播放。」1986年哪有「各個」新聞平台?不外是無綫亞視;何况蘇聯封鎖消息,哪有什麼災難片段?新聞反覆播放的除了核電廠風平浪靜的外觀,就只有動畫模擬的反應堆。史詩式不是問題,問題是背景愈宏偉規模愈失控,便愈突顯它向壁虛構而已,怎能支撐堂堂三部曲。上周同文紅眼兄形容《風》盡是「很迷你很個人的微縮宇宙」、「很純情很溫柔的個人煩惱」,用於《The Album》同樣貼切。

它第一集用7首歌勾勒董、浦兩個角色,尚稱精巧,尤其黃偉文的〈一個女人和浴室〉確表現出女子的個體生命(他從前為Kay填的〈港女的幸福星期日〉也是沒有男人的)。第二集重點是二人別後寂寞,何以竟拖足10首歌?按Juno說法是用浦的觀點補回第一集董的故事,卻反而說明毛病所在:像〈我在陽台上看你〉這樣的歌真有從別的角度觀照上集的婚變和家暴嗎?沒有,作者只是假借浦的目光幻想她的自責、投射男子的自憐。它給予這位女子的特寫,幾乎只餘下〈偷情的禮儀〉「慢慢抹第十次二十次」的窺視鏡頭。三部曲發展至此愈加臃腫,浦銘心愈唱愈沒個性,新增韋羅莎和林嘉欣的角色也只為烘托董的深情。以董折為核心的宇宙愈縮愈小,終於沒來由地鑽進第三集「用輻射感染來成就苦戀」的牛角尖。

《The Album》志在大眾市場,音樂也失色不少,〈廢話〉(Bert, Perry Lau & Jerald編)是少數能找到脗合的音樂形式的一首。它講夫婦爭辯你一言我一語,而二人歌聲也彷彿遭碎裂節奏不停打斷,神經質的電音和鋼琴敲擊,竟有點像Charles Mingus的前衛爵士樂,也似是回歸Juno唱片最拿手的電影配樂風──後來看Perry Lau訪問,才知他用的原來是John Cage那種預置鋼琴(prepared piano,即把螺絲、橡皮等物品預先放在琴弦上)。當然不能怪餘下大半是主流慢歌,又或對九十年代風格的諧仿(〈忘記和記〉、〈情感的廢墟〉)。若說形式配合內容,倒也沒什麼曲風更能呈現這自我沉溺的世界了。但要是如此,這建築在核廢墟上的K房也未免太虛浮。

文˙潘拔

編輯˙黃永亮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao