副刊

【鹿特丹】沙居

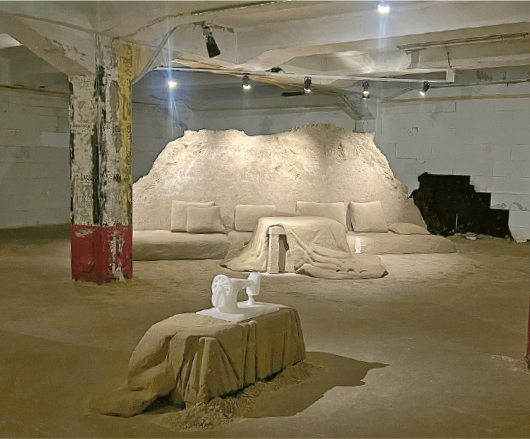

【明報專訊】最近闖到鹿特丹承載昔日工業港口歷史的M4H區,尋幽探秘到訪Brutus。Brutus是非一般的藝術空間,它自稱「藝術家的遊樂場」,內裏容納十分狂野的藝術創作。前身為工廠,展場昏暗帶點驚慄。藝術家Narges Mohammadi的個展Er kraait geen haan naar(No one cares,中譯「無人在意」),就用沙子雕成一個家居「陳列室」,每粒每粒堆起童年活在阿富汗的記憶。

步入晦暗的展場,一座座沙雕塑散佈四周,貌似梳化、茶几、櫥櫃、大門。可是,它們並無家具的功能,輕輕一堆就會倒下,被置在路中心,更像一些紀念碑。這個「平面圖」正正映照Narges Mohammadi從腦海挖掘的記憶,無從完整。小時候,藝術家在家鄉阿富汗飽受內戰煎熬,活在飢餓和炮火中。她記得,當時許多家庭只能買混了沙子的麵粉來充飢。後來舉家踏上逃難的路,四處流徙。

離開多年,她想像一個不再存有的故居。2021年,美國撤軍阿富汗,荷蘭亦跟隨結束當地駐軍,塔利班控制大部分地區,人權狀况持續惡化,對女性的剝削有增無減。展覽的作品大部分圍繞童年、戰爭和其家鄉阿富汗的悲劇愁緒,藝術家卻以相當理性和抽離的「結構貧窮」為展覽切入點。或許,她想找一個較傾向能與荷蘭社會關聯的角度,反思在地較為普遍的問題。紀念碑式的沙雕卻引起我想像其他微妙的感受——現今的她,身不在那裏,生活條件較安穩,時空變得遙遠陌生,作品正流露一種懷舊的憂愁?重說舊故事對她來說如何重要?作品變了收納這些矛盾的容器,觸碰她各種有關身分的、身體的、物料的、關係的記憶。

這裏還有幾間房,可是大部分入口被磚封起來了。磚與磚之間,有些裂縫讓人窺望入去。內裏,你會見到一座座大型平面泥雕。上面刻有一些人物,卻很模糊。遠看,你才慢慢發現它們貌似一張張全家幅。泥雕乃藝術家放大昔日的家庭照片,並以「負向雕塑」方式製成模板,再鋪上泥土。有別「浮雕」,照片中的主角被掏空,藝術家的家庭歷史彷彿成為幽靈,捉不住,也隨時記不起。這些受戰亂分隔的臉孔,消失在塵土邊緣。

在展覽尾段,影片中的她身穿傳統衣服,重重複複地把白色粉末放到掌心,一一篩選。原來,她正在把麵粉中的沙挑出來。即使,就如她的展覽名提及,根本「無人在意」這些作品所說的任何議題,無論是貧窮,或她的故鄉;可能,一點一點,透過把那份吃了下去會壓着胃的刺痛分離出來,她試着哀悼,試着記得她是誰。

文:小東(藝文賞析及評論工作者、Shychat Art發起人、策展人。IG@siutungcreates)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【墨爾本】人之所以為人 (2025-10-10)

【東京】Domo Arigato, Mr. Roboto (2025-10-10)

【香港】Little Big:爵士、搖滾、電音共冶一爐 (2025-10-10)