教育

浸大歷史系「鐵鳥凝視」公眾展覽 日佔航拍照 補香江歷史空白

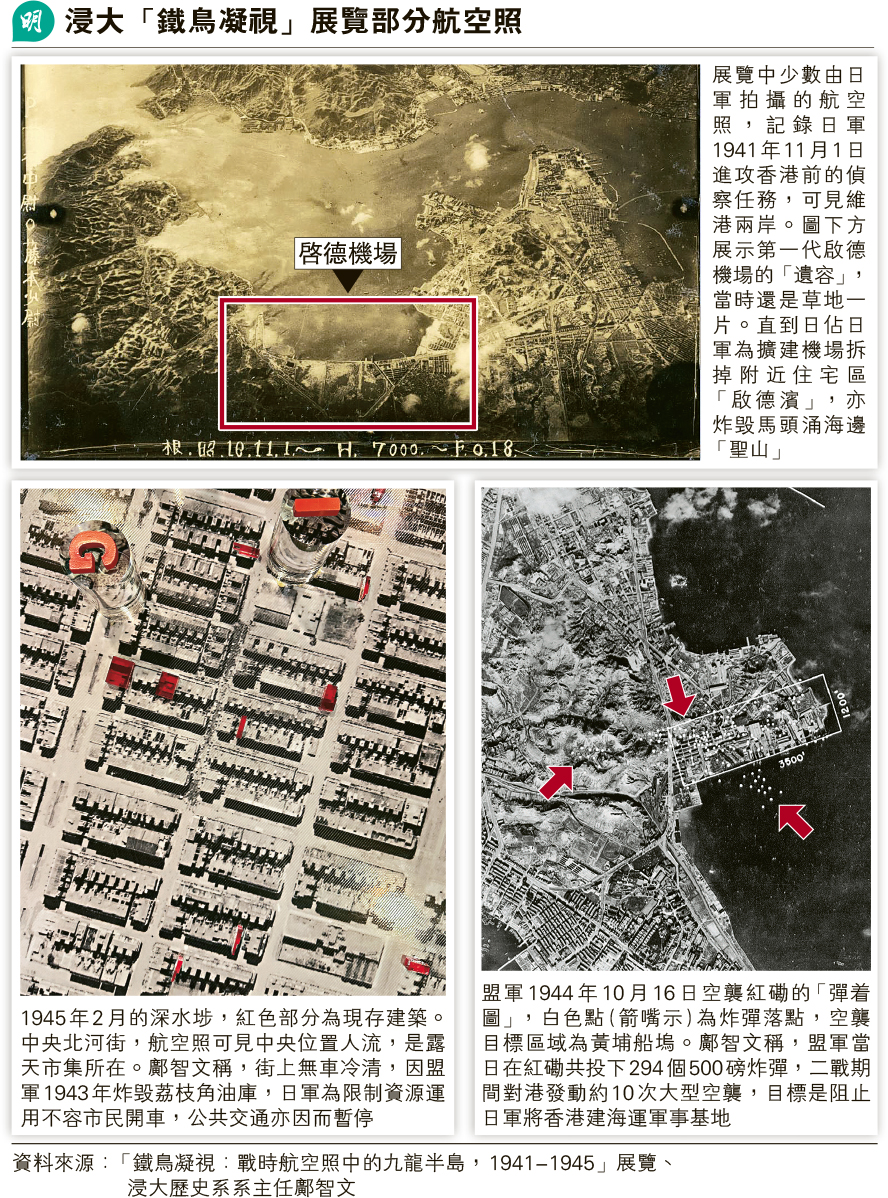

【明報專訊】浸大歷史系「香港空間史研究計劃」正在九龍3個地方舉辦展覽,展出約百張日佔時期(1941至1945年)盟軍和日軍拍攝九龍半島的航空照。過去80年一直藏於美國國家檔案館的照片首度在港展出,不少本地戰前地貌,包括首代啟德機場的模樣重現人前。計劃負責人兼浸大歷史系系主任鄺智文表示,相片填補了戰時香港史的「空白」,盼人們透過觀展,了解城市箇中層次。

「鐵鳥凝視:戰時航空照中的九龍半島,1941-1945」展覽百張相片記錄日佔時期的深水埗、九龍城和油尖旺,由盟軍和日軍在2.7萬至3萬呎高空拍攝,現於饒宗頤文化館、中電鐘樓文化館和廣華醫院展出。展覽獲政府保育歷史建築基金資助,公眾可免費入場。

兩年多前,鄺智文與美國一名歷史學者交流,談起對方從美國檔案館拿到一批冷戰時期的航空相。鄺受啟發,詢問檔案館有否保留本港二戰時照片,結果真的存在。經精挑細選,鄺和團隊花約50萬港元複印10多組共400多張香港戰時照片,開始着手研究。

照片展示第一代啟德真貌

反映城規延續

鄺表示,照片除提供實證以確定部分建築屬戰前建築,包括茶果嶺高嶺土倉庫和九龍城石屋家園,亦揭露部分建築的戰時面貌,例如第一代的啟德機場。從展覽照片可見,1941年機場位置是一片草地,並無水泥跑道;油麻地戲院亦曾於1943年一次空襲被炸毁,只剩一幅牆。

鄺智文說,曾有兩批航空照記錄1920及30年代的香港,後來因戰事大量資訊散佚,戰後就算恢復拍航空照,「空間已經唔同……日佔對空間嘅破壞,無人講得清楚」。他認為今次展覽的相片能補上戰時歷史空白,同時反映本港城市規劃的延續。

城市景物新舊交替

實際層層堆疊

鄺舉北河街街市和現已改變用途的南九龍裁判法院為例,兩者戰前已存在,經歷戰爭、大規模重建至今仍屹立不倒,「戰後好多舊樓拆了,但路的layout(規劃)無變,不少政府建築仍然存在,變成市民生活的核心……你覺得香港發展好快、好多東西無了,但其實不完全是,其實是一層一層疊上去」。鄺希望展覽能讓公眾了解城市「原來有很多層次」。他說正搭建「香港空間史平台」,記錄1900至1980年代的歷史數據,並正整理航空照,將上載至專題網頁供大眾參考。