副刊

【香港】熒幕—展覽

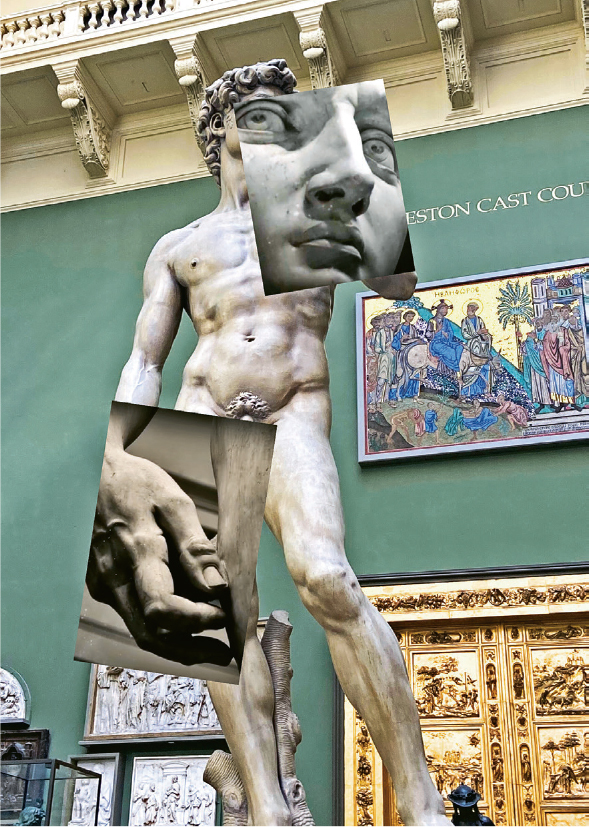

【明報專訊】巴黎和倫敦;蒙羅麗莎畫比想像中大,大衛像比想像中細。在香港的夢裏去德國,一個人逛勝利女神的景點然後搭火車,非常焦躁地訂住宿和回程機票。這樣看來,心是盼望歐洲的,不捨那些靈與光。在回家的時差之中,找找尋尋,見到戲院9月上映米開朗基羅的紀錄片——我曾在現場曾經,認得鏡頭裏我站在策展人後方展廳的石膏大衛像旁。兩種經驗有一超現實形式,彷彿兩個我在對望彼此,過去的,現在的。熒幕跨越時空,那之後,之後呢?我很想知道;它們如何交叉我感知的藝術世界。

熒幕。紀錄片來自英國製系列「Exhibition on Screen」,香港付費電視台購了17套。「我見過,它廣告在剪髮舖40吋的電視裏,播着,沒人看它一眼,五六十歲的阿姨翻雜誌,和髮型師吹水。它像白噪音。」太多藝術品這輩子無法見到真迹,人的欲望愈來愈大,於是熒幕裏的藝術展覽應運而生。銀幕、電視、電腦、平板、手機,哲學家說熒幕是義肢;我想,這不好比三女巫把一顆眼球捧在掌裏共用,我們同樣把上億對眼睛塞在角落塞往所有發生之中嗎。問題是:若藝術本身為不動的美學經驗,使其動起來後,會改變什麼?凝視;觀看之中的思考被定了秒數。機械;細節放大再放大,極高清鏡頭取締人眼。在現場,在肉身中理解,我們怎麼可能——俯仰大衛的每指關節,俯瞰聖母懷抱的死去聖子臉容,聚焦上帝與亞當幾乎觸碰的手。義肢,義眼;熒幕承諾了進入的惑人可能,又新造了離遠真實的假象。假象結合實存的可感,成為新現實。所以,你在剪髮舖見着一框克林姆金燦燦的擁吻情人畫像,不會驚訝,因那就是你感知到的世界,一個不是風景固定的窗口,不在這裏也不在那裏,一個流動的寫實魔幻。

所以我不否認「熒幕裏的藝術展覽」。我只說「Exhibition on Screen」無疑俗套。說明性質的影像論文,有大量學者、作者、評論家、藝術家、博物館工作者的訪談,有配音員念藝術家信件的獨白,有藝術品的精細畫面,有典型配樂,很流暢,甚至不依附現實展覽而自行策展,如達文西那集跑遍各國蒐了私人收藏的耶穌救世主圖。但那一形式並不理解靜與動,不理解電影在時間之中的詩意本質。或者是強人所難的,對於定位迎合全球的商業紀錄片。有些美麗注定在千里之外,我在倫敦國家美術館看德加的粉彩畫,便意識到熒幕完完全全無法表達其之溫柔其之美(第一次如此絕望回到香港怎麼辦)。我喜歡更單純的熒幕,或者;呆坐着播YouTube的名畫合輯,幻燈片般一格一格,拉大細節看,仔細看,每次都有新發現。

文:吳騫桐(寫字的人當藝術行政,IG@odeng____)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【大阪】《棋魂》原畫展:千年的感動 (2025-10-03)

【紐約】我織我所見:阿富汗戰爭毛氈 (2025-10-03)

【倫敦】公關災難以外:蔡國強《升龍》短評 (2025-10-03)