副刊

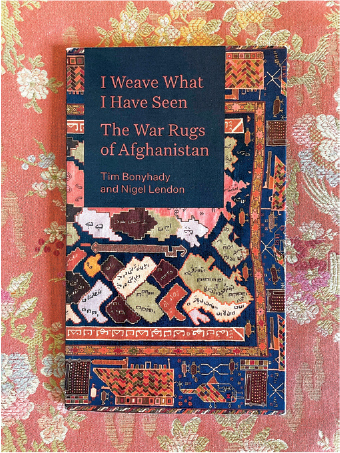

【紐約】我織我所見:阿富汗戰爭毛氈

【明報專訊】從1980年代起,阿富汗幾乎沒有停止過戰爭和武裝衝突:1979年蘇聯出兵、1989年內戰爆發、2001年美軍入侵、2021年塔利班重新掌權。過去40多年裏,這片土地飽經戰火。在這樣的背景下,傳統的手工編織藝術發展出獨特的戰爭符號創作,毛氈上不止有典雅的裝飾圖案,還有坦克、機關槍、直升機、戰鬥機等等。

最近我在讀I Weave What I Have Seen: The War Rugs of Afghanistan(《我織我所見:阿富汗戰爭毛氈》),這是2021年澳洲國立大學同名展覽的圖錄和文集,由策展人Tim Bonyhady和Nigel Lendon編寫。Nigel從上世紀八九十年代開始收集阿富汗的戰爭主題毛氈,用於展覽和研究。藝術界對這些作品收藏很少,他從2000年開始策劃了幾場展覽,推動學界和公眾的關注,可惜的是他在2021年的展覽期間因腦癌離世。

在連綿不斷的戰爭中,阿富汗的掛氈編織藝人以獨特的方式回應。他們多以家族為單位,製作戰爭主題的氈子。大部分編織者為女性,經銷商則多為男性。這些氈子是一種自然的自我表達,記錄戰爭如何吞噬他們的國家。逃亡到伊朗的織工 Safer Ali 在1993年曾說過:「I weave what I have seen and experienced.(我織我所見與我所歷。)」這句話也成為展覽標題的來源。

展覽中有一幅掛氈描繪了AK-47自動步槍。由俄羅斯人Kalashnikov在1947年發明的AK-47,是全球製造最多死亡的殘酷兵器之一。1980年代,許多難民編織的毛氈都出現這一圖案。展覽中有一幅毛氈,黃底紅邊,織有「Kalashnikov」的字樣,主體是一把豎放的AK-47,周圍環繞着坦克、手榴彈、直升機,間隙中裝飾着格格不入的紅花。

諷刺的是,這些戰爭毛氈成為了各方都想購買的紀念品,蘇聯軍官買,美國人也買。製作毛氈的家庭通常通過經銷商出售,就像其他阿富汗毛氈一樣,最終多流向外國顧客,製作者自己並不知道作品會落到誰的手中。

戰爭對人的傷害不僅是肉體上的摧殘,也在於精神上的侵蝕。編織工匠並不是職業藝術家,少有機會留下文字解釋他們的創作目的。書中以阿富汗伊斯蘭民族陣線(National Islamic Front of Afghanistan)領導人Sayyid Ahmed Gailani 1988年在倫敦的講話開篇:「你必須理解,我的國家正遭受嚴重的踐踏。一整代人從小到大只知道戰爭,他們所學的只有戰鬥。想想阿富汗曾以美麗的毛氈聞名,哪怕十年前,人們還在織金字塔與駱駝。可如今,毛氈上只剩坦克、戰機與轟炸機。」當駱駝被坦克取代,那是觸目驚心的傷痛。

文:林綺晴(織物藝術家,常駐紐約,個人網站:www.linqiqing.com)

[開眼 大都會文藝誌]

日報新聞-相關報道:

【大阪】《棋魂》原畫展:千年的感動 (2025-10-03)

【香港】熒幕—展覽 (2025-10-03)

【倫敦】公關災難以外:蔡國強《升龍》短評 (2025-10-03)