觀點

王卓祺:公共福利開支「超速」之困

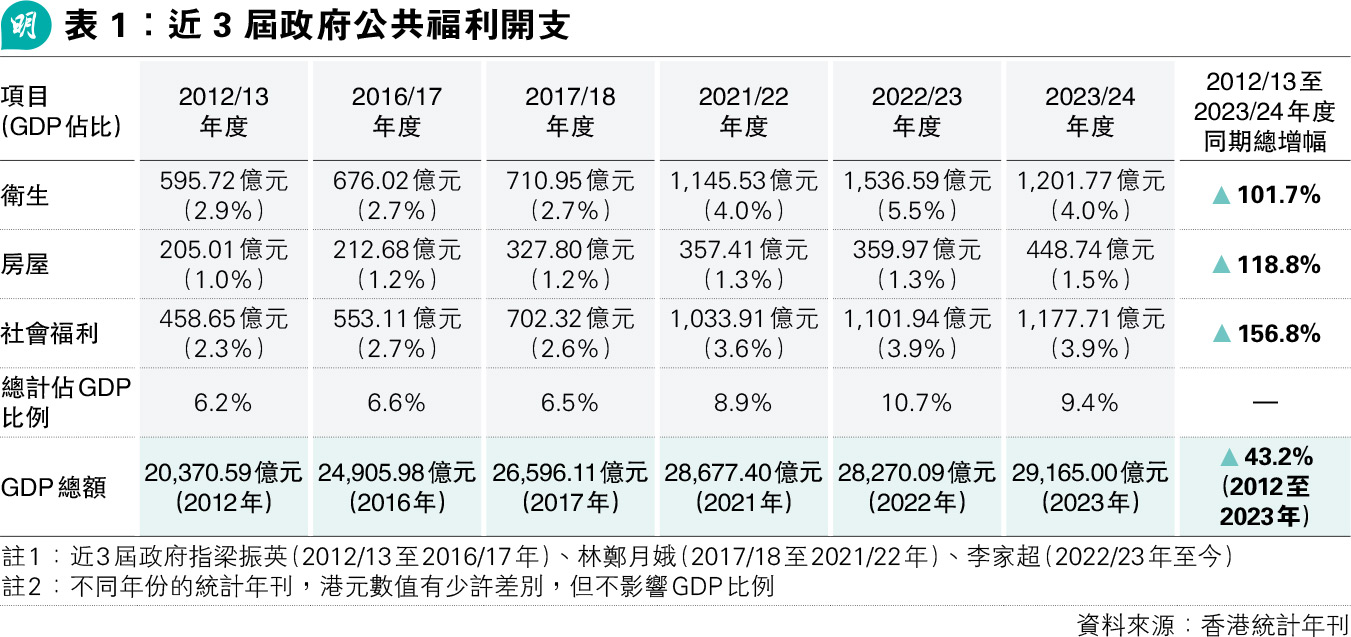

【明報文章】回歸前港澳辦副主任陳佐洱以一句「車毁人亡」,痛斥英方大幅增加社會福利開支。今天,香港特區港人治港,公共福利開支指社會福利、醫療及房屋3項公共福利開支,升幅早已超過經濟的增長率(表1)。

陳佐洱「車毁人亡」論

當年陳佐洱只是苦口婆心而已,警惕英方為香港埋下地雷,一心為香港謀長遠利益。然而在港人治港下,公共福利開支仍然不敵人口老化、市民期望等因素,尤其是在林鄭月娥任內,公共福利開支(亦稱公共社會開支)從她接任時(2017/18年)佔本地生產總值(GDP)6.5%,大幅增加2.4個百分點至離任時(2021/22年)8.9%(表1)。

大家不要看輕2.4個百分點GDP,以2021年GDP計算,價值為688億港元!本文目的只是客觀描述近3屆特區政府公共福利開支增長超越經濟增長速度,是一個不易解決的困惑。

公共福利開支 所為何事?

西方國家或經濟體稱公共福利開支為福利國家的載體,以保證其公民享有適度基本生活保障的權利。香港不是國家,只是中央政府轄下的一個特別行政區,就算特區政府有責任為香港人提供基本生活保障,本文還是不以福利國家描述香港的公共福利制度,為了避免不必要誤解。

公共福利發展,是西方資本主義經濟體用來緩和階級矛盾及達至社會和諧的手段。最早的公共福利項目,是19世紀後期德國「鐵血首相」俾斯麥的勞工保險計劃,目的是藉此緩和工人的對抗。因為資本主義市場分配不公,公共福利開支實際上是政府介入經濟實行二次分配,藉此降低收入差距的手段。香港特區政府自回歸後,承繼了港英政府遺留下來的一套「小政府、大市場」治理模式。梁振英年代開始改變,例如其任內便積極展開扶貧工作,這可算是正面的公共福利政策。但是其任內公共福利開支佔GDP比率還是相當克制。這可能是拜時任財政司長曾俊華所賜——他與曾蔭權都是相信「小政府」的治理哲學。

但在林鄭月娥任內,正值3年新冠疫情,醫療衛生開支大幅增加可以理解。然而社會福利亦同樣大幅增加,除了人口老化的因素外,林鄭月娥對公共福利持較正面態度亦可解釋。她在扶貧工作中便經常表示,「滴漏理論」(指經濟增長的紅利會自然滲透至基層)對解決貧窮問題並不有效。不過在她任內,單一項社會福利開支也只是由2017/18年佔2.6% GDP,升至2021/22年的3.6%(表1)。若將經濟合作及發展組織(經合組織)的退休金開支作對比,便可知道這個開支比率還是相當低。2019年經合組織30多個國家,平均用於退休金是7.7% GDP;這只是退休保險金支付,還未計入家庭援助、失業保險及傷殘等社會福利或社會保障開支。香港的社會福利,實指社會保障制度為主的公共福利,還是相當克制。

公共福利開支的橫向比較

表2顯示,1980年經合組織30多個經濟體的公共福利開支,平均用了14.4% GDP,已經從1960年平均7.8% GDP,大幅提高了6.6個百分點。這是在1970年代西方國家爆發財政危機之後的一個簡要印象;20年後(1990年)是16.5%,2000年微增至17.3% GDP。

在發生歐債危機的2008年,經合組織平均為18.4%;2022年在加入不少南美洲及其他較落後的國家後,2022年還是升到21.1% GDP。若我們拿意大利為例,這個「歐豬五國」(葡萄牙、愛爾蘭、意大利、西班牙、希臘)之一的歐盟第三大經濟體,理應在危機爆發後遵守嚴格財政紀律,事實卻是相反。於歐債危機的2008年,它的公共福利開支佔GDP 24.9%,2022年還攀升至佔30.1% GDP。可以說,經合組織的經驗說明,公共福利開支易升難跌,就算是借債亦要維持。

2023/24年香港特區的3項公共福利開支佔9.4% GDP。這個公共福利GDP容量,只及經合組織上世紀60年代,如意大利(10.7%)及瑞典(10.2%)或今天後進國墨西哥(2022年9.7%),但是還不及哥倫比亞(2022年15.2%)的水平。若香港跟隨經合組織的發展軌迹,其公共福利開支只有「向北望」,難有「南下」的機會。

公共福利增長背後的邏輯

若從表2顯示經合組織跨越60年公共福利開支的增長速度來看,最近30年增速已放緩。我們可以較為肯定地估計,香港不會發展出歐洲發達經濟體如法國、意大利、瑞典等國家傾向二次分配的形態——不單止保障基本生活,還追求社會平等。但東亞日本及韓國的例子說明,公共福利開支有它的內在邏輯。東亞地區個人及家庭自助,敵不過經濟和社會結構力量。以近10年香港公共福利開支其中衛生及社會福利的增速,已經呈現着一個追趕形態。而且值得一提,香港是高人均GDP,這表示它現在的公共福利開支水平被嚴重壓縮。

西方國家公共福利開支的發展,有一個重要理論,就是工業化及現代化進程。今天的香港已進入後工業化年代,服務業佔絕大部分GDP;人口老化(2021年人口普查顯示,65歲及以上人口佔19.6%,2039年將達至31%)與家庭核心化(2021年香港家庭平均人數由2016年的2.8下降至2.7),這些社會結構的變化,會衍生一些個人不能控制的社會風險。公共福利因此有一個剛性的需求。這解釋了東亞地區的日本及韓國,表2顯示它們的公共福利開支追趕上來的理由。香港應該不會例外,尤其是在醫療及社會福利開支兩方面。舉例說,2024年底170萬65歲或以上長者,其中約有76萬人領取長者生活津貼,35.8萬人領取俗稱「生果金」的高齡津貼,還有11萬多人是綜援長者類別。3類長者,佔其人口約70%。2013/14年度社會福利開支553億元(佔GDP約2.6%),10年後2023/24年度已大幅升到1177億元(佔GDP 3.9%)。這些都可以說是剛性需求!

總結:公共福利「超速」是難解之困

當年陳佐洱善意一句「車毁人亡」,在媒體上熱鬧了一會。今天香港特區港人治港超過四分之一個世紀,公共福利開支的增幅,明顯超過經濟增長速度。公共福利開支大幅提高,是禍是福?客觀上說,公共福利投入是現代社會應對不可避免的社會風險的政府行為,對於受助者如公屋居民、公營醫院病人、社會保障長者來說,一定是福。若有禍的話,其一是公共福利開支是否影響香港經濟競爭力呢?到目前為止,這一論說還未有足夠證據,亦很久未有人提及。其二是構成財赤:過去幾個財政年度特區政府都錄得赤字,財政儲備亦大幅減少。其三是特區政府未來可能借債度日;當然這是用完財政儲備之後的事。

如何在財赤之下,應對不斷提升的公共福利訴求,是一門不易掌握的政治藝術。不過,若政府轉換思路,跟隨經合組織大多數國家,視赤字及舉債為平常事,這個公共福利「超速」之困,便輕易解開!

作者是香港新範式基金會資深研究員、香港中文大學香港亞太研究所名譽高級研究員

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[王卓祺]