副刊

華洋雜處的文化地景 香港摩登現代別墅研究

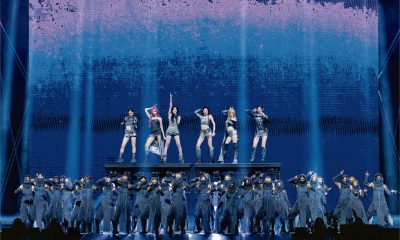

【明報專訊】香港山多平地少,短短幾個字幾乎道盡了這座彈丸之地的地貌特色。有人說,從前香港的夜景,美的並非街上的霓虹燈,而是從山上望下去——樓宇之間片片萬家燈火的閃爍。「怪獸大廈」的影像,早已深植外國人對香港的印象。密密麻麻的綜合用途樓宇(composite building),在他們眼裏,不僅是一種建築現象,更是香港城市生活的縮影。近年來,不少學者梳理公共房屋歷史。而在私人樓宇方面,沙田第一城、太古城、海怡半島等,則累積起另一種身分認同。對不少人而言,它既承載與保母車、校巴上兒時玩伴的回憶,也承載屋苑水池、廣場等成長點滴的日常記憶。

然而,為遠離塵囂而隱身山邊的別墅,對升斗市民而言,或許會有「與我何干」的疏離感。這些冷門、研究稀少的住宅,多坐落於峭壁或偏僻地勢,正體現了「山多平地少」的建築智慧——既有戰前的優雅古典建築,也有本地名建築師設計的戰後摩登宅邸。隨着時代變遷,許多昔日摩登別墅逐漸式微,取而代之的是風格浮誇、仿古過度的新式豪宅。這些建築大量採用金箔、大理石與巨型柱廊,與原有自然地貌與建築語境格格不入。

【香港摩登別墅系列之一】

國際視野下的摩登住宅

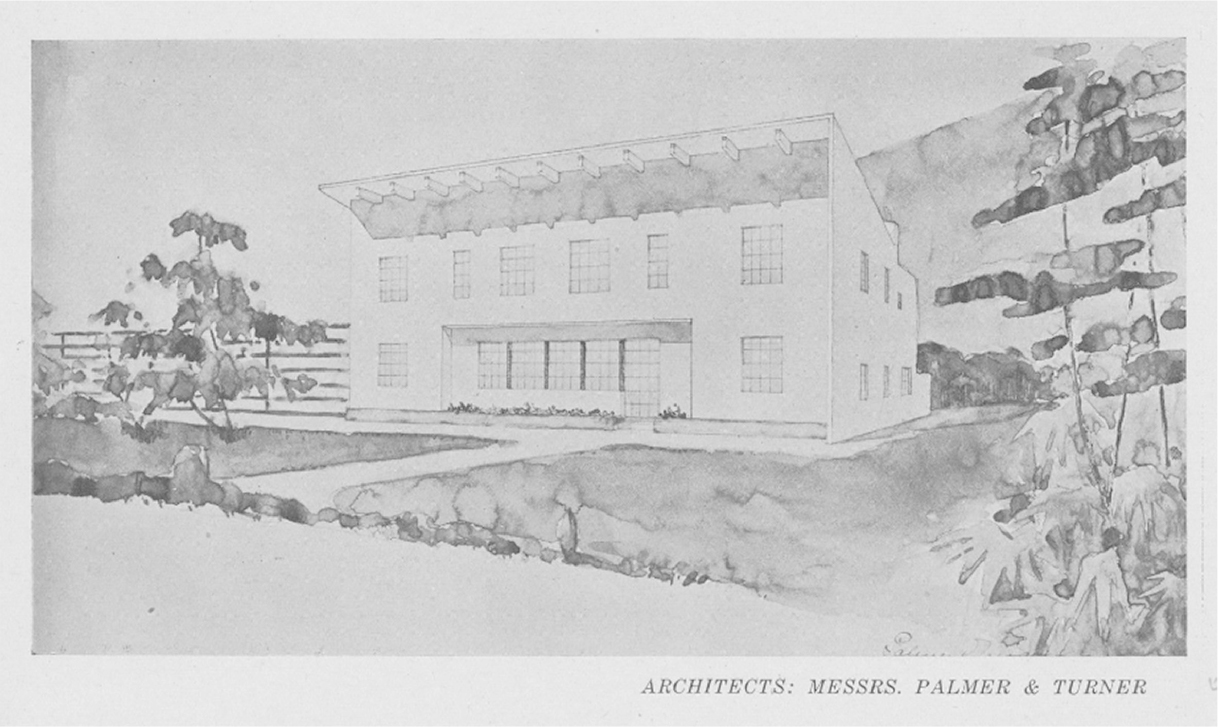

許多國家,如德國、英國、法國,都視摩登現代主義住宅(designer house/modern house)為當地的重要文化遺產,不僅彰顯城市的設計品味,也反映社會階層與生活方式的多樣。距離德國首都柏林不遠的德紹(Dessau),是1930年代包浩斯學院(Bauhaus School)的重要發源地。當時的校長、現代主義大師格羅佩斯(Walter Gropius)為學院設計了4座大師宅邸(Meisterhäuser),至今仍是小鎮引以為傲的地標。在亞洲地區如上海,仍保留了不少原汁原味的住宅建築,其中包括建築師鄔達克(László Hudec)設計的吳同文住宅。至於上世紀的香港,同樣匯聚華洋雜處的現代住宅思潮。無論戰前或戰後,摩登住宅的發展都因地勢與氣候條件,構成了華南地區特有的建築語境。

香港在1930年代開始迎來屬於自己的現代主義。包浩斯風格的「白房子」,在1920年代淺水灣酒店落成後,陸續沿港島南岸出現,成為當時新興的建築風貌。但在這股潮流到來之前,不少華商仍偏好古典風格,認為歐式建築才能夠彰顯他們顯赫的地位;1920年代間建成於堅尼地道的南固臺和顏成坤大宅,仍然可見維多利亞城山巔堡壘式的風貌。

這很大程度是受1888年所制定的《歐洲人住宅區保留條例》影響,它要求建築物的外觀和建築方式必須符合當時歐式建築的樣式。華人想居住山邊這處地方,必須證明其建築佈局不是為華人的起居而設,故此西式佈局令他們較易躋身山嶺之列,以便提升地位。踏入1930年代中期,景賢里、虎豹別墅等獨立大宅則走上另一條道路,利用西方鋼筋水泥技術重現中式亭台樓閣,展現出「中體西用」的思維,與當時包浩斯引入的時間相若。這些設計顯然受到布雜藝術(Beaux-Arts)的啟發,融入了中式特色;虎豹別墅又建於維多利亞城外的大坑道,似有回應城內歐式大宅過度集中之意。

中半山的華人富裕社區

1904年通過的《山頂區保留條例》進一步限制華人在山頂的活動,僅有何東因其歐亞混血身分得以打破藩籬。由於山下早已人煙稠密,住宅擠得密密麻麻,富裕家庭遂將目光投向中半山地區堅道、西摩道及羅便臣道等最接近山頂的邊陲地帶,興建大宅。

隨着中區主要山嶺逐漸飽和,早期發展商開始向西拓展,透過修築各式「臺」階,以階梯式方式平整山坡。1920年代,李陞之子李寶龍在西環發展七臺住宅,平台與山坡上的住宅逐步形成高尚住宅區,居民多為累積財富的華人富商。

然而,1925年普慶坊護土牆倒塌的慘劇,奪去前定例局(立法局前身)議員兼商人周少岐一家11口性命,震驚全城。這場意外令富裕家庭開始重新思考斜坡住宅的安全問題,逐漸遷往較為平坦的藍塘道等新型住宅區,以尋求更穩妥的居住環境。這場遷移潮,也推動摩登住宅向九龍及港島外圍擴展,逐步形成新的高尚社區。

華人富裕家庭的遷徙軌迹

摩登住宅的出現,不僅反映華人富裕家庭的遷徙軌迹,也展現了土地開發的新思路。當山頂仍以古典風格建築為主,甚至連抽水馬桶等基礎設施都尚未完全普及之時,新式住宅已在維多利亞城以外出現。這些住宅多配有寬闊花園,提供更舒適衛生的居住條件。它們不止是風格上的突破,更是對「區隔」(segregation)的解放—— 一種更平等、開放的社區想像,開始在城市中萌芽。

正是這一時期,別墅的概念逐步浮現。這些富戶除了既有的主要住所,往往還會另覓土地建造「別居」,這種模式隨後擴展至港九新界的新開發地區。以中區大宅余園(Euston)的主人余東璇為例,他先於淺水灣建造堡壘式住宅Eucliffe,繼而於大埔興建Sirmio,作為度假或避暑居所。此類建築在庶民生活的襯托下,更顯示出其社會地位與階層標誌。隨着家族成員逐漸增多,這些住宅被子孫繼承作為居所,「別墅」一詞也逐漸從奢侈象徵,演變為泛指「有錢人住宅」。

除了「別墅」,華人社會的住宅命名同樣頗具趣味。常見的苑、園、小築等字樣,即便出現在大戶人家,也往往滲透儒家的謙遜與含蓄;而在英文語境中的Mansion、Manor、Garden、Lodge等詞,呼應了庭園或別墅的意象。相較之下,府、邸等字眼則十分罕見,或因其過於傳統、帶有濃厚的晚清前朝色彩,在當時受英國統治下的香港,顯得不合時宜。

「尋找香港摩登現代別墅」是一項由建築師袁偉然於2024年下半年發起,並與建築師曾嘉媛及黃建彥共同執行的研究計劃,獲信言設計大使(Design Trust Hong Kong)全力支持。該計劃從地理、歷史、建築、電影及社會文化等多重角度切入,深入探索戰後香港摩登別墅的形成、發展與演變。接下來的幾篇文章,將分別以山頂、海灣、花園城市、公路及離島為主題,展開摩登現代別墅系列的巡覽,敬請期待。

文:袁偉然(建築師(英國),《香港戰後建築檔案》作者之一)

設計:賴雋旼

編輯:鍾卓言

[開眼 建築]