觀點

鄧鍵一:香港市民接觸新聞時事的世代變化

【明報文章】過去幾年,「Z世代」一詞彷彿成為了公共討論的流量密碼,無論是公共政策、消費習慣、職場生態、家庭觀念等等,大家一提到「Z世代」就特別感到興趣。有時當中難免包含了一些負面標籤,例如指他們「冇大冇細」、太過自我等等。當然我們能夠理解,任何一個時候,大家都會對那個時代的年輕人特別感興趣,會想知道他們的想法。正如十幾年前,香港社會熱烈討論「80後」,尤其是當時經歷一連串保育運動,「80後」對社會發展議程的看法,成為了政府制訂政策的其中一個焦點。

但是,在社會分析的角度,我們還需要留意「年齡效應」與「世代效應」的分別。前者指我們留意到所謂「Z世代」的特質,其實是放在任何時候一般年輕人都會有的特質,例如所謂「太過自我」,可能任何時候的年輕人都會比他們的前輩自我中心,待他們漸漸成長,也逐漸變得沒有那麼「自我」。至於「世代效應」,則強調觀察每個世代的時代特質,而那些時代特質怎樣令到在某個環境成長的一代人,具備了某種特別屬於他們的特質。例如在美國年輕時候經歷過越戰的世代,可能整體上更加反戰;年輕時候見證2008金融海嘯的一代人,整體上對就業穩定更不信任。在這意義下,有人把「Z世代」稱為「數碼原住民」(digital native),意指他們自懂事以來就已經有智能電話及各種數碼工具,這更能指出「Z世代」的時代特質。

除了「年齡效應」、「世代效應」之外,也有人提出「時間效應」(period)的重要性。即年輕人所展現出來的特質,可能其實來自大環境變化下所有人都有的狀況,未必只在年輕人身上出現。

另一方面,其實很多關於世代特徵的研究,除了關心那個時候的年輕人之外(例如X世代、千禧世代、Z世代),也有不少學者仍然留意嬰兒潮世代的狀况。畢竟,嬰兒潮世代是戰後構成世界各地政經社會狀况最重要的一代,也仍然被視為發達社會最重要的持份者。他們的轉變對我們了解整體社會,還有很重要的參考價值。

為了闡釋年齡、世代、時間各種效應的差異,本文會分析不同世代香港市民在2007至2024年間對政治議題的興趣、內在效能感(指個人對自己理解政治和參與政治能力的自我評價)、看政治新聞的時間,從而了解當中有沒有包含一些世代特質。

三方面分析世代特質

本文的分析材料來自第二波(2007)、第四波(2016)、第六波(2024)的「亞洲民主動態調查」。選取這三次調查的間距分別是9年和8年,比較容易做鮮明的世代比較。另外,我們按傳統定義劃分世代,指戰前世代、嬰兒潮世代、X世代、千禧世代、Z世代。

為了進行世代分析,在這三次調查,我們按調查年份及受訪者出生年份,整理出每次調查所屬的世代群。表一是每次調查中各個世代的年齡範圍,由於Z世代在第二及第四波調查的時候,幾乎沒有年滿18歲的合資格受訪者,因此只有在最近一次才包括Z世代。

表二至表四分別是受訪者對政治議題的興趣、內在效能感、花多少時間接收政治新聞的變化。就內在效能感一項,我們問受訪者有多同意句子「我覺得自己有能力參與政治」。愈同意這句子,即內在效能感愈高。

除了每個世代在每個調查的分數,圖表還加插了一欄直接比較第六波與第二波的差異,作為簡單的直接比較。

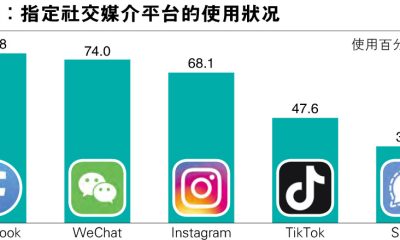

接收政治新聞時間跌勢明顯

在討論世代分別之前,我們可以先看看香港整體市民在這三方面的變化,而這三方面在最近一次調查,分數都明顯下跌,這或多或少因為2020年之後香港社會環境的整體變化。但值得留意的是,市民接收政治新聞的時間,在三輪調查展示出比較明顯的逐步下降趨勢,這涉及到整體資訊環境變化下,信息競爭令市民少花了時間留意政治新聞。這些轉變,正是上述提到的時間效應。

另外,如果把每輪調查視為一個獨立研究,每個獨立時段的所謂世代比較,其實是年齡比較。例如三輪調查都一致反映出,較年輕的受訪者對政治議題的興趣比較大,內在效能感也比較年長的受訪者高。換言之,它們反映出來的更大程度上是年齡效應,即放在任何世代,較年輕的人都可能有上述特質。

至於世代效應,嬰兒潮世代的政治態度特別值得注意。正如剛才提到,因為宏觀環境轉變,香港市民整體上對政治議題的興趣和內在效能感都顯著下降。但是相對來說,嬰兒潮世代的下降幅度都最輕微。雖然相對其他世代,他們的分數一向不是特別高,但是在外在環境重大變化下,他們在這兩方面的一致性值得進一步探討。

年輕世代政治態度韌性較低

接收新聞習慣未見太受環境個人影響

由於Z世代還年輕,我們難以直接進行長期比較。但是在表二至四最後一欄,我們嘗試比較每個世代跟他們的上一代在相似年齡範圍的差異,以此觀察Z世代跟其他世代的分別。例如,千禧世代在第六波進行的時候是28至43歲,X世代在第二波的時候是27至42歲,即我們可以比較每個世代(除了戰前一代)跟他們上一代在十幾年前,大家差不多年齡層時候的分別。這方面有幾點值得留意:

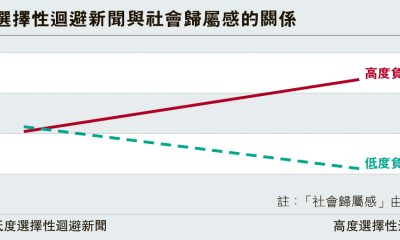

(一)除了嬰兒潮世代,其他世代市民都比他們的上一代在十幾年前相似年齡範圍的時候,對政治議題更不感興趣,內在效能感也更低。這再印證了嬰兒潮世代在這兩方面的政治態度有某種韌性,不容易受外在環境影響。

(二)然而,嬰兒潮世代的這種韌性,並沒有體現在他們接收政治新聞的行為上。反而,雖然市民接收政治新聞的時間整體上愈來愈少,但這個跌幅在愈年輕的年代就愈細。如果留意Z世代,他們接收新聞的時間跟千禧世代十幾年前差不多年紀的時候,甚至幾乎一樣。換句話說,雖然較年輕的世代在政治態度的韌性並不如嬰兒潮世代的市民;但是,他們接收政治新聞的習慣,卻沒有太過受外在環境及個人政治態度影響。這可能因為網絡環境令他們接收新聞資訊容易了,也有可能是過去幾十年公民教育的成果,這些都尚待進一步研究。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[鄧鍵一]