觀點

洪雯:「貼地金融」(十二):從財富推動型經濟,走向多元動力驅動

【明報文章】過去二十幾年,隨着金融業迅速發展,香港崛起成為國際金融中心,獲得了「紐倫港」的美譽。1998年,金融業的增加值佔香港本地生產總值的10.5%;到2023年,這一比例達到24.9%,25年間翻了1.4倍,成為香港經濟結構中最大的產業和最核心的競爭優勢。

財富推動型經濟

然而,過去這些年間,在金融業迅速崛起的同時,香港其他產業出現了離岸化和空心化的趨勢。製造業幾乎全數流失,從1980年佔本地生產總值23.7%,一路下降到今日只約1%。在香港製造業移出後,直接為製造業提供服務的生產性服務業(producer services)在經歷高峰後,也出現了空心化和離岸化的趨勢。比如,與製造緊密相關的貿易及物流業,在最高峰期的2005年對GDP的貢獻達到28.6%,是香港最大的產業;但到2023年僅為18.8%,下降了幾乎10個百分點;對就業的貢獻從2007年最高峰時的83.6萬人,下降到2023年的57.6萬人,減少了足足26萬個就業崗位。

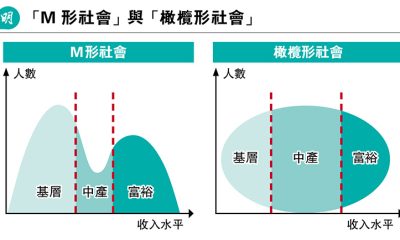

在上述趨勢下,我們的產業結構愈來愈單一;原來的四大支柱,逐漸變成金融一枝獨秀,新的經濟增長點一直沒能成長起來,而零售、旅遊等消費性服務業在疫後亦面對轉型挑戰。隨着經濟基礎愈走愈窄,青年人向上流動的職業選擇自然也愈來愈少,社會結構出現兩極分化;即便整體失業率處於相對較低的水平,但實際上能提供向上流動機會的中產職位不多。

顯然,若不推動產業結構轉型,香港愈來愈走向財富推動型的經濟體(Wealth-driven Economy),即本地經濟增長更多依賴金融資產和房地產的價格上漲,而不是技術升級、生產力提升或實體經濟的擴張;在個人收入方面,「以錢賺錢」、「以房賺錢」的財富效應,比通過勞動獲得的收入更為顯著——這些,我4年前在拙作《兩個香港的彌合之路》(商務印書館,2021年)一書中有深入探討,此處不贅。

拓展多元發展動力成為共識

財富推動型經濟發展模式,是香港的優勢,也是制約。2023年,金融業以7.3%的就業人口、3.6%的總人口,創造了全港24.9%的GDP,其高增值、高效率可見一斑。可是,這一數據也正正顯示了,無論金融業再發達,對就業的貢獻其實有限。即便未來金融的GDP的貢獻比例進一步提升,能真正進入這個行業的,也只是小部分的精英——這是由金融高增值的特性所決定的。

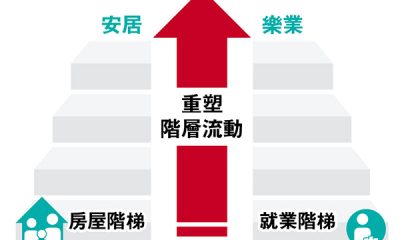

當然,金融業通過帶動相關服務業(如法律、會計、諮詢等)的發展、對公共財政的貢獻,以及金融精英們的消費,對整體經濟帶來正面的乘數效應和滴漏效應。可是,過去25年間,隨着其他產業競爭優勢的弱化、經濟結構的單一化,香港社會貧富分化和階層流動減弱的趨勢更為明顯,清晰顯示了單單靠金融業及其所帶來的乘數效應和滴漏效應,滿足不了全體港人發展的需求,難以讓大多數人實現向上的階層流動。

港需拓展多元發展動能

近年,國際經濟危機頻發。各國現實讓我們看到,經濟結構多元、實體產業堅實的經濟體,在風險面前顯現出更強韌性及復元力。而且隨着國際及區域競爭愈演愈烈,加上科技更迭愈來愈快,所帶來的「創造性破壞」往往會顛覆各行各業傳統經營模式——這些,為香港帶來警醒:我們無法再依賴現有日趨單一的產業格局來應對未來的挑戰;香港亟待開拓新的經濟增長點,讓經濟邁向適度的多元化和實體化,塑造能適應現代國際競爭的產業格局,亦為不同背景、不同能力的市民創造多元的向上流動的機遇。

所幸,推動香港從單一的財富推動型發展模式,走向多元發展動能驅動的模式,已在國家及香港社會層面成為共識,甚至行動。在「十四五」規劃給予香港的八大中心定位中,國際金融中心、貿易中心、航運中心和航空樞紐定位是希望香港鞏固傳統優勢;而國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、亞太區國際法律及爭議解決服務中心及區域知識產權貿易中心則是希望香港積極開拓新的優勢——顯然,國家冀望香港能積極轉型,拓展多元發展動能。

為配合八大中心的發展,這一屆政府上任以來,對政府組織架構進行了改革,提出了一系列產業發展的藍圖,亦開始嘗試轉變政府角色,在經濟發展中擔當更積極的作用。剛剛發表的最新一份《施政報告》設立了專章談及「產業發展和革新」,特首在立法會回答議員提問時亦表示,本港多年來在產業結構上很少「動手術」,現在需要大力推動新興產業發展,把「高效市場」和「有為政府」更好結合起來——這些突破,值得肯定。

金融是推動產業變革的引擎和工具

金融的本質是經濟的血液、是資源配置的藝術;香港要推動施政報告所說的「產業發展和革新」,必須用好金融這一香港核心競爭優勢。

香港是國際金融中心,但過往金融業的繁榮和優勢與本地經濟結構的轉型未能深度結合。本系列文章的核心主張,正是重新審視金融的角色——它本身既是目標,更應是推動香港產業變革的引擎和工具;金融的價值不僅體現在國際資本的流動中,也應扎根於本地,為香港的經濟多元化、實體化注入動力,讓香港從「財富推動」的單一邏輯,轉向多元發展動力驅動的新發展模式,讓更多市民分享發展紅利——這便是「貼地金融」這個不太專業的表述的本意。

故此,香港金融業既應積極拓展國際業務,亦應同時加入「本地視角」(local dimension)和本地關懷;既追求金融本身的發展,亦需重新定義金融的價值,回歸金融的工具屬性,使之成為香港實現經濟發展願景和解決本地社會問題的重要工具和手段。而欲落實這一轉變,我們可以創立一系列的金融工具,讓政府可以利用這些工具來參與塑造經濟結構、解決社會問題,邁向「適度有為」。

在這一目標之下,本系列文章在11個範疇提出了初步構想,包括:發展科技金融、讓上市規則貢獻實質經濟、釋放香港投資管理有限公司潛力、發展知識產權融資、研究成立「港版矽谷銀行」、發展供應鏈金融、影響力投資、航空金融、利用金融工具供應可負擔租住房屋、構建「文、創、藝、體」投融資體系及探索數據金融。此外,我在早前文章探討過的利用微貸金融,賦能基層自立(刊2025年3月27日),此處不贅。這些方向的共通點在於:以金融為槓桿,將國際資本與本地產業發展需求連結,撬動產業鏈條在本港的延伸與升級,或引導資本投向社會痛點,實現經濟效益與社會價值的雙贏。我認為,金融完全可以成為政府邁向「適度有為」的政策工具箱中的關鍵一環,讓政府主動參與塑造經濟結構。

展望未來,香港的金融業應更積極地與國家戰略對接,包括配合人民幣國際化、內地企業「出海」等,同時深耕本地需求,培育創科、新型工業、文化創意等新興產業。惟有將金融的「國際視野」 、「國家戰略」與「本地視角」三方面有機結合,兼顧金融自身的發展,又推動其他經濟增長點在本地的形成,才能讓香港擺脫產業結構單一的困境,搭建更包容的就業階梯(本系列完)。

作者是立法會議員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[洪雯]