觀點

盧文端:施政報告牢牢抓住高質量發展牛鼻子

【明報文章】李家超行政長官新發表的施政報告,雖然沒有為博取掌聲而大手「派糖」,但各界市民和社會輿論的反應卻非常正面。出現這種積極效果,既是因為市民對政府施政的理解和支持,也在於李特首的施政報告切實回應了香港的發展需要和民生訴求。

本人的基本評價是:這份施政報告以習近平主席的治港方略為引領,牢牢抓住了高質量發展牛鼻子。具體體現在4個方面:一是牢記中央囑託:聚焦發展要務,以深化改革新思維推動高質量發展;二是抓住發展引擎:加快北部都會區建設;三是鞏固經濟基石:推動產業發展;四是落實發展目標:以經濟增長基礎保障改善民生。

牢記中央囑託:聚焦發展要務

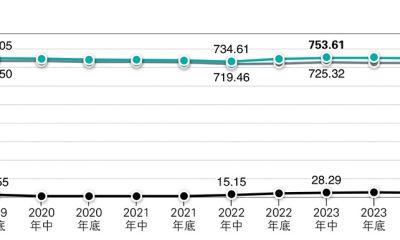

有媒體統計,在施政報告正文及附件中,出現次數最多的5個關鍵詞,「發展」二字居首,共365次;其後4個為「經濟」、「教育」、「人工智能或AI」、「科技」,分別為104次、99次、97次及80次。「發展」一詞在所有關鍵詞中鶴立雞群,恰恰是說明李特首牢記中央囑託,將發展作為施政報告的主線。

習主席心繫香港,香港發展一直牽動他的心。關於香港發展,習主席有一段經典論述:「始終聚焦發展這個第一要務。發展是永恆的主題,是香港的立身之本,也是解決香港各種問題的金鑰匙。」中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在今年6月《港區國安法》公布實施5周年論壇致辭中,特別強調要「統籌高質量發展和高水平安全,加快推進香港由治及興,在強國建設、民族復興進程中發揮更大作用、實現更好發展」,並從4個方面論及如何實現高質量發展:一是貫徹總體國家安全觀,以高水平安全護航高質量發展;二是發揮香港內聯外通獨特優勢,以開放促進高質量發展;三是善用香港法治「金字招牌」,以法治保障高質量發展;四是維護好行政主導體制,提升特別行政區治理水平,以改革推動高質量發展。夏主任這個講話,明確傳達了中央對香港開創「一國兩制」事業高質量發展新局面的希望和要求。

高質量發展是我們國家全面建設社會主義現代化國家的首要任務,是強國時代發展的顯著特點。事實上,在中央政府的大力支持下,今年的施政報告主動對接國家發展戰略,積極部署高質量發展,包括:加快發展北部都會區,推動產業發展和革新,參與粵港澳大灣區建設,鞏固香港國際金融、貿易、航運中心地位,教育、科技、人才一體化發展,文化、體育、旅遊協同發展等等。即使李特首在強調改善民生是其施政最終目標時,也不忘同時指出:經濟增長是改善民生的基礎。

抓住發展引擎:加快北都建設

重大建設項目是香港高質量發展的載體和動力。北部都會區佔香港土地面積三分之一。北都建設是香港長遠發展之所繫,既可實現「南金融、北創科」的規劃佈局,解決香港土地短缺和產業單一化問題,更是實現經濟產業升級轉型的重要抓手和龍頭引擎。

北都發展進度未如預期,李特首「心急如焚」。施政報告提出大手筆改革措施,宣布成立由特首親自主持的「北都發展委員會」,制訂北都各發展區的營運模式,推動大學城建設,以提升決策層次;同時,簡化行政流程,訂立「加快發展北部」專屬法例,授權政府為提速北都發展制定簡化法定程序。這些舉措觸及北都發展的頂層設計以及執行機制,通過體制創新,打破過去層層審批、效率低下的困局,為北都發展拆牆鬆綁,以加快引進及培育產業落戶。這一套組合拳為北都發展提供了制度保障。

鞏固經濟基石:推動產業發展

產業是經濟發展的基石。不論是北都發展以至國際創科中心的建設,都需要有各種產業落戶,積極培育更多新興企業。其中,創科發展更離不開產業抓手,特別是龍頭企業。香港在創科發展上具有獨特優勢,現在關鍵是如何善用香港優勢,推動產業發展。施政報告提出了兩個方向:

一是搶先在人工智能等新興產業上佈局,包括成立「AI效能提升組」推動AI產業的應用和發展,提出以「場景招商」,推動如杭州六小龍等龍頭或具引領性的創科企業在港發展等;

二是制訂促進產業和投資的優惠政策包,涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠,大力引進產業進駐。

這兩方面的措施體現政府在產業政策上的新思維,不再囿於以往的積極不干預,而是更好地結合「有為政府」和「高效市場」,在產業發展上敢於引領、全力承擔、加速推動,展現特區政府的引導和推動角色。

落實發展目標:惠民生添幸福

悠悠萬事民為大,一枝一葉總關情。李家超特首一直將「惠民生、添幸福」作為施政的重中之重。他在施政報告中明確表示,改善民生是其施政的最終目標,讓市民有更好住房、打工仔有更多收入、長者有更好照顧、青年有更好發展。

施政報告將民生作為施政的落腳點,針對市民「急難愁盼」等問題提出針對性措施,包括推出組合拳政策鼓勵生育,減輕家長負擔,加強育兒支援;增加公營房屋供應,豐富置業階梯,協助市民上車安居;加強照顧長者,完善社區照顧,擴大內地安老,讓長者老有所依,安享晚年;重視精神健康,保護青年學子。施政報告在醫療護理、社會福利、保障勞工、關愛共融等9個與市民生活息息相關的重要範疇,都推出多項措施,投入了大量資源,對準民生的痛點和難點提供支援,切實提升市民的獲得感和幸福感,展現特區政府的民本情懷。

作者是第十屆全國僑聯副主席、中國港澳台僑和平發展總會會長

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[盧文端]