觀點

何濼生:產業政策的理論和手段(上)

【明報文章】傳統上,產業政策又稱工業政策,泛指政府刻意支持若干被認為重要或值得扶持的工業。諸如日本、韓國、台灣、新加坡等經濟體的工業化和經濟轉型之亮麗成績,廣被認為是產業政策成功的範例。

日本通商產業省(Ministry of International Trade and Industry, MITI),是今天經濟產業省的前身。二戰結束後,MITI於1949年成立,百廢待興之際,MITI特別關注一些關鍵工業如鋼鐵、汽車和電子的發展,一方面引入外國技術,另一方面向該等行業給予多方面支援,在稅務、關稅、補貼、基建、信息等多方面促進行業發展。

韓國、台灣、新加坡等經濟體亦有類似政策。韓國工業化初期,實行進口替代政策,重點發展應對本地市場需要的輕工業,如紡織、食品加工等。林毅夫教授批評import substitution違反比較優勢理論,但工業起步初期,國內市場提供本土工業初試啼聲之便,亦有其合理性。1960年代末至1980年代,隨着資本累積,韓國開始有條件發展鋼鐵、化工、造船、汽車等重工業。政府為關鍵企業提供貸款、補貼和保護性的政策,對相關企業幫助極大,惟也引致財閥冒起,反過來左右政治。然而韓國經濟冒起之快,當天的工業政策仍居功不小。

台灣早於1960年代初期,開始規劃位於基隆市的六堵工業區。其後多個工業園區相繼出現,最多人熟悉的是1975年開設的新竹產業園區;隨着產業升級的需要,1980年再開設新竹科學工業園。

星洲積極有為 值得虛心學習

新加坡則早於立國之前的1961年,已開始興建面積逾60平方公里的裕廊工業區(Jurong Industrial Estate)。星洲自1965年立國以來,一直由人民行動黨執政,從未間斷。政府積極有為,一方面填海造地,一方面積極引資,並刻意保持製造業在本地生產總值(GDP)佔比20%以上。新加坡近年再發展了面積達6平方公里的Jurong Innovation District,一心為新加坡打造先進製造業樞紐。主導這些建設和為新產業提供種種支援的,是1968年成立的JTC Corporation(JTC)。星洲國策務實有為,並處處顯出既看懂人性,又懂以全局觀治國,值得我們虛心學習。

香港早期工業發展 可謂異數

相比日本和「四小龍」其他成員,香港是一個異數。本港早期的工業化,差不多完全沒有明顯的政策支持。香港工業化始自上世紀50年代。中國大陸解放初期推國有化和計劃經濟,又被西方大國制裁,大量資金、工業家和勞動力從內地湧到香港,造就了工業發展的條件。

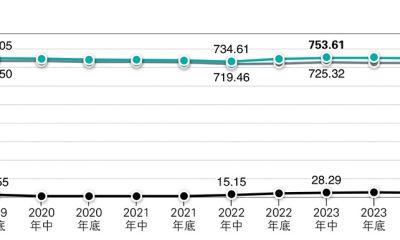

香港政府直到1980年代,都奉行「大市場小政府」的自由主義不干預政策。當時香港做的,無非是在觀塘等地興建工業大廈和大量徙置區公屋。1970年代,徙置區公屋變成質素較佳的廉租公屋。面對保護主義,港府積極爭取較佳條件,如高一點的配額和低一點的關稅等。為開闢新市場和吸引外資,香港1966年成立貿易發展局;為推動工業創新,1967年成立生產力促進局。香港工業邨公司1977年成立,其管理的3個工業邨,面積僅2.14平方公里;相比達60平方公里的裕廊工業區,簡直是小巫見大巫。2001年5月7日香港工業邨公司解散,併入香港科技園公司。科技園公司管理的科學園面積,也只有22公頃。

儘管香港長期沒有產業政策,其早期的工業發展卻令人刮目相看。上世紀70年代,香港在不少領域都是世界第一。學者鄭德良指出:「1950至1974年的25年間,出口貿易總額增加了7倍多,而香港產品的出口卻增加近55倍。」曾處世界出口首位的香港產品,包括服裝、玩具、蠟燭、手電筒、塑膠花、手表等。香港製造業工作人口,曾高逾80萬。

然而時移世易,2023年(今年發放最新數據)製造業佔香港GDP的比重僅得1%,服務業佔比則攀升至93.5%。這是市場差不多完全自由運作的結果。顯然,新加坡製造業佔GDP逾20%,是「有為政府」蓄意造成。當天星洲有遠見地在還未立國期間大舉填海造地,早期的計劃已打算開發36平方公里土地,預留輕重工業、軍事工業及住宅地,1969年達標率已逾半;其後1968年成立的JTC繼續造地,並全盤計劃按工業發展需要的各種設施,積極招商引資。

若不徵外勞稅 中介有可能濫收費

香港因金融和服務業發展加快、工資上升,更值1978年後大陸改革開放,製造業大舉北移,本土製造業的GDP佔比不斷下跌,並因土地和勞工兩個瓶頸制約下,難以吸引大型製造商進駐。相反,星洲除以填海造地解決土地瓶頸問題,更以大量吸納外勞解決勞工不足問題。

要注意的是:新加坡不設最低工資,對外勞也不設最低工資;但如要引入外勞,僱主對本地僱員必須支付不低於「合資格薪酬」(Local Qualifying Salary)的工資,並按公式計算外勞配額。此外,當地僱主也要按工種繳付不同外勞稅(foreign worker levy)。筆者早於1991年,已建議香港向僱主徵外勞稅。由於香港工資水平遠高於外勞在原居地的工資,若不徵外勞稅,徒製造機會給外勞介紹商濫收介紹費(可以不同形式收取)。星洲對技術要求高的徵較高外勞稅,反而減少了外勞因欠巨債要借貸的個案。

新加坡當然也控制引入外勞的規模,它對不同行業制定不同的外勞倚賴比率(dependency ratio):建造業最高,達83.3%;服務業最低,35%。低技術的外勞稅為每月330新加坡元(約2000港元);高技術的為650新加坡元(約4000港元)。服務業外勞稅較高,按技術水平徵收450至800新加坡元(約2700至4900港元)。聘用外傭的外勞稅為每月300新加坡元(約1800港元);第二名外傭加至450新加坡元(約2700港元)。

星洲善用市場 駕馭人性

筆者欣賞新加坡的產業政策,它有遠見、有全局觀,對自由市場駕馭能力高,懂得利用政策提高市場效率,也對政策的成本和效益拿揑分寸。於宏觀政策上,它堅持管控新加坡元對一籃子貨幣的匯價;在網約車方面,它懂得其利害、管控適度,適時讓它發揮應有功能。政策背後,是善用市場、駕馭人性,強調自力更生、和諧社會,並在對外開放之餘把持自己的方向和自主,值得借鏡。

參考資料:

(1)ASEAN Briefing, “A Guide to Foreign Worker Levies in Singapore”

(2)新加坡人力部網頁

(3)鄭德良(1984年)《香港經濟問題初探》,中山大學出版社

(4)Ho, Lok Sang, P. W. Liu, and K. C. Lam, (1991). “International Labour Migration: The Case of Hong Kong”, HKIAPS Occasional Paper. The Chinese University of Hong Kong.

作者是嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所前所長、香港教育大學應用政策研究及教育未來學院兼任教授

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[何濼生]