副刊

巴塞隆拿巴特略之家修復煥新 見證高第建築與街區更新的時代變遷

【明報專訊】6月,隨着西班牙多地爆發針對「過度旅遊」(overtourism)的抗議,加泰隆尼亞首府巴塞隆拿也捲入了這場爭議之中。示威者不滿城市物價飈升,短期出租公寓推高了租金,令當地居民生活成本節節上升。他們認為問題的根源在於每年湧入的大量觀光客,為城市和居民生活帶來了龐大壓力。

若你問遊客為何而來,不少人會一致回答:為了一睹高第(Antoni Gaudí)那些舉世聞名的建築作品。不過,這位象徵加泰現代主義的大師,其作品散布巴塞隆拿的主要觀光區,這情况無可避免地對當地居民的日常生活帶來干擾。正是如此,民眾的示威活動,也因此選取遊客熱點如奎爾公園(Parc Güell)舉行,另有抗議者在街上以水槍向遊客噴射,以此表達憤怒與無奈。

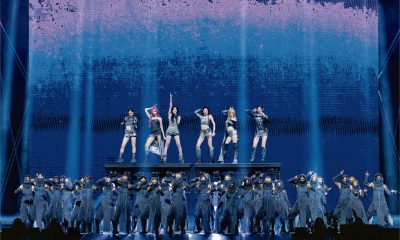

在這場風高浪急的示威潮下,位於格拉西亞大道(Passeig de Gràcia)上的巴特略之家(Casa Batlló),歷經數年的修復工程,終於在6月重新對外開放。

「Casa」在伊比利亞語系裏帶有「寒舍」的意思,但在當時的語境下,這個詞常是上流人士對自邸的謙稱,實際上它們往往是富麗堂皇的大宅,還可能附帶大片葡萄園或私人莊園,象徵着顯赫的身分地位。然而,巴特略之家並不屬於這類鄉郊邸宅,但亦不是等閒之輩:它是19世紀中期隨着巴塞隆拿城市擴張計劃(The Cerdà Plan)推動街道拓寬而興建的一列列排屋之一,屬於城市化進程下的現代都市住宅的產物,見證了加泰步入20世紀後對摩登住宅的形式演變。

「Manzana」街區:前屋後園的模式

時維1850年代,舊城區公共衛生惡化與不敷應用,加泰當局決定拆除舊城城牆,展開大規模的都市重建。作為擴張計劃的總規劃者,當時工程師塞爾達(Ildefons Cerdà)構想以棋盤陣列的方式來計劃新城:以筆直的街道編織成網,每個方格的邊角以45度角斜切,使街角釋出更寬敞的視野與通風空間,形成一個又一個呈八角形、均等獨立的街區。由於這些街區形狀酷似蘋果,因此當地人便以西班牙語中「蘋果」一詞manzana作為街區的暱稱。

在1860年的原城市擴張計劃中,位於「擴展區」(exiample)的每一個manzana,其中央空間皆被預留為開放綠地,以確保每戶都能享有充足的陽光與空氣。然而,並非街區的每一面邊界都允許建築物興建覆蓋綠地,而且當時對建築高度和分佈有嚴格規定,例如建築物最多只能興建4層、每個街區的建築物僅能分佈在最多三面的邊界,不得完全包圍中央庭園。因此,有些街區,尤其是住宅區,在構想中只有東西兩側設有建築,形成寬闊的綠化長廊。這種前屋後園的模式,顯然地來自加泰近郊的構想,比1890年代末英國城市學家霍華德(Ebenezer Howard)提出的花園城市(Garden Cities)理論早了近40年。

巴特略之家修復焦點:後立面與後院

巴特略之家的修復工程,主要聚焦於大宅背部的整修。自上世紀50年代的局部修復起,巴特略之家背部立面的狀况不如外街立面般完好。經歷佛朗哥時期(1936-1975)以及歲月洗禮,更是洗盡鉛華,冷氣機亦外掛於牆身,令後院看來殘破不堪。直到近年的修復工程啟動後,團隊才着手將欄杆漆上金色,並重新校準牆身色彩。研究團隊研究和比對不同時代的油漆塗層,發現奶白塗層其實暗藏了一種褐灰色的物質,原來後立面所使用的色彩與主立面幾乎相反,猶如一幀菲林底片般色調反轉。後庭空間逐步恢復至接近原來的樣貌,令原本早已被遺棄的中央庭園,重新受到媒體關注。

作為修復團隊的建築師,Xavier Villanueva在巴特略之家後庭的末端,注意到一段以破碎磚塊砌成、當地人稱之為Trencadís的牆體,突兀地出現在波浪形牆身的中央。經過歷史照片的比對,修復團隊確認了那裏原有一座以「懸鏈拱」(catenary arch)組成的結構。這是高第最具代表性的結構——透過懸掛鐵鏈、倒置模型等方式做實驗,把這種自然受力的平衡狀態廣泛應用,如用於米拉之家(Casa Milà)及聖家大教堂(Sagrada Família)的穹頂上。

高第對自然的浪漫化演繹

如果你對「綠化」的想像,是置身於林木扶疏的大自然之中,那麼高第的理解則截然不同。從現代城市綠地的角度來看,他的設計更像是一場對自然的浪漫化演繹,而非實質的綠化實踐。在他眼中,「綠地」並不依賴大量植栽,只要建築能夠打破直線、擁抱不規則與曲線,亦能喚起人們棲息於林木之中的感受。當富商巴特略(Josep Batlló)購入這棟位於筆直街區中的傳統排屋後,交由高第改建時,高第便把屋內的直線幾乎推倒重來,透過磚石鋪地、波浪狀的圍牆、鑲嵌彩陶的石椅與平台,製造一種有機(organic)的空間感,模糊室內與戶外空間的界線。

這種對自然的演繹也同樣體現在奎爾公園之中——這座城市綠肺於百年前正式對市民開放,而6月也因示威行動再次成為焦點。高第當年得到發展商奎爾(Eusebi Güell)的委託,根據當時英國的花園城市理論,規劃60戶高尚住宅,並以一座私人花園為中心,為中產社群提供遠離喧囂的生活環境,並連結巴塞舊城區在20世紀初城市的綠化改造計劃。不過,計劃胎死腹中,花園在1926年正式向公眾開放,百年後的今天成為全球觀光熱潮下的景點。

聖家大教堂預計將於明年完工,適逢高第逝世100周年,象徵這座歷時逾140年興建的大教堂即將展開新一頁,勢必引發新一波旅客朝聖的熱潮。巴塞隆拿市政府也加緊推動城市轉型,並通過法案率先試行9個街區整合為「超級街區」(superblock),以減少車流、拓寬行人空間,並提升城市綠化比例。當更多街區亦正陸續加入這項計劃,意味着掀起另一波現代城市更新的浪潮。這場市區更新運動不僅呼應了當年舊城改建的宏願,也在追求永續旅遊的同時,持續反省城市的宜居性,以應對未來市民與遊客之間日益增長的矛盾。

文:袁偉然(戰後建築研究檔案(FAAR)成員)

設計:賴雋旼

編輯:謝秋瑜

[開眼 建築]