副刊

香港故宮「擺駕」上海張園 Labubu穿梭山水間

【明報專訊】南京西路以南,茂名北路以東,穿過人潮洶湧的旅遊街,轉入一方舊弄堂,眼前竟有一座「園林」——上海張園。它被稱作「海上第一名園」,因為它見證過上海太多第一:第一盞公共電燈在此點亮,第一架電單車在此亮相,第一次華人電影公映在此舉行。

這幾天,張園又多了個第一:香港故宮第一次帶着港漫、Labubu、霓虹燈飾與旺角夜景「擺駕」上海。一座張園、兩個城市、16名藝術家,在展覽「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」中,記錄城中風景,敘說山水人情。

香港讀者或許覺得陌生——上海張園,到底是怎樣的地方?繁華鬧市中,又有着怎樣的山水?在香港故宮文化博物館館長吳志華眼中,在博物館、美術館林立的上海,張園是個「不那麼傳統的空間」:它有悠久的歷史——建造於清末,1885年向公眾開放,是上海第一個向公眾開放的私家園林,孕育出眾多大型公共活動,孫中山曾在此演講,眾多名流亦曾在此居住;它還與現代城市完美融合——如今,酒吧、餐廳、精品店在此集聚,古樸建築中,滿是繁華城市的印迹。難怪王家衛拍《繁花》講述新舊交融的上海,主要取景地便選址張園,一座園林,見證一段變遷,自成一段城市歷史。

「這裏(張園)有悠久的歷史,做現代與傳統的對話非常合適」,吳志華如是說。而在策展人鄭嬋琦眼中,張園不僅見到古與今,還可以演繹東與西:「香港當代的藝術家在創作時,常常會向西方的藝術發展;而這一次(在張園的展覽)則希望藝術家結合中國傳統文化來呈現當代表達。」

北歐精靈現身宮牆 演繹古今、東西

古與今,東與西,如何匯聚於一方園林?走入張園,一眼便見到那個紅遍全球的精靈Labubu。啟發自北歐童話的精靈家族躍上張園牆壁,一幅《在故宮的紅牆黃瓦下開一場精靈派對》,Labubu與其朋友們站在朱紅色的故宮宮牆前滿臉笑意,引得一眾記者化身粉絲合照「打卡」;還有幅《精靈的園林歷險》,Labubu置身園林中,穿梭山水間。鄭嬋琦分享,邀請「Labubu之父」藝術家龍家昇創作時,曾表示希望見到故宮元素。於是,來自北歐的精靈現身宮牆,還將「照片」寄來上海。

Labubu正對着香港畫家黃進曦的系列作品。一個人獨坐在長椅上,望着光影朦朧的公園,似在等待蜿蜒山路的另一邊有人出現——那是他的新作《香港公園等》,畫中場景原來是半山上那個香港公園。還有幅《又話喺動植物公園等嘅?》,同樣是一人一椅作伴,這次的「見面地點」選在動植物公園的噴水池前。另幾幅畫,有搖曳竹林與浮動月光,靚麗色彩勾勒出眾多香港的公園景色,令人不禁聯想:張園之於上海,會否就像公園之於香港?高樓林立,城市擁擠,但若尋得一個無人角落靜坐,也可在靜謐中獨享月光。

《庭院物想》共創夢幻空間

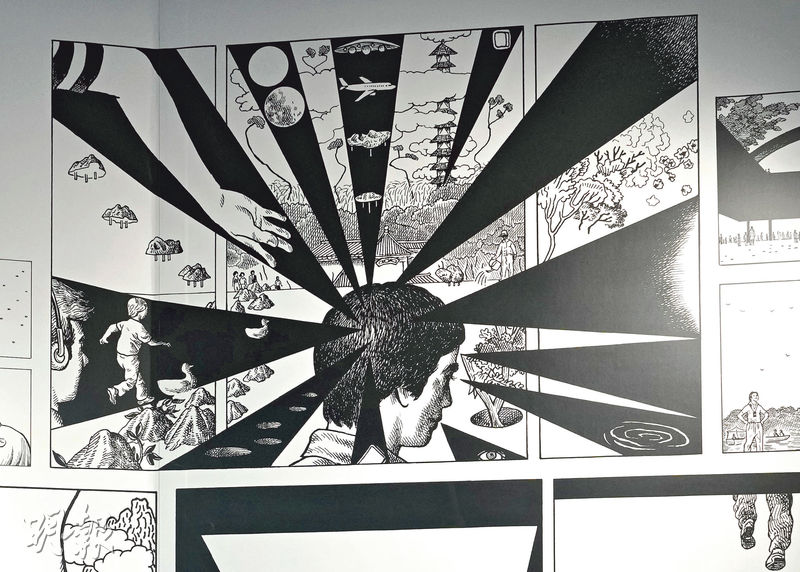

再往前,轉入一條走廊。牆上是漫畫家利志達的漫畫《庭院物想》,「故事發生在一個下午,一個屋邨。一個百無聊賴的男人在閒逛中腦內發生的故事。路人也發現了他腦中的故事,於是在幻想的世界中,將他的幻想實現」,利志達說。細看漫畫,男人的腦中幻想,是構建一座巨大的園林:天井中生出巨大盆景,飛機從屋簷邊擦過,古人與今人共同穿梭在亭台樓閣間。利志達說,整個故事「荒誕如通靈」;鄭嬋琦笑說,正是因為這些「無邊際的想像,才給了觀眾無限的幻想空間」。她在策展時特意將利志達的漫畫擺放在走廊一側,走廊另一側,透過雕花窗櫺,可以望見張園景色,「人與地方的互動,在這裏建立了一個有趣的空間,真真假假、幻想與現實,將這個地方變得夢幻」。

又一山人城市見聞化「山水」

山水園林,可真可假;用不同的眼光,有人見山是山,亦有人見山非山。就像藝術家又一山人的作品《我看山。便是山》,漆黑房間內亮起幾塊屏幕,他說這是過去30多年間拍下的照片,會將它們選出,是因為疫情那幾年對於生活的見解發生變化,「愉悅的生活、困惑的生活,要如何去回應?大家都說,外面是委靡的世界,我們出不去」。他認為困於疫情中與困於城市中有相似之處。「就像香港與上海,都是好繁忙好熱鬧的城市,但身處其中的我們要如何自處?」身處繁忙城市中的見聞,被他化作許多「山水」——牆上水漬、股票波動、剪頭髮碎在地上堆疊出弧線、舊衫上的汗漬在搓洗後泛起灰白……又一山人說,這些都是山,「其實我們要怎樣去面對這個世界?陶淵明的詩句說,問君何能爾,心遠地自偏」。

一座張園,裝下香港與上海的雙城故事;走出展覽,投身繁忙街道中,又要去何處尋山水?或許不必遠赴山林,在城市轉角、在玻璃幕牆的倒影,甚至在商店貨架上Labubu的笑臉裏,都能找到那片流動的山水。畢竟,心若有棲處,處處是滄浪亭。

城市脈動──中國傳統文化再詮釋

日期:即日至7月31日

地址:上海市靜安區茂名北路 280號張園 W1

詳情:bit.ly/3GpXv8y

文:王梓萌

設計:賴雋旼

編輯:梁曉菲

[開眼 一場show一次旅行]