觀點

葉兆輝、楊利、鄧立名、陳一樊:香港收入不平等的反思和出路

【明報文章】香港回歸28年,本地貧富懸殊問題依然未見顯著改善。以2024年為例,香港樓價與收入比率平均值為22年,意味本港中等收入就業人士平均要不吃不喝、工作儲錢22年方能置業,難度遠超新加坡(平均10年)和其他地方。雖說貧富差距乃發展地區普遍現象,但我們團隊最新研究揭示,本港收入不平等的核心矛盾已從性別、出生地等傳統因素,轉化至產業單一化與教育斷層等結構問題,正逐步重塑社會流動格局。

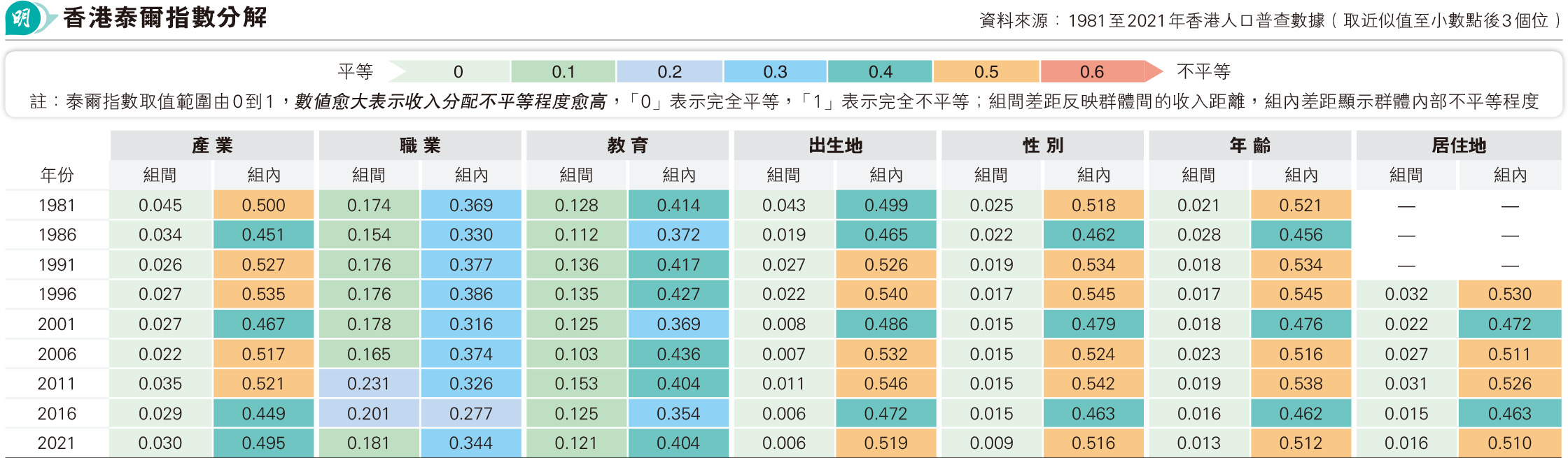

1981至2021年間,香港人均GDP(本地生產總值)增長逾8倍,惟收入不平等現象始終伴隨經濟增長。研究團隊運用「泰爾指數」(Theil index;註1)分解數據,剖析「組間差距」(between)與「組內差距」(within)變化(見表),清晰呈現40年來本地社會經濟發展中在結構上所發生的深層矛盾。

人口特徵影響力式微

研究顯示,出生地、性別、年齡、居住地等傳統變項,對「組間」收入差距的影響顯著減弱。性別「組間差距」,從1981年0.025,降至2021年0.009,反映兩性薪酬趨向平等;同期女性勞動參與率由33.8%,升至51.9%。

單程證來港人數累計達112萬,人口組成進一步多元化。出生地「組間差距」指數從0.043,劇降至0.006,意味職場平等機會政策有效緩解傳統不平等因素,非本地人與本地人的收入未有顯著分別。

職業與教育對收入差距的影響

隨着製造業北移,香港經濟結構顯著轉型,金融、物流及專業服務等產業佔GDP比重,由1981年67%攀升至2021年93%(註2)。然而,此轉型未惠及大部分勞動人口收入增長。

若將收入差距比作拼圖,職業與教育實為兩大核心拼塊。本地產業從製造業等傳統行業加速轉向金融業,產業斷層問題更趨嚴峻。此現象與本地產業政策密切相關,金融業急速擴張,對產業不平等指數的貢獻率高達54.8%,高技能人才壟斷就業機遇,低技術勞工陷入惡性競爭,時薪中位數長期停滯,2011年職業「組間」收入差距指數更被推高至0.231。

教育差距持續固化,1981年教育「組間差距」為0.128,至2011年增至0.153,但2021年回落至0.121,顯示持有大學學歷者與低教育群體的收入鴻溝雖未消除,惟專上教育對縮減不平等的回報卻呈現遞減趨勢,反映提升教育水平對收入的邊際效益逐漸降低。

AI時代收入不平等的新挑戰

綜觀40年,香港收入不平等的本質,已從「人口特質差異」轉向「經濟結構矛盾」。政府過往側重福利再分配,卻未觸及職業兩極化與教育回報率失衡等核心問題。現在各種不同行業都催谷應用人工智能(AI),部分工種將被取代,中產階級規模恐逐步萎縮,低收入與高收入階層則同步擴張,導致收入差距呈「啞鈴形」或「M-shape」分佈,進一步使不平等惡化。

AI的應用,實有雙刃效應,正增添新變數。要打破這個僵局和做好預備,需要一些政策推動產業多元化以創造中產職位、改革教育制度銜接新經濟需求,並實施累進稅制實現收入再分配等,於經濟增長與社會公義間建立新平衡點。此「第三條道路」,或可為香港的收入不平等困局提供解方,惟需要政府有願景和執行的能力,方能應對這個巨大挑戰。

註1:泰爾指數(Theil Index;Theil, H. (1967). Economics and Information Theory. Amsterdam: North-Holland)是一個衡量收入分配不平等程度的指標,通常用來衡量一個國家或地區內之個體或家庭收入的不平等程度。泰爾指數的取值範圍為0到1,數值愈大表示收入分配不平等程度愈高,「0」表示完全平等,「1」表示完全不平等。組間差距反映群體間的收入距離,組內差距顯示群體內部不平等程度。

註2:政府統計處,按經濟活動本地生產總值數據

作者葉兆輝是香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授,楊利是ZEW高級研究員,鄧立名是香港大學社會科學學院項目經理,陳一樊是香港大學理學士(精算學)

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[葉兆輝、楊利、鄧立名、陳一樊]