觀點

洪雯:需求驅動vs.願景驅動(十二):探索有香港特色的資本主義

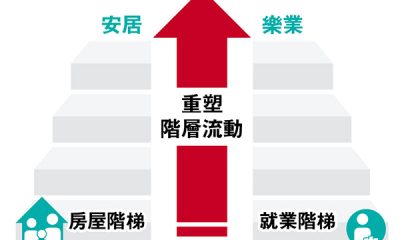

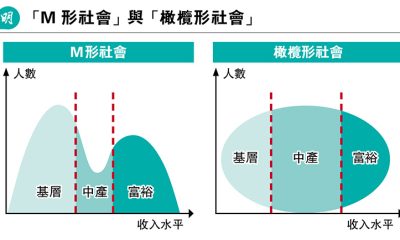

【明報文章】香港過往長期奉行需求驅動的發展模式,以社會和市場的需求為導向,政府順勢而為,回應有關需求,結果塑造了今日國際金融中心的地位。但是,卻也因為缺乏策略性的長遠發展願景指引,以及相應的頂層設計,而導致產業結構單一化、空心化,土地與房屋政策亦陷入被動追隨需求的困境,未能滿足甚至引導產業的發展和市民需求,社會出現兩極分化趨勢,青年向上流動空間狹窄。

筆者本系列文章,剖析了需求驅動與願景驅動兩種發展模式的本質差異及現實影響。兩種模式各有利弊——需求驅動模式雖然能夠高效回應短期需求,且風險可控,但缺乏戰略主動性,被動跟隨需求走,容易導致發展的滯後,難以應對未來顛覆性的變化和挑戰,還可能導致社會發展不平衡;而願景驅動的發展模式,從一個理想的願景出發,具有前瞻性、策略性,主動引導並塑造社會需求,能夠彌補需求驅動模式的缺陷,不過卻需面對未來的不確定性、未有需求前就投入的高風險,以及高難度的推動執行。

面對當下國際競爭格局,任何單一模式都顯不足。香港有必要轉向「雙輪驅動」發展邏輯——即是將需求驅動模式與願景驅動模式兩者結合,以願景引領長遠發展方向,亦因應當前市場需求狀况而調節短期進度和發展節奏,在政府的適度有為與市場高效活力間尋求平衡。

這一轉型,並非兩種模式的簡單疊加,而是對管治邏輯的根本重構,是一次範式轉移(paradigm shift),需要在實踐中動態校準願景與現實的契合點。改革實屬不易,但我們只能夠迎難而上。

願景驅動模式 需頂層設計配合

回歸以來,歷屆特區政府並非從沒有提出過長遠發展願景,不過在本質上,政府過往一直將「積極不干預」的管治邏輯奉為圭臬,並未真正因願景的提出而改革政府管治邏輯,去推進落實願景。

例如在產業方面,雖然數屆政府都曾提出要發展某產業、某中心,例如董建華時代提出發展科技、中醫藥、文化創意產業;曾蔭權時代提過「六大優勢產業」(文化及創意、醫療、教育、創新科技、檢測及認證、環保產業)等。但產業目標拋出來後,政府並未制定過達成目標的頂層設計,包括編製產業的發展藍圖、清晰定義要達至的願景,並提出具體落實的路線圖和時間表,然後以此為依據,去推動有關產業發展。所以,這些只能算是概念,算不上是真正的「願景」。行至今日,我們在需求驅動模式下發展成為國際金融中心,成就輝煌,卻也面對經濟結構單一化、實體產業空心化、新經濟增長點尚待形成的現實。

房屋方面,董建華先生曾在香港回歸之後的第一份施政報告和第一份《長遠房屋策略》當中,明確提出了未來願景,那就是在2007年底之前,全港70%家庭擁有自置居所,以及於2005年底之前,將輪候租住公屋的平均時間縮短至3年。為達至這兩個目標,他同時制定了清晰的時間表和路線圖——從1999/00年度開始,每年興建不少於8.5萬個公營和私營房屋單位。

但是,因亞洲金融危機和SARS的沉重打擊,香港樓市迅猛下沉,這個房屋願景被全盤放棄。本來,在樓市下跌周期,若我們能夠維持長遠願景,同時因應短期市場條件的變化來調整路線圖和時間表(例如調整每年建屋量和實現願景的時間)——即是將長遠願景與現實需求相結合的「雙輪驅動」發展模式——那今日香港的房屋體系,將會是另一番景象。只可惜,政府卻全盤放棄了願景,轉向了單一的需求驅動模式。結果,隨着樓價在之後持續飛升,而造地建屋速度根本跟不上市場變化,我們今日離當初的願景愈來愈遠。

由此可見,願景驅動的發展模式不單單是提出未來願景,而需要同時提出相應的頂層設計,包括落實願景的路線圖及時間表,並需長久、堅定地貫徹落實,使願景真正成為發展的驅動力。

「十五五」規劃 範式轉移好時機

今年是「十四五」規劃最後一年,明年就將邁入「十五五」規劃時期。我認為這是香港啟動範式轉移的好時機。

其一,我們需要提出到「十五五」期末,甚至更長遠時期的發展願景。於國家「十四五」規劃綱要當中,除了提出「十四五」期末(2025年)的發展目標,更同時清晰謀劃了到2035年的遠景目標;而2022年二十大會議報告裏,更提出了到本世紀中葉(2050年)的宏觀展望。所以,香港積極參與「十五五」規劃的制訂,不但需要提出到2030年的發展目標,更需要配合國家在2035年、2050年的願景,提出長遠相對應的「大野心」。

其二,有了未來的大野心,就需要提出達至野心的頂層設計,包括框架性的路線圖和時間表。於這個頂層設計中,政府將協調所有可用的工具來達至願景。金融、公共財政、城市規劃、基建建設、人力資源等,均成為實現願景的工具和手段,成為路線圖中的重要內容。每個政策範疇,均在共同大願景的指引下互相配合,協力推動落實願景。

在遠景及市場需求雙輪驅動模式之下,落實願景的時間表和路線圖,並非一旦制定就不可以改動。我在前面幾篇文章,回顧了1990年代機場核心計劃十大工程的落實經驗;當中的關鍵,除了需求驅動與願景驅動相結合,還包括「抓大放小」的「靈巧管治」體系。

事實上,「抓大放小」正是落實「雙輪驅動」的關鍵——我們緊緊抓住未來發展的大願景不放鬆,引導社會需求、整合各方資源,指向共同願景;而在達至願景之過程中,各個階段的小目標、時間表和路線圖,則可依據現實的市場需求變化和發展趨勢靈活走位。兩者結合,而在解決眼前現實問題的同時,推動長遠的轉型升級,達至願景。

香港特色資本主義:

雙輪驅動+靈巧管治

今日,國際局勢風雲巨變、科技快速迭代,香港已經等不起。這一屆特區政府相繼制定了一系列發展藍圖,並提出「基建先行,創造容量」,意味着我們開始調整過往市場主導、需求驅動的發展路徑,嘗試引入願景驅動的發展模式。

不過,長久以來的需求驅動發展模式在香港根深柢固,並不會因為制定了幾份藍圖就全盤改變。香港需要推動管治邏輯的根本轉變,需要啟動範式轉移。

而這意味着兩方面的變革:我們需要提出振奮人心的社會整體願景、制訂落實這個願景的頂層設計,並將之與需求驅動模式相結合,實現「雙輪驅動」;我們需要「抓大放小」,長遠朝着大方向堅定、果斷前行,確保不脫軌,而短期亦順應市場的趨勢而調整,擺脫僵化、失效的微細監管,實現「靈巧管治」。

兩方面的變革,將「有為政府」與「高效市場」結合起來,讓政府走向適度有為,在經濟發展中擔當起促成者、參與者、推動者的角色。而這正是我們探索有香港特色的資本主義發展模式的關鍵所在。

(本系列完)

作者是立法會議員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[洪雯]