觀點

黃偉信、牛致行、宋恩榮:設「北部都會區發展局」的戰略必要性——從工程專業與公共治理效率視角分析

【明報文章】2021年政府發表《北部都會區發展策略》,試圖以「雙城三圈」規劃框架,促進香港與深圳深度融合。「南金融,北創科」將成為香港經濟增長的兩個引擎。北都聚焦創科,香港與深圳協議共同建設科技創新合作區,包括北都的香港園區(河套地區)和深圳園區(福田保稅區及周邊)。

但兩個園區發展速度差天共地,香港一方只建好首3座大樓,首批企業料下半年起進駐;深圳園區則滿是高樓大廈,440多家科企已進駐,科研人員逾1.5萬。今年2月港澳辦主任夏寶龍南下視察河套香港園區,寄語特區政府要「勇於改革、敢於破局」。事後香港傳媒及行政、立法兩會議員都認為香港園區發展太慢,行政長官李家超亦回應表示北都建設要簡化程序、改革破局,持續「提速提量提質提效」。

迄今特首、官員及議員對夏主任的回應,大部分只是重複主任原則性的指示;對北都發展該如何「提速提量提質提效」,未見具體計劃。本文嘗試從工程專業與公共治理效率視角分析北都發展策略,認為「敢於破局」關鍵不在於規劃藍圖是否宏大,而在於當局能否突破現有官僚體系的制度障礙,實現資源整合與高效執行。本文將探討香港城市發展的深層問題,並提出設立具獨立法定地位的「北部都會區發展局」(下稱「北都局」),作為「敢於破局」的具體建議。

北都:規模與挑戰並存的世紀工程

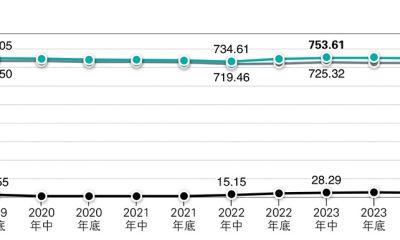

北都總面積約3萬公頃,佔全港陸地面積約三分之一,規模遠超當年沙田、荃灣等第二代新市鎮總和;預期至2048年將容納250萬居住人口及65萬個就業職位,遠超目前約150萬人口及40萬職位的規模。這是香港歷來最複雜、規模最大、開支至少萬億元的城市發展計劃,並需應對土地開發、基建配套、環境保護、跨境協作等多重挑戰。

挑戰一:現行跨部門協作模式的局限。政府現行的北都統籌辦事處雖負責跨部門協作,但僅為發展局轄下的任務型編組,缺乏獨立法定地位和執行權威,難以統合需要協調的多個部門,包括規劃署、地政總署等,及運輸物流局的路政署、運輸署,還有房屋局的房委會、房屋署,及環境局、創科局等,導致協調效率低下、資源分散且責任不明。例如本港過往大型基建和發展項目,如東涌、啟德等,均遇過部門間文件往返、不同發展階段的重複評估(如環境影響評估、交通影響評估、排水影響評估等),缺乏統一責任主體的問題,延誤了整體進度。

挑戰二:土地開發程序的制度障礙。從歷史案例看,香港土地開發程序的繁瑣早已成為城市發展最大掣肘。以近年建成的粉嶺皇后山邨為例,從軍事用地轉型為容納逾3萬人的大型公營房屋社區,耗時近30年,經多次用途變更及政策反覆,2022年終於有首批單位入伙。其間土地規劃、技術評估、基建配套等漫長程序周期,充分暴露政府在土地資源管理上的長期規劃缺失,及現行制度在推進大型項目時的低效與官僚阻滯。

皇后山前身是皇后山軍營。在《中英聯合聲明》後英軍逐漸撤出香港,1992年將土地交回政府。從軍營關閉到最終決定改為住宅用途,政府內部討論耗費十餘年;其間曾交給警隊使用,直到2001年警隊遷出,基本上淪為荒地。這種「閒置等待期」在香港土地發展並非特例,反映政府對土地發展欠缺長遠規劃,及不同部門間協調的低效率。

終於在2008年,該地才被納入勾地表,一度計劃發展私人低密度住宅。但一年後政府將皇后山軍營剔除出勾地表,預留其中16公頃土地用作發展自資高等院校。梁振英上任特首後,於2013年宣布計劃將軍營改作住宅用地,以興建公屋為首要目標。2014年諮詢北區區議會,2015年城規會將皇后山軍營改劃成住宅用途。在2016年房委會表示,由「生地」變「熟地」一般需至少7年以至更長時間。雖皇后山用地屬政府土地,及部分土地已平整,惟由於缺乏基礎設施以及土地存在一些歷史建築物,政府需時做技術評估和法定程序,最終首批單位於2022年入伙。整個項目雖不涉私人土地收地程序,但由2013年決定興建公屋,直到建成使用,用時近10年。

工程管理視角:制度與技術整合的必要

從工程管理專業角度看,北都作為規模龐大的跨區域發展計劃,其成功關鍵在於如何在前期階段實現制度與技術的高度整合。過往成功案例如沙田新市鎮的經驗,為我們提供了寶貴參考。

沙田新市鎮於1970年代開始規劃,其核心成功因素在於政府成立了以執行為導向的新界拓展署(土木工程拓展署前身),下設專案小組,統籌規劃、基建配套、財務控制等工作。該模式的優勢在於:

(1)跨部門協作的前端整合。通過將規劃署、環保署及土木工程部門技術人員集中於專案小組,實現同步研究和協調。例如城門河整治工程原需分立做防洪、生態、景觀3項評估,但專案小組透過跨領域協作,發現調整河道彎度即可同時滿足三者要求,當年節省了逾千萬元改道費用。

(2)規劃與執行的閉環管理。新界拓展署負責從規劃到執行的全流程管理,避免了現行政府體制中不同部門的責任分散及程序重複,使沙田新市鎮的建設平均用時僅約7年半,遠少於當前新發展項目的平均時間。

從公共治理角度看,北都的治理挑戰本質上反映了香港城市發展的「制度折舊」問題。隨着城市規模與發展需求擴大,現行科層體制日益顯現其資源分散、溝通低效、責任模糊的弊端。儘管今屆發展局和立法會修例實施逾100項精簡措施,大型項目仍需數以十年時間,當中消耗隱形行政、時間、機會成本難以想像。要實現北都的發展目標,香港需從制度層面推行深度改革,設立具獨立法定地位及資源調配權的北都局,以重塑高效的北都發展模式。

北都局三大功能定位

(1)統一規劃與執行責任以節省行政和時間成本。設立具法定地位及財政自主的北都局,可統一規劃、統籌及執行職能,取代現時橫跨多個部門的「項目任務組」式協作,從制度解決推動發展所需的部門協調與責任分散問題。如皇后山邨發展所反映,缺乏具主導權的統籌機構,導致部門之間各自為政、重複評估及延誤批核,從而延長整體項目時程。

若能夠仿效昔日新界拓展署運作模式,透過北都局整合規劃、工程、土地、交通等專業人手,於初期階段便同步推進多項技術與法定程序,將可大幅縮短發展時間,節省隱形行政與機會成本。以沙田新市鎮平均7年半完成整體建設為例,相比皇后山近30年歷程,節省的不僅是時間,更是對社會迫切房屋與就業需求的迅速回應。

(2)促進政策與資源調配靈活性。目前北都辦作為發展局下屬單位,面對資源、人手與權力受限情况。相對而言,若成立北都局並獲立法賦權,將可自主編製發展預算、靈活運用地價收益再投資於基建及社區設施建設、進一步擴大前期研究適用範圍,以帶動私人投資與產業發展。尤其在開展區域策略部署如創科走廊、口岸經濟圈等大型計劃時,北都局可因應策略重點配置資源,例如優先發展口岸基建,配合人才政策或吸引企業進駐的誘因政策,大大提升政策推動的靈活性與協同效果。

(3)強化公共參與及社會監督。設立北都局並不意味官僚體系擴張,而是改革機構以配合新發展模式。為避免「大政府」弊病,北都局應引入公開問責與多方參與機制,例如設立公眾諮詢平台、定時公布發展進度等,加強資訊透明度與市民參與感。同時,透過制度化的進度審查與目標檢討(如5年一檢),可提升政府執行力與回應力,使北都規劃更符合公眾期待與長遠利益。

結語:從「行政主導」邁向「專業賦權」

總結而言,若要實現北都在土地供應、創科發展、區域融合等多重目標,僅靠現時跨部門協作體系遠不足夠。北都成敗關乎香港能否突破「制度折舊」陷阱,與其強化現有科層體系,不如以工程專業思維重建管治架構。

北都局絕非疊加官僚層級,而是將分散的技術決策權重新凝聚,構建「決策-執行-監督」的封閉循環,通過專業化的技術整合與現時不同政府部門的資源調配,構建一個高效、靈活且透明的治理框架。筆者預計成立北都局,可將當中的新區發展如香園圍、坪輋、文錦渡、羅湖南等發展時間減少兩至三成。除了能加快北都發展,另可以更加有效掌控政府以「基建先行」發展策略去推進整體區域化發展,亦能發揮一個可以幫助未來政府節省以千萬元計成本的戰略性必要任務,更是現代城市治理的必經進化。

作者黃偉信是民智行動設計智庫研究副總監,牛致行是民智行動設計智庫研究助理,宋恩榮是中大經濟系客座教授、民智行動設計智庫共同創立人

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[黃偉信、牛致行、宋恩榮]