港聞

大廈管理408投訴 民政8調解1成功 10年成功調解率28% 民政總署:轉介需各方同意

【明報專訊】近年大廈管理爭議頻生,民政事務總署去年接獲408宗關於大廈管理的投訴,為過去10年最高。署方自2015年推出「大廈管理義務專業調解服務計劃」,10年間處理53宗個案,當中不足三成屬成功調解。反圍標大聯盟發言人莊榮輝指出,很多大廈管理糾紛的性質難有妥協空間,即使成功調解,小業主已損失不少時間。

明報記者 鄭啟智

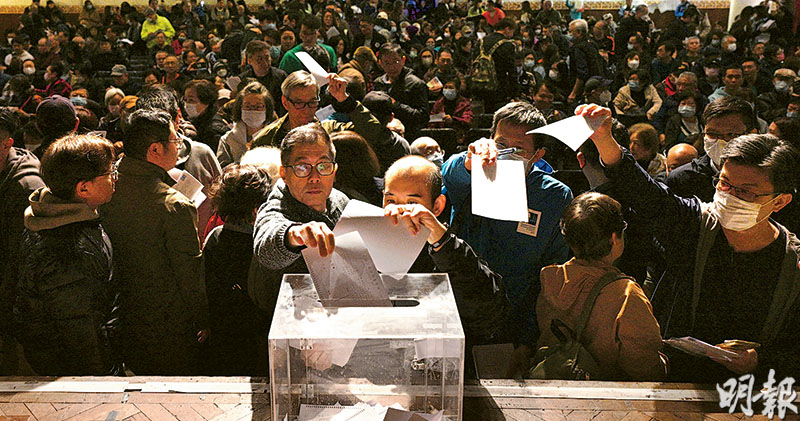

民政總署提供數據顯示,去年共接獲408宗涉及大廈管理的投訴,按年增加逾五成(見圖),其中8宗經民政部門轉介調解,當中1宗調解成功。按分區計算,中西區去年投訴最多,有121宗,其次是油尖旺及觀塘,分別有90及63宗,3區合計個案佔整體近七成。

團體稱糾紛性質難妥協 「哪有中間落墨」

政府近年推動調解,民政總署於2015年推出「大廈管理義務專業調解服務試驗計劃」提供免費調解服務,2017年將計劃恆常化。計劃10年來共處理53宗個案,即平均每年處理5宗,10年間成功調解的個案共15宗,成功率28%。民政總署表示,如爭議各方同意,民政處會轉介參與該計劃;調解能否成功要視乎雙方是否願意嘗試及接受調解,若任何一方拒絕透過調解達成協議,或要交由法庭裁決。現時政府尚有其他針對大廈管理的調解計劃,其中土地審裁處「建築物管理調解統籌主任辦事處」會為相關案件訴訟人轉介調解服務。

莊榮輝表示,近年利用大廈維修牟利的手法猖狂,而市民關注度增加,令投訴數字上升。對於調解計劃成效不彰,莊指出很多大廈管理糾紛的性質是難以調解,如法團拒絕召開會議、業主質疑「圍標」等,難有妥協空間,爭議雙方往往期望法庭「一錘定音」。「開會與不開會,誰才是(法團)主席,哪有中間落墨方案,怎樣調解?」他說,涉金錢糾紛的個案則相對較易調解,舉例曾有法團不滿聘用園藝公司管理不善,不願支付全數費用,最終成功調解。

議員倡簡單糾紛效星洲強制調解

立法會議員梁文廣亦認為,部分大廈管理糾紛牽涉法團權力等,各方關係緊張,較難調解,有些個案只是應土地審裁處要求才嘗試調解。他關注民政總署調解計劃的成本效益,稱10年來處理的個案及成功案例甚少,即使強制業主調解,亦可能變成「走過場」。

立法會議員江玉歡則認為市民不熟悉調解且缺乏信心,建議簡單糾紛如霸佔公用地方、滲水等,應參考新加坡強制當事人調解,並提供便宜、快捷的調解機制,「市民逼住去(調解),地位便會提升,制度便可以發展」。她又指,物業管理業監管局成立後,大廈管理投訴數字仍然趨升,反映現行監察系統有不足。

指市民多向物監局投訴 區議員指處理慢

經民聯南區區議員趙式浩則指出,由於物監局直接監管物管公司、有權除牌,近年不少居民直接向物監局投訴,惟處理速度緩慢,有個案投訴半年後無回音,他期望增加物監局人力和資源。