觀點

阮穎嫻:港人不生育 教育制度比育兒支援更重要

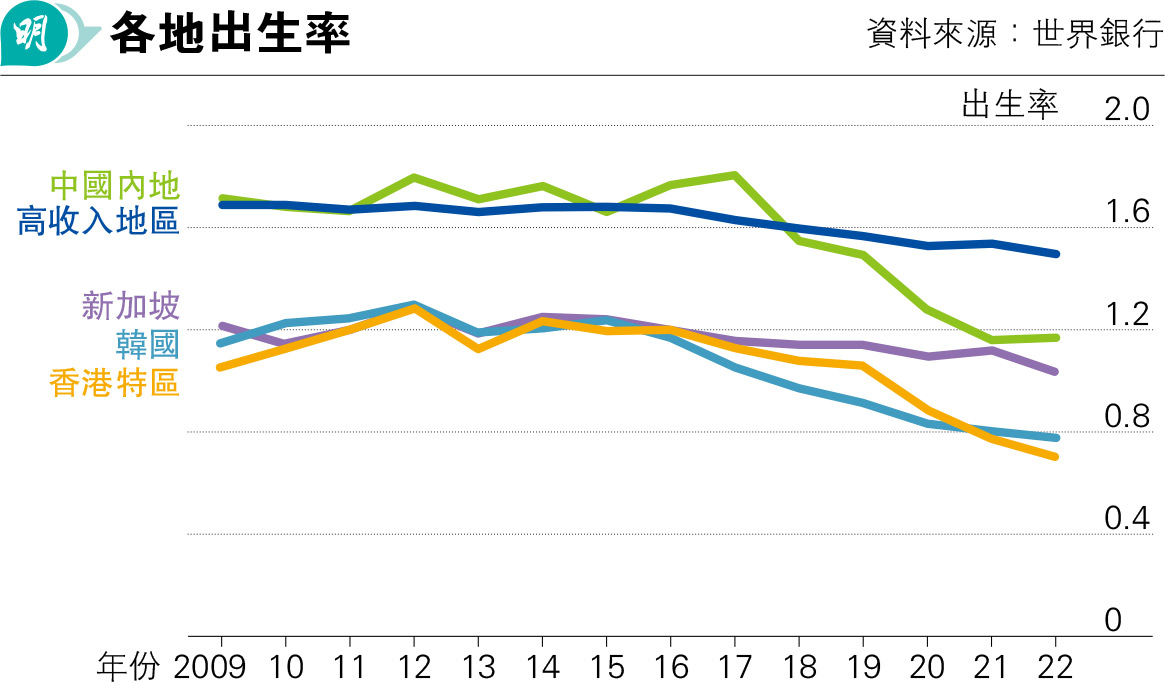

【明報文章】根據世界銀行數據,香港的生育率在2021年已經是全球最低,每名婦女平均只生0.77個小孩;2022年再跌,只有0.7,亦是自1960年有數據以來全球所有地區所有年分中最低。第二低是韓國,2022年每名婦女生0.78個小孩(見圖)。2022年高收入地區的平均生育率為1.5個嬰兒;中國大陸為1.18;新加坡為1.04。

民調揭示三大不願生育原因

本港很多官員及坊間在討論林林總總的生育措施、如何提高生育率,甚至有立法會議員建議「周圍貼BB相」,令大家有「生育氣氛」。到底香港人為什麼不生小孩呢?香港民意研究所最近的調查揭示了原因。調查發現,未有養育子女的港人,有61%不希望生育,只有13%表示希望生育。該調查並問及不想生育者的優先考慮,為「城市教育制度」(58%)、「城市政治環境」(43%)及「城市居住空間」(43%)。

教育制度是令大家不想生育的第一大理由。上文提到全球生育率第二低的韓國,他們的社會競爭相當大。畢業生都想入Samsung之類的大公司,因為人生整個待遇大不同,有人用整整一年備考,有些人甚至會花幾年不斷重考。

現在香港入大學的競爭不算激烈,因為出生人口下降,適齡學生人數大減。以前公開試一年十幾萬考生,然後10萬、8萬,現在DSE(中學文憑試)一年只得5萬考生。又有其他升學路徑,例如副學士再入大學、Top-up(銜接學位)、海外升學等,比以前容易得多。當然,個別熱門科目仍然競爭激烈。

因此入大學不是門檻,真正門檻是職場。法律專業要不斷去做學徒,最後去外國名校拿個法律碩士,才容易入到好的律師樓。商科就不斷做實習、出外交流、參與商業案例競賽;想進去投資銀行,還有專門教面試的班及網上資源,付幾千元去得到面試題目,找導師去提升自己的面試能力等等。找到好工作才是開始,還有無休止的工作壓力、加班。

總的來說,本地職場競爭比起中國大陸暫時仍較容易。不過面對全球化競爭,例如以前很多公司在香港請人,現在招聘廣告是幾個地方一起招聘。隨着科技躍進,跨地合作愈見容易,很多公司在不同地區都有辦公室。「割喉競爭」還未到,但大量大陸專才來港,加上經濟前景不確定,以及全球化競爭白熱化,長此下去,不見得現在生孩子會比我們這一代容易。

事實上,移民外國的父母最關注子女教育。在最多港人移民的目的地英國,BNO(英國國民(海外)護照)簽證持有人中,有60%是有1個或以上的18歲以下兒童的家庭(註)。相反在香港,有兒童(18歲以下;不包括外籍家庭傭工)的家庭住戶數目,於2021年人口普查裏是25%。以BNO簽證移民到英國的家庭,比起留港家庭,有小孩的機率大很多。

在英國請保母託兒,都不是一件容易的事。在英國沒有外籍家傭,很多家庭不是由伴侶其中一人留家照顧孩子,另一個上班,就是雙職父母要兼顧接送及照顧。筆者之前有朋友在英國這樣養育孩子,非常繁忙,一放工就要衝去接小孩;煮食家務等解決完,已經晚上12時,早上6時又要起牀了。那裏託兒費用不便宜,當年在英國讀書時,我有同學做託兒,斷鐘計,掙外快。

並非加強育兒支援就可令人願生育

有些人常說香港政府的育兒支援不夠,那是指政府提供的公營或買位託兒服務。但中產水平的人,多用市場方法,僱用廉價外籍傭工解決這個問題。因此不見得在英國的育兒支援比較多,只得父母其中一人上班,收入減少,而且很多中產到英國後的薪金沒有香港高,還要交重稅。所以,加強育兒支援要做,但並不是加強支援人們就願意生育。

上述調查的第二個重要原因是「城市政治環境」(43%),這正正是第一波移民潮的重要原因。根據香港中文大學香港亞太研究所及香港民意研究所的民意調查,發現「自由」和「政治環境」是受訪者有意移居海外的主要決定因素。本身不同地區的生育率一路逐步下降,但香港在2019年開始忽然急跌(見圖)。2020年的嬰兒,是在2019年製造的;在2019年發生的事,大家也知道了。

至於城市居住空間,一向說香港的樓太細,不利兒童生長。香港民意研究所調查顯示,在18至39歲的未曾生育人士之中,僅得2%公屋住戶表示希望生育,高達80%不想生育。計及未曾生育及已經生育兩者,城市居住空間依然是第二重要的因素,有42%受訪者認為重要。

很多研究說明,居住在不理想環境,以及教育程度低、收入低的人,對於孩子的成長會有壞影響。現在不是嬰兒潮的年代,當時本港社會上流比較容易,大家由「一窮二白」,到社會高速發展,大家都有機會。現在是「貴養靚養」的孩子,由細到大,十八般武藝悉心培養。居住環境狹小的孩子難以得到相同栽培,這對於他們的認知能力、情緒智商、交際能力等等有影響。

女性比男性更不願生育

香港民意研究所這個調查還有一個有趣結果,就是女性比男性更不想生育:八成未有養育子女的18至39歲女性表示不想生育,只有9%表示希望生小朋友;然而,同齡男性則有36%表示想要小朋友,是女性的4倍。男士想生但女士不想生,因為生育及養育孩子的成本,不成比例地由女性承擔。

根據統計處2015年《主題性住戶統計調查第56號報告書》,男性負責的家務比重中位數為10%,即全屋家務只有10%是男人做;女性則為50%。因此,香港男人根本唔做家務,最後又係女人做。很多家庭,都是女性負責處理孩子學習進度、找學校、安排興趣班等等;就算有外傭,亦是由女性負責管理。

有很多性別研究都發現,女性要返「第二班」(second shift),上完班還要回家處理家事,等於打兩份工,不然就要失去事業。之前筆者討論2023年諾貝爾經濟學獎得獎者Claudia Goldin的評論文章(〈職場性別無平等 女性不生育保生產力〉,2023年10月24日《明報》),亦有講到女性通常是犧牲自己事業去照顧孩子的一個。

但男人可以留在「自己需要返工」這個舒適圈。筆者試過星期日因為傳媒的一些安排,邀請一個男同事上班,後來知道他有小朋友,就有點不好意思,覺得他星期日應該去湊仔。他說:「不是呀,可以用工作原因,唔使湊仔,不知幾好。」但女性比較難用這個原因推託自己不想湊仔。還有生育的痛楚、不適、荷爾蒙及樣貌體重等改變,都是女性獨自承受,因此不想生育很正常。

官員議員要多想更有創意政策

最近,日本東京政府允許政府員工選擇每周工作4天,以提高生育率和家庭時間。此外,他們容許父母用少一點工資換取少一點上班時數,以便照顧子女。香港可以考慮實行4天工作、在家工作(work from home)或者彈性上班等等,都可以幫助需要上班的家庭育兒,減少生育及育兒對事業上的犧牲。

除了「畀多兩萬元」及「周圍貼BB相」之外,香港政府官員和議員要多想一些更有創意的政策了。

註:Survey of Hong Kong British National (Overseas) visa holders, 2021. UK Home Office

作者是香港大學經管學院講師

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[阮穎嫻]