觀點

林緻茵:香港正在轉型 但青年未考慮轉型?

【明報文章】近來政府官員和社會賢達都不斷提醒我們:香港正處於轉型期。至於我們正以怎樣的速度轉型、我們要轉去哪裏、個人要怎樣變才能夠「食正條水」,答案就不是如此明確了。

粗略來說,香港的轉型至少有3個面向:產業轉型、科技轉型、與區域及國際市場關係的轉型。「產業轉型」包括大家相當耳熟的「八大中心」,當中有部分產業(如創科中心)並非香港的「老本」,起步較遲,需政府扶持。「科技轉型」是指透過科技帶動傳統產業升級,或帶來新產業,例如低空經濟;轉型過程除了創造新的市場需求外,也無可避免會涉及某些工作會否被科技取代的問題。「與區域及國際市場關係的轉型」,則是指我們與大灣區城市的交流及分工將會加深;在國際經貿聯繫上,亦會加緊開拓新興市場。

面對各種推進中的轉型,特首勸勉我們要「識變求變」。不過,有些改變並不是「話變就變」,而是需要事先準備和規劃的。尤其,對於要升讀大學的青年而言,他們在選科(甚至更早)的時候就已經要開始準備。那麼,當下的青年是如何看待和迎接這一波經濟轉型?哪些因素會影響他們決策?

青協早前公布「經濟轉型下青年的應對與準備」調查結果。該研究訪問了600個年齡介乎18至34歲的青年,八成半受訪者認為本港經濟需變革,但同時有八成受訪者未考慮轉型。在未考慮轉型的受訪者當中,大概三成人表示「不知道轉型的方向」,其他較重要的原因包括「對其他行業冇興趣」、「欠缺相關行業的技能和知識」;亦有部分人表示「轉型成本太高」、「不知道相關資訊及轉型機會」。

「八大中心」定位下機會處處?

分析調查結果前,有一點值得一提。勞福局在11月14日發表了《2023年人力推算報告》;雖然青協發表調查結果的時間是11月24日,但調查的時間是9月28日至10月4日,代表受訪者是在未知悉最新人力資源推算結果的情况下作答。當然,就算有推算結果,也不代表受訪者會留意這報告,或從報告中找到一些對自己有用的資訊。

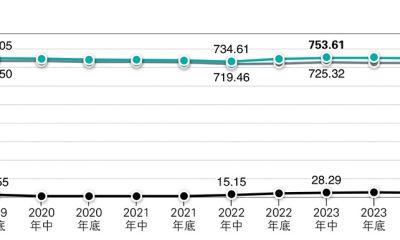

最新的人力資源推算是以2023年為基準年,估計5年後(即2028年)香港人力資源需求。報告以17個選定產業的人力狀况為分析框架,當中包括「八大中心」及9個支撐本地服務和城市運作的關鍵產業,如餐飲業等。這些選定產業合共涵蓋超過280萬勞動人口,即香港勞動力的八成。該報告對人力資源的推算,是建基於一些前設:香港經濟在推算期內預計每年增長3.2%,帶動主要產業人力需求持續高企。另一個未有說出來的前設,當然就是5年之後,「八大中心」的定位已順利發展至某個水平。除了以上前設,人口老化等因素亦已在推算過程中被考慮。若這些前設都成立,香港5年後的人力資源缺口將擴大至18萬人,比2023年多出13萬。看到這些數字後,香港青年是否就能夠充分了解市場需求,裝備好自己?

影響青年轉型的因素

站在青年角度,有幾個因素將影響他們如何為轉型做具體準備:第一是不同產業轉型的步伐;第二是人工智能對就業市場的影響;第三是外來勞動力會否直接影響他們的工作機會;第四是個人轉型的成本。

就第一點,「八大中心」各自的轉型步伐,以及人力資源飽和的時間都有分別。記得1990年代時,很多人都說讀電腦專業很吃香,筆者有親戚到外國留學後回港已立即找到好工。不過到了2000年後,電腦相關領域已日趨飽和,競爭激烈。對一個普通青年來說,他們是否有能力預視市場變化速度,而不至於辛苦讀完一個學位後才發現就業機會不足?尤其是,職位空缺與薪金水平及晉升機會並沒有直接關係。筆者身邊的文藝界朋友就直言感受不到自己的界別屬八大產業之一,因為薪酬實在偏低。

另一個不確定因素就是人工智能(AI)對就業市場的影響。隨着AI普及,近年國際研究報告均顯示,全球就業市場將承受巨大衝擊。投資銀行高盛在去年指,香港將是全球最受AI影響的地方。香港是否真的會如高盛所言,有三成全職職位或會被AI取代?這數字或有誇張成分,但青年至少需要知道,哪些崗位或行業會先被AI取代。從外國的經驗看來,圍繞AI的勞資爭議將無可避免,其中一個可能出現糾紛的領域,就是我們正在發展的文藝產業——去年美國荷李活就迎來63年來首次演員及編劇工會聯手「雙罷工」,抗衡AI搶飯碗。

外來人解決多少問題?

第三點就是外來勞動力如何影響香港青年的工作機會。為配合轉型,香港大專教育近年已開始轉型。除發展都會大學等應用科學大學,傳統大學也因應經濟轉型而開設更多應用學位,例如港大明年會開辦低空技術領域碩士課程。可以預期,不少本地青年會轉投這些新興學科。

同時,政府也大力「搶人才」,又吸引非本地生留港發展。例如政府最新推出的「職專畢業生留港計劃」(VPAS),首次放寬非本地學生入讀職業訓練局5個指定專業領域文憑課程畢業後的留港工作限制。這些趨勢下,未來人力資源缺口有多少會由外來人或非本地生填補?當本地生順利完成學位課程後,哪些就業機會是會預留給他們?

青年成功轉型 社會才能轉型

青年是否願意付出轉型代價,很視乎他們對香港整體經濟及各個產業發展的前景有多大信心。上述青協調查涵蓋的18至34歲青年,各自的轉型代價都會有分別:有些準備入大學或剛入大學,或有條件由零開始觀察市場需求;至於30多歲的青年,在特定行業已發展一段時間,轉型成本較高。如有大學或機構就類似題目做研究,分析不同年齡層、職位及從事行業與「轉型信心」之間的關聯,或能夠讓我們更清楚不同群體如何面對轉型,以及哪些資訊才能夠確切地協助他們轉型。

這些於本地培訓又願意留港發展的青年,是重要人力資源。在人口流失及老化的環境下,讓他們順利轉型,是社會整體能夠順利轉型的必要條件。有別於大企業,青年需要更多準備方能順利轉型。政府是否只需提醒他們「現在就是轉型期」,就可使他們有成功轉型的能力和信心?如果青年覺得在港發展只是白白付出精神與時間,我們可能又會再次面對更多的人才流失。

作者是公共政策顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[林緻茵]